沖縄の「インター」がロボコン日本一の根本理由 子どもの競争心を「伸び伸び」刺激する仕掛け

放課後の課外活動としてロボットクラブを運営

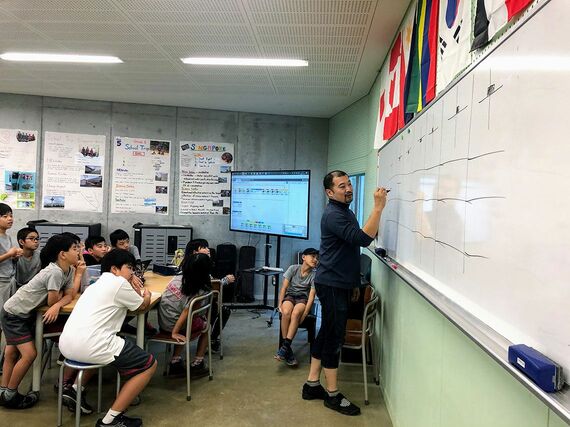

沖縄アミークスインターナショナルは、私立の幼・小・中一貫校。ロボットプログラミングは、同校の放課後課外活動「キッズ/ジュニアクラブ」で取り組んでいる。この課外活動は、いわゆる部活動ではない。同校のデイキン・セバスチャン校長は次のように説明する。

「キッズ/ジュニアクラブは、子どもたちが学校にいながら専門的な知識を身に付けたり運動に取り組んだりできるプログラムです。乗馬やサッカー、バスケットボールなどのスポーツ系、ミュージッククラブ(ピアノ、バイオリン、三線など)や染色クラブ、陶芸クラブの文化系など10種類以上があり、ロボットクラブもその1つです」

いわば放課後にそのまま“習い事”が受けられるようなものだ。しかし、なぜただの「プログラミング」ではなく、より難易度の高い「ロボットプログラミング」なのか。デイキン校長はこう明かす。

「実は、ロボットクラブ開設の前年度は、ある企業に依頼してプログラミングのプログラムを用意していました。でも、さまざまな事情で継続が困難となり、代わりにやってくれる企業や講師も見当たりませんでしたので、PTAの佐和田尚登さんに相談したんです」

佐和田さんは、サーバー・ネットワークエンジニアとしてのキャリアを生かしてPTAサイトの構築を担当していた。学校にしてみれば「ITに詳しい人から子ども向けプログラミングスクールの情報を収集したい」という軽い気持ちで声をかけたのだろう。ところが佐和田さんは、期待をはるかに超える提案を学校に持ちかける。

「ちょうど、長男とともにロボットプログラミングを学んで2年が経過したタイミングでした。当時、沖縄県内にはロボットプログラミングを教えてくれるスクールがなく、WRO(World Robot Olympiad)参加のチームメンバーを集めるのも非常に苦労していたので、コミュニティーをつくりたいと思っていたんです。そこで、『素人が教えるのでよければ私がやります』と申し出ました」

学校側としては、保護者に外部講師を依頼することに最初は戸惑いもあったようだ。しかし、同種のスクールが県内にない状況下で、独学とはいえ2年の経験があり、さらにコミュニティーづくりに熱意を持つ人材はそういるものでもない。しかも、モニター上で完結するプログラミングより、ロボットプログラミングのほうが子どもたちの興味を引くことは容易に想像できる。かくして佐和田さんの提案は受け入れられ、「アミークスロボットクラブ」はスタートした。

小さな目標の設定と、取り組みの「見える化」

アミークスロボットクラブの運営方針は非常に明確だ。大目標として「WROで勝つこと」を掲げ、そのためにすべきことを逆算して決定している。佐和田さんは次のように説明する。

「長男とロボットプログラミングに取り組んだ経験から、目標がないと飽きてしまうことはわかっていました。そこで、WROを大目標にしながら、小さな目標をつねにクリアできるようにドリル制を導入したんです。問題をたくさん用意して、クリアしたらみんなが見えるように印をつけました。そうすると、誰がどこまで進んでいるかがわかるので、『負けないように頑張ろう』とお互いに思うようです。すべてをクリアしたら『ドリルマスター』になるというゲーム要素も盛り込み、楽しみながら競争し合えるようにしました。また、定期的に模擬大会を実施し、ロボットコンテストの雰囲気を仮想体験する取り組みも行いました」