沖縄の「インター」がロボコン日本一の根本理由 子どもの競争心を「伸び伸び」刺激する仕掛け

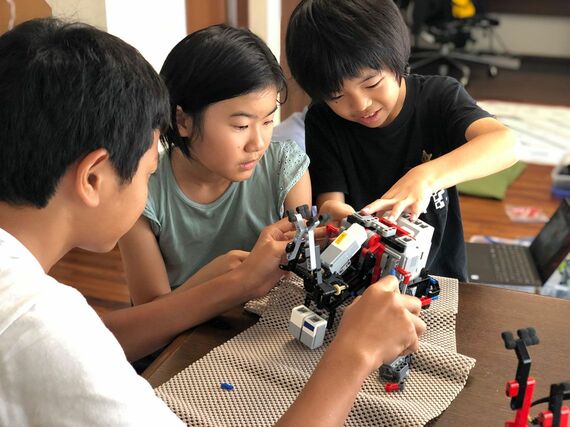

目標達成に向けたロードマップを用意し、進捗を「見える化」する――まるでビジネスを着実に進めていく企業のようだ。さらに“褒める”ことも意識して、子どもたちがのめり込みやすい環境を整えていった。

「妻と2人でロボットクラブを運営していますが、妻には“褒め担当”になってもらっています。ロボットプログラミングは、思いどおりに動かすことが難しいので、褒めるポイントがたくさんあるんですよ」

ちょっとしたことでも“褒め”の対象となるほどの難易度の高さは、生半可な取り組みでは通用しないことを意味する。精度を高めるため、時間も増やしていった。週に1回のキッズ/ジュニアクラブの時間に加え、土曜・日曜は終日練習時間に充てている。そうなったきっかけは、クラブ開設初年度にWROのミドル部門(プログラム制御の基礎技術を確認する内容となっている)で全国優勝を果たしたことだという。

「小学校の課外活動ですから、初年度は少し緩い雰囲気で取り組んでいました。もちろんWROを目標にはしていましたが、楽しみながら学ぶ延長線上でロボットコンテストに出場しようという感じだったんです。しかし、初心者中心のカテゴリーとはいえ、全国優勝したことで県内のテレビや新聞で取り上げられ、子どもたちの目の色が変わりました。それから本気で勝つための運営に切り替えたんです」

「英語」「ICT」を重視する学校方針とマッチ

当然、時間も費用もかかる話だけに、保護者の了承が必要だ。そのため、クラブへの入会希望者には必ず説明会を実施している。

「ロボットの製作、プログラム作成は時間がかかるため、例えば夏休みの家族旅行や短期留学に行けない可能性があるとか、また、教材費や遠征の旅費など負担がかかることなどをしっかりと伝え、それでも挑戦したい方に入部を案内しています」

一見、厳しさばかりが目立つようだが、保護者はロボットクラブの活躍を好意的に受け止めているようだ。デイキン校長は次のように話す。

「子どもたちはそれぞれ得意なこと、不得意なことがありますので、輝ける機会をいろいろなところで用意したいと思っています。そうした意味で、放課後の課外活動ではありますが子どもたちの可能性を広げる場として、キッズ/ジュニアクラブは非常に重要だと考えています。保護者の皆様とのお話でも、ロボットクラブや乗馬クラブが話題に上ることは少なくありません。逆に、クラブの活動が授業での学びに好影響を与えることもあり、とりわけロボットクラブのメンバーは、物事を整理して発言する力が非常に伸びている印象があります」

また、同校の教育方針がロボットプログラミングに取り組みやすい素地を養っているのも事実のようだ。

「現在の重要なキーワードである『変化』に対応する力を身に付けるのが、アミークスの方針です。そのため、とくに『英語』と『ICT』には力を注いでいます。低学年でもiPadに加え、各教室にスマートボード(電子ボード)を設置するなど、子どもたちが自分の発想をしっかり伝えるのに役立つデバイスを用意しています」

佐和田さんは、こうした教育方針によるロボットプログラミングへの効果を次のように説明する。

「やはり、ICT教育がしっかりされていることで、パソコンをイチから教えなくて済むのは大きいですし、英語ができることは国際大会に出場したときのアドバンテージとなりました。加えて、伸び伸び楽しんで学べることが、私も子どもたちをアミークスに通わせている大きな理由なんですが、そうした豊かな発想力が育まれる環境が整っていることで、プログラミングの理解力が高い子が多いと感じています」

「点の取り組み」にとどまる日本の現状

佐和田さんもそう認めるように、ロボットプログラミングに取り組みたいと思う子どもたちにとって、同校は恵まれた環境だといえよう。設立3年目の2019年には、高度な知識と技術が求められるWROのエキスパート部門でも全国優勝を果たす。しかし、同年にハンガリーで行われた国際大会に参戦し、佐和田さんは世界との差を痛感する。