「都市vs地方」生まれによる教育格差の深刻度 ベストと思う進路でも出身地域で差がある理由

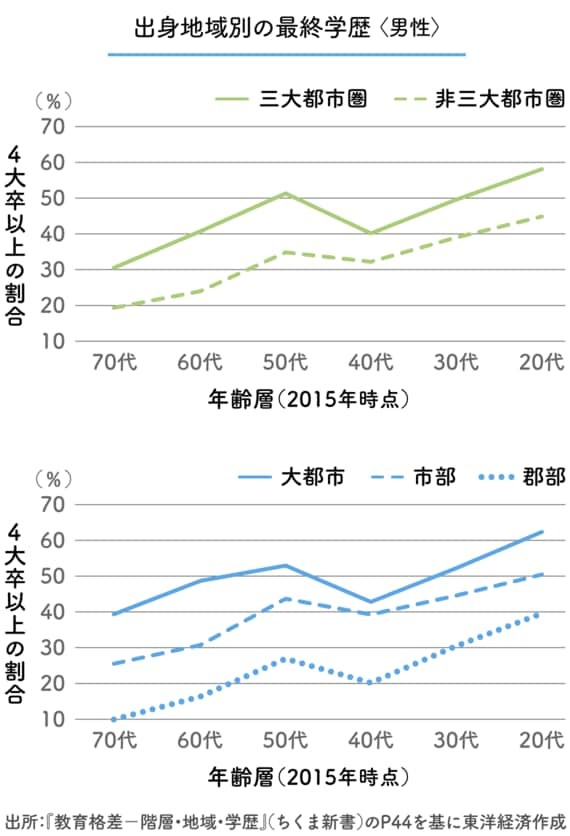

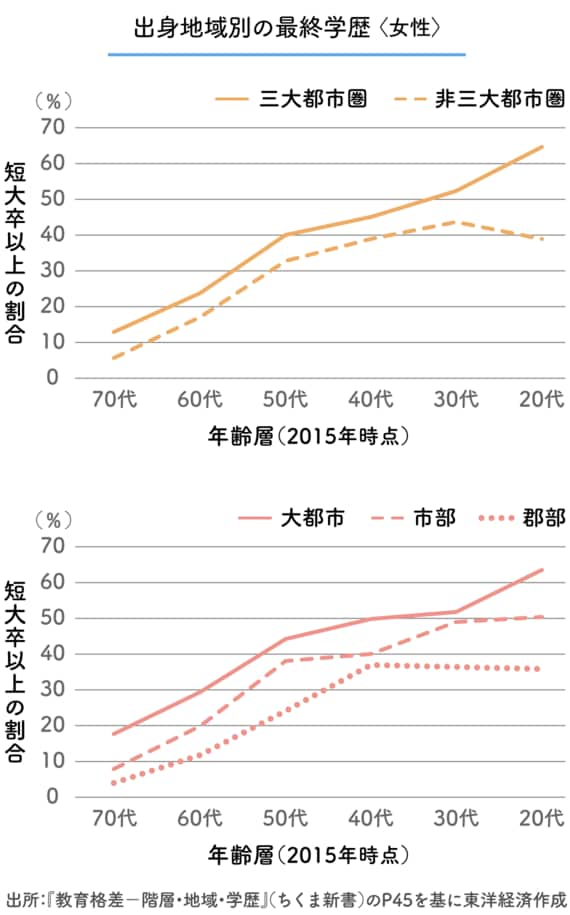

都市、地方と一口に言っても、どこで線を引くのかという問題はある。しかし、三大都市圏別・人口規模別のどちらで見ても都市部が有利な傾向に変わりはない。もっとも、これらは地域格差だけを意味しない。高SES家庭が三大都市圏や大都市部に住む傾向があるため、出身家庭のSESと出身地域の格差は大きく重なっているという。ここには「子どもにより高い教育を受けさせたい」といった教育に対する意識の差もある。

こうした教育格差が存在しない国はないものの、昔から日本でも指摘されている実態がなかなか改善されないのはなぜなのか。日本には、本人の努力によって将来の道は開かれるという考え方が根強くあることが1つの理由といえるかもしれない。むろん、本人の努力や意志によって人生は変わりうるが、そもそも出身家庭のSESと出身地域という初期条件によって子どもの学習努力量や大学進学意欲にも格差がある。

都市のほうが有利であるならば、都市部に住むという考えもあるだろう。だが、それでは地方の過疎化は一気に進むことになる。一方で、地方で暮らすことに何ら問題がないという人もいるだろうが、子どもの将来の選択肢を減らすことになりかねない。「教育は、どんな価値を重視するかによって議論の結論が変わってくる」と話す松岡氏は、教育格差を解消するための1つの方法を提示する。

「義務教育のあり方を変えていくことです。例えばデータで見ると、小学校入学時点で、親の学歴によって平均して基礎的な学習技能に差があります。親が大卒であれば、小学校の教育を受ける準備ができている傾向があるわけです。ですので、すべての子どもを同じ扱いにするのではなく、公立校が学力の低い子どもたちに追加的支援をすれば、それは出身家庭のSESが低い子どもたちを中心に手助けすることを意味します。先生方だけで継続的な支援をするのは難しいので、学習支援員など教育現場への支援を厚くして、実際にすべての子どもたちが知識・技能を修得できるようにすべきだと思います」

すべての子どもが可能性を追求できるように

一人ひとりの子どもに合った最適な学びを実現するうえで、ICTに寄せられる期待は大きい。いよいよ小中学校では、2020年度末までに、ほとんどの学校で「1人1台端末」体制が整う予定だ。どのように活用していくのかは今後多くの課題が出てくるだろうが、それぞれの子どもの興味関心や学習ペース、習熟度に合った学びが可能になるといわれている。

松岡氏は「あくまでICTはツールにすぎない」と言い切るが、子どもの能力を最大化するためには“スタートラインの違い”をICTで調整すべきだという。

「中学受験などに焦点を合わせれば日本は競争社会に見えるかもしれませんが、社会経済的に恵まれていなかったり、身近なロールモデルがいない地域に育ったりと、学習意欲を持つことが難しい子どもたちがたくさんいます。このような実態と向き合ったうえで、意識的にICTを使うべきです。例えば、ICTで理解度に合わせた学習内容にすることで、子ども自身が自分でもやればできるという感覚を得ることができるはずです。また、地元にいないような人とオンラインで交流することも学習意欲を持つことにつながるかもしれません。

ただ、現在報じられているような先進的な事例は、意欲的な大人が関わっているなどの特別な条件があるでしょうから、ほかの地域で再現できるかわかりません。ランダム化比較試験のような効果検証をして、どの取り組みがどのような子どもにどれだけ効果があるのかといった知見を蓄積すべきです。大人は子どもが自身の可能性を追求できるように研究知見に基づいた効果的な支援を子どもの状況に合わせて行いたいところです。どのような子どもにどんな支援をするのか決める際、教育関係者が社会的背景による制約、すなわち教育格差について包括的に理解しておく必要があります」