「公立は制約多い」を覆す、日比谷高校の突破力 名門復活の立役者、武内校長の迅速コロナ対応

「研修会では、こんなことやっていられないと途中退席する教員もいました。その前に私は、やれるところからやろう、やれる人からやってみよう、と申し上げていました。そこで安心された方もいましたが、いざ具体的な研修が始まると、オンライン授業を不安に思った先生がいたことも事実です」

こうして一部の不安要因はあったものの、4月15日からオンライン学習支援が始まり、4月22日には、5月7日から正式にオンライン授業を開始することが職員会議で示された。しかし、自宅にパソコンや通信ネットワークを持っていない教員もいたため、実際にオンライン学習支援でライブ配信できたのは当初14名しかいなかった。そのほかの教員は自宅勤務で、学習支援クラウドの点検に努めたという。

「オンライン授業を決定した22日の職員会議では、言い方に非常に気をつけました。生徒のためにやろうと言っても、納得されない先生もいます。そこで私もよく考えて、こう言いました。

“緊急事態宣言が出ているため、校長としては先生方の安全と生徒の学びの両方を保障しなければいけない。最終到達点は、すべての先生たちが自宅からオンライン授業を配信できること。そうした環境を整えることが私のミッションです。しかし、現実的にはなかなかできない。デバイスも限られている。公私混同になるかもしれないが、もし私用のパソコンで、ライブ配信してもいいと思われる方がいれば、自宅から配信してほしい。学校にも通信回線はあるので、どちらかを選んでほしい”そう伝えたのです」

結果、過半数の教員は自宅から、残りは学校からのライブ配信が行われた。こうして5月7日から時間講師7名を除いた全教員のライブ配信授業が始まったのである。

休校が明けてからも、オンライン授業を継続

6月に入って学校再開が決まると、準備期間として分散登校が要請された。しかし、1度に対面授業ができるのは1クラスの半分程度。日比谷高校では、すでにオンライン授業で通常の授業ができていたため、分散登校を実施すれば効率が悪くなることが予想された。そこで、武内氏は東京都教育委員会に申し出て、オンライン授業継続の許可を得たという。

「分散登校は対面授業ができるというメリットがあるのですが、同じ授業を2度行うなど教員の負荷も大きく、オンライン授業がフルラインでできているのであれば必要ないと判断しました。6月2日からは1コマを40分に増やして、オンライン授業を継続しました」

実際のオンライン授業では、これまで板書一辺倒だった教員も、プレゼンテーションソフトを使って画面共有で生徒に提示するなど、これまでの授業とは変化が見られた。生徒の中には、実際の対面よりもオンラインのほうが話せるという子も少なくなかったという。

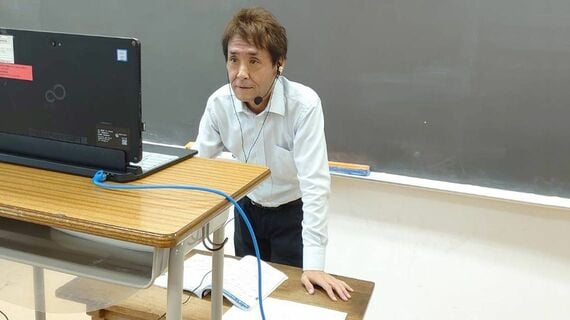

「私も試行錯誤の中で、授業では数多くの失敗をしましたが、その失敗事例についてプリントを作り全教員に配布して共有化することに努めました」

一方、オンライン授業で経験したメリット、デメリットについてはどう考えているのか。