東大合格を現実にする、超意外な「3つの力」 やればやるほど「勉強好き」になる仕掛けとは?

偏差値35から、いったい何をすれば東大に入れるのか

僕はもともと、高校3年生の時に受けた模試の偏差値が35だった人間です。そこから2浪した末、何とか東大に合格。その経験を生かして、「逆転合格」を目指す学生の支援を行っています。

そういう人間なので、頻繁にこのようなご質問をいただきます。

「偏差値が低い人間が、一発逆転で東大合格を目指すことは本当にできるのか。何を勉強すればいいのか」

「今、自分の偏差値は35です。そんな自分が東大に入るには、手始めに何からやればいいですか?」と。

この質問に対する僕の回答は、いつも同じです。

「『計算力』『漢字力』『英単語力』。学問の基本になる、この3つの能力を鍛えてください」

そう伝えると、「え? なんでそんな当たり前の能力を?」「計算なんて誰だってできるし、漢字だってある程度はわかるよ……」と困惑する方も多いのです。しかしながら実は、この超基本とも思える「3つの力」をしっかりと身に付けることこそが、東大合格の「基盤」になり「近道」にもなるのです。

「512」という数を見て、何を思い浮かべるか?

どうしてこの「3つの基礎力」が大切なのか、1つずつ見ていきましょう。

まずは、「計算力」。要は「四則演算(足し算、引き算、掛け算、割り算)を、速く正確にこなす力」のことです。東大入試と四則演算、一見遠い気がしますよね。「足し算引き算なんて小学校1年生で習うもの」といって、あまり重視していない人も多いでしょう。

しかし、これ、めちゃくちゃ大事です。もう一度言います。大事です。

正直な話、数学ができないと嘆いている学生の大半は、計算が遅くて計算ミスも多く、計算過程や考え方は合っているにもかかわらず、最終的に×になって点数が取れていない場合が非常に多い。そして、自分は数学ができないんだ、苦手なんだと思い込んでしまっているのです。そういう生徒は非常に多いと断言してもいいくらいです。

ところで皆さん、東大入試の数学試験で、四則演算をやる回数が何回くらいか知っていますか? ざっと確認したところ、文系でも100分の試験時間で700回、理系なら150分の試験時間で1500回以上は行う必要があります。すごい回数ですよね。

そこで一回でも間違えれば、もちろん点数は取れません。さらに計算スピードが遅ければ、そもそも問題を考える時間すらなくなるでしょう。だからこそ「計算力」は大事なのです。

そして計算はやればやるほど、数への理解力が高まるという側面があります。

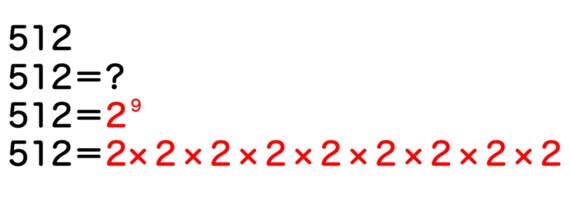

皆さんは、例えば「512」という数を見て、何を思い浮かべますか? 「ごひゃくじゅうに」、それとも「こいつ……?」

「あ! これは2の9乗という、すごく特別な数だ!」と考えられるでしょうか?

僕は最初、数をそのように見ることができませんでした。でも、「計算力」を上げようと訓練していくうちに、自然とそれができるようになり、数学の問題で「512」という数を見ると、条件反射で「これってもしかして、2の9乗なのがヒントなのかな?」と考える癖がつきました。そして東大入試の数学試験でも、こうした「数」がヒントになっていることも多くあります。「512」という特殊な数字を入れたんだから、ここから考えればいいんだよ、というヒントを提示されているようなものなのに、それに気づかずに解けていない生徒はかなり多いのです。