中学校の「スマホ持ち込み」原則禁止から容認へ 災害時など緊急連絡手段としての活用を期待

昨年から始まったスマホ容認への動き、契機は2018年の地震

文科省が今回、条件付きで、中学校の「スマホ持ち込み」を容認する方向へ動いたのは、2018年6月の大阪府北部地震がきっかけだった。当時、地震への対応を迫られた大阪府教育庁では、災害発生時や連れ去り、痴漢などの犯罪に巻き込まれた際の緊急連絡手段や犯罪の抑止力として、携帯電話の活用を検討。登下校時に限り、「持ち込み禁止」から「一部解除」することにした。

文科省でも、こうした問題意識を共有し、2019年5月に「学校における携帯電話の取扱い等に関する有識者会議」を立ち上げ、緊急時の連絡手段として携帯電話を活用する検討に入った。文科省によれば、「『携帯電話』の範囲・定義は、①フィーチャーフォン(いわゆる「ガラケー」)、②スマートフォン、③子供向け携帯電話(基本的な通話・メール機能や GPS 機能のみを搭載しているもの)」 としている。

これまで文科省は、2009年の通知で「小・中学校の携帯電話持ち込みは原則禁止」としていた。例外的に「携帯電話を緊急の連絡手段とせざるを得ない場合、そのほかやむをえない事情が想定される場合」にのみ、保護者から学校長に対し許可を申請させるなどして持ち込みを認める可能性もあるとしていた。

携帯電話持ち込み原則禁止の理由としては、間違った使用がされた場合のトラブルなど負の影響の大きさが懸念されてきた。具体的には盗難や破損、授業の妨げ、ネットいじめや盗撮、ネット依存、保護者の経済的負担の増加などが挙げられている。

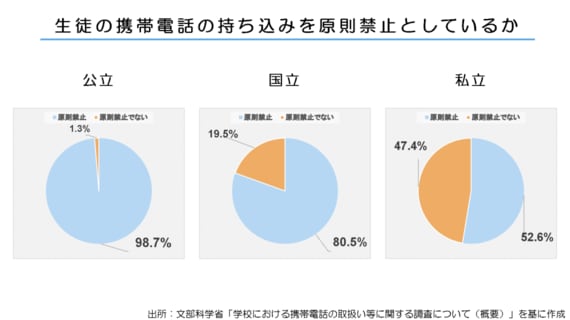

では実際、中学校では、どのくらいの学校が携帯電話の持ち込みを禁止しているのか。文科省が行った「学校における携帯電話の取扱いに関する調査について(概要)」では、公立で98.7%、国立では80.5%、私立では52.6%が携帯電話の持ち込みを原則禁止にしているという結果が出ている。

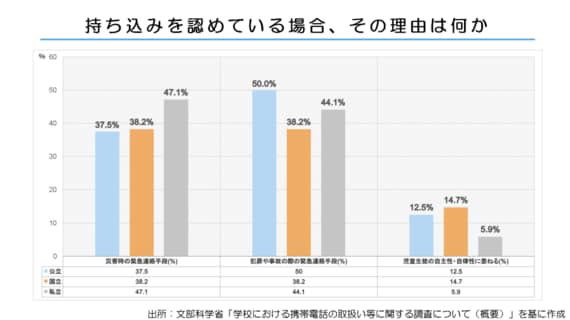

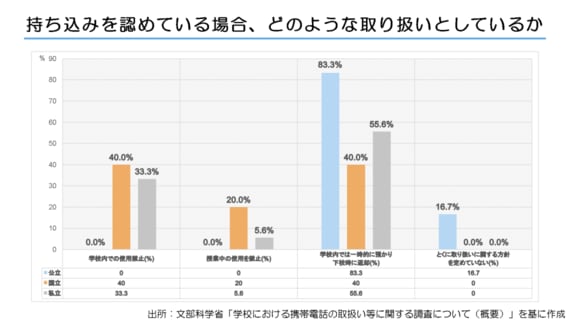

持ち込みを認めている場合の理由としては、「災害時の緊急連絡手段」「犯罪や事故の際の緊急連絡手段」が多くを占めた。学校での取り扱いについては「学校内では一時的に預かり、下校時に返却」が公立、国立、私立でいずれも多かった。

こうした中、児童生徒への携帯電話の普及率上昇といった環境の変化に加えて、自然災害や犯罪に遭遇するなど緊急時の連絡手段として保護者を中心にニーズが高まっていたこと、とくに登下校時は生徒が学校の管理下にないことなどが考慮され、中学校のみ条件付きでスマホの持ち込みを認めることになった。