コロナ禍で小中学生「オンライン教育」に地域差 周回遅れ「日本のICT教育」事情は変わるのか

最大の変化は「教育・学習環境の重要性」への意識

今回は、内閣府が2020年6月21日に発表した「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」のうち教育に関する項目の調査結果を取り上げながら、その実態を見ていく。まず「教育・学習に対する意識、その内容」の項目では、学生1035人(高校生316、大学生・大学院生594、その他〈専門学生等〉125)に対し、次のようなアンケートを行っている。

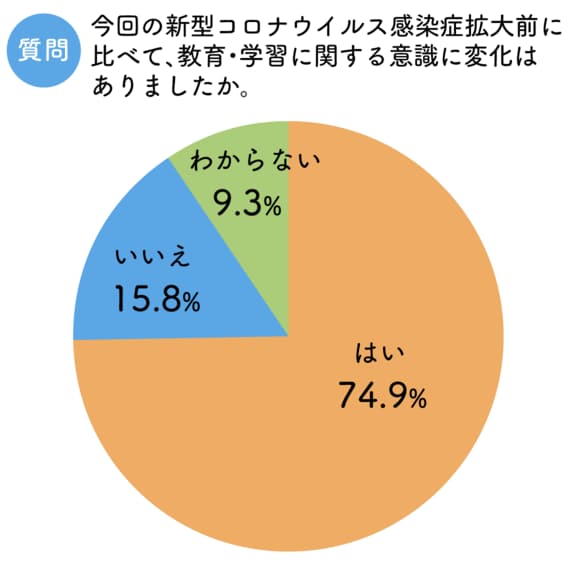

「今回の新型コロナウイルス感染症拡大前に比べて、教育・学習に関する意識に変化はありましたか」という問いに対しては、「はい」が74.9%、「いいえ」が15.8%という結果となった。

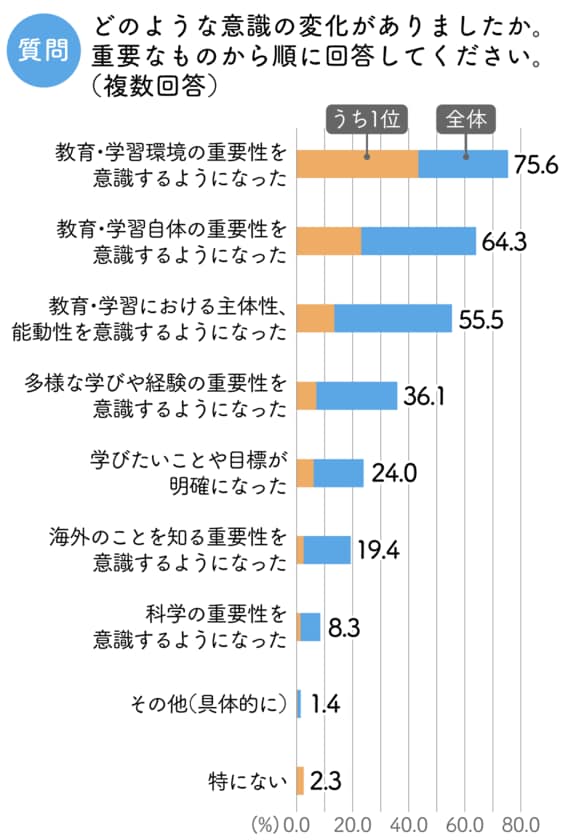

次に「どのような意識の変化がありましたか。重要なものから順に回答してください(複数回答)」という問いでは、「教育・学習環境の重要性を意識するようになった」が全体の75.6%を占め、続いて「教育・学習自体の重要性を意識するようになった」が64.3%となった。ほかにも「教育・学習における主体性、能動性を意識するようになった」が55.5%、「多様な学びや経験の重要性を意識するようになった」が36.1%となった。

今までのような対面の授業がしづらくなったために、新たな環境の整備および教育や学習それ自体の方法について、学生自らが苦悩する様子がうかがえる。ただ、その一方で、教育や学習の重要性を再認識する傾向も見られ、「主体性・能動性」や「多様な学び」について新たな視点を獲得できたともいえる。

東京23区でオンライン受講率69.2%、一方地方は…

こうした現状の打開策として注目されているのが「オンライン教育」だ。しかし、日本のICT教育の整備は、世界と比較して周回遅れといわれており、オンライン教育の実施率も地域差が発生しているという。今回、子育て世帯2168人(子どもが18歳未満)を対象に行った調査でも小学生・中学生のオンライン教育の受講率が地域により大きく異なることが浮き彫りとなった。

例えば、「今回の感染症の影響下において、あなたの子どもが経験した教育を全て回答してください」という問いでは、全国で「オンライン教育を受けている割合」は「受けていない」が52.5%で、「受けている」の45.1%を上回っていることがわかった。