オンライン授業は教員の負担を増大させる? 普及には現場の負荷軽減策が必要

家庭のWi-Fi環境もオンライン授業の大きなネック

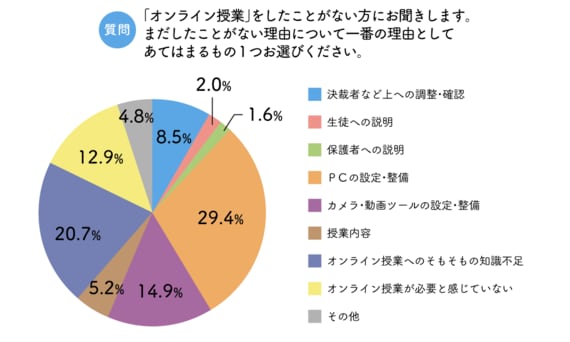

オンライン授業は未対応とした回答者にその理由を聞いていくと、やはり「PC」や「カメラ・動画ツール」の設定など、IT機器の整備の難しさが最も多く全体の44.3%を占めている。ただし、その中身を見ていくと、学校側のIT環境の整備不足もあるが、各家庭のIT環境への懸念も大きい。PCやタブレットといったハード的の側面もそうだが、家庭によってはWi-Fi環境が整わないことが、オンライン授業を実施できない理由に挙がっている。義務教育ではとくに、家庭の経済状況によって学習機会に格差が生じてはならない。ハードの貸与もそうだが、Wi-Fi環境も含め、公的な対応がどこまで進むかが今後オンライン授業の普及おける1つの焦点になるだろう。

そのほか、未対応な理由としては「オンライン授業へのそもそもの知識不足」という回答も20.7%を占めており、「そもそも何をどうすればよいのかもわからない」といったコメントも多い。実際にオンライン授業を実施していくには、現場の教員をサポートする研修態勢も重要になるだろう。

オンライン授業、教員の評価を分けた理由は?

一方で、実際にオンライン授業を経験した教員からはメリットについて、次のようにコメントが寄せられた。

- ・コロナ禍でも授業を進められたため、今後の日程に余裕が持てる

- ・対面授業と遜色ない授業ができた/生徒とつながっていることを実感できた

- ・画像を作ることは大変だが、復習の手間は省ける

- ・板書にかかる時間が省略でき、その分の時間をほかのことに使える

と同時に、デメリットを感じた点についても以下のようなコメントが寄せられた。

- ・生徒の様子がじかに見られない

- ・生徒がどれだけ理解しているかが、確認できずに進んでしまう

- ・知識のみの教え方になってしまい、思考を伴う授業になりにくい

- ・課題を出せるのはよいが、作るのにかなりの時間がかかる

「対面授業と遜色がない」「生徒の様子がじかに見られない」と意見が分かれる理由は、オンライン授業の形態にもよるだろう。録画方式のオンデマンド方式なのか、リアルタイムの双方向での授業形式なのか、それによって臨場感や反応の把握状況には当然違いが出てくる。

もちろん形式の違いは、用意する資料の違いや準備の負荷などにも影響してくるだろう。いずれにしても、オンライン授業を実施するとなると、現場には想像以上の負荷がかかってくる。教員が個人で授業に臨むのではなく、チームでの戦略として捉え、資料作成などもベースとなるテンプレートの活用や平準化を行っていく必要があるのではないだろうか。(写真:iStock)

制作:東洋経済education × ICTコンテンツチーム

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら