BYOD始めた都立青山高校「ミスターICT」の執念 「オンライン授業」こだわった試行錯誤の舞台裏

「進学指導重点校にICTはいらない」に愕然

「まさかこの学校の校長になるとは思いませんでした」と、東京都立青山高等学校(以下、青高)統括校長の小澤哲郎氏は言う。

実は、さかのぼること11年前、小澤氏は東京都教育委員会(以下、都教委)でICTの推進を担当していた。当時の状況について、こう振り返る。

「ICT機器導入の初期で、まずは教材を画面で提示しようという段階でした。最初の5年間は失敗してしまいました。パソコンにお金をかけすぎてプロジェクターはスペックが低いものになってしまい、どの学校にもプロジェクターを使ってもらえなかったのです。

その反省から、次の更新で十分なスペックのプロジェクターにしたら、ようやく活用が始まりました。ところが、一部の学校が使ってくれない。その1つが青高でした。更新時に青高から『進学指導重点校にICTはいらない』と言われたときはショックでしたね。そういったこともあり、不要だと言う学校には機器の台数を少なくする傾斜配分としました」

その後、指導部に異動してからも教員にICT研修を行うほか、ICT支援員を育成するなど教育の情報化に奔走し、「ミスターICT」と呼ばれていたという小澤氏。しかし、なかなか都立高でのICT活用は広がらない。歯がゆい思いをしているさなか、青高の統括校長という「まさかの人事」が降ってきた。

BYODもオンライン授業も反対に遭う

2016年、小澤氏は着任してまず、プロジェクターの整備に取りかかった。前述のように自身がICT機器を傾斜配分した影響で、3年生の教室にプロジェクターが付いていなかったのだ。1年かけてすべての普通教室に設置すると、教員たちはしだいにプロジェクターを使うようになったという。

これでやっとインタラクティブなICT活用の段階に進める。そう意気込んでBYODを提案したところ、「全員から反対されました」と、小澤氏は苦笑する。

「そうこうしているうちに、新型コロナです。3月の時点で『今こそオンライン授業をやろう』と言ったのですが、また反対されました。自分がICTに抵抗がなくても苦手な先生をかばう人もいて、『一律にやるのはよくない』と言われ孤立無援に。仕方なく生徒に課題を郵送することになりました。手間も郵送代もかかり、本当に大変でしたね」

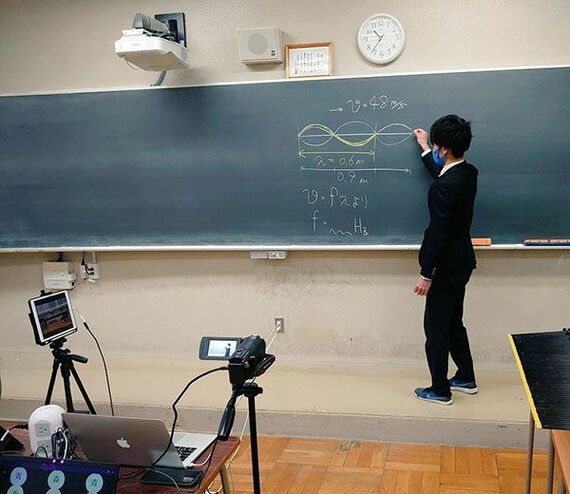

(写真:青山高等学校提供)

しかし、新学期も臨時休校が続くことがわかると、教員たちは、都教委提供の学習支援システム「Classi」の活用にとどまらずオンライン授業に挑戦するようになり、ゴールデンウィーク明けからは本格的に取り組んだという。

「ライブ配信で50分の一斉授業を6コマやるのは現実的ではない。大事なのは、教え込まないこと。例えば、解説や例題の提示を少しやったら生徒にドリルをどんどん進めてもらうなど、指導後に知識や技能を活用する機会を生徒に与えることが大切だと思っています。

だから『最長15分、最短5分でいい。形式もライブ、録画、スライド、音声だけなど何でもいい。自分にできる指導を模索してください』と先生方にお願いしました。その結果、すべての教科科目でオンライン授業ができました」