プログラミング学べる「ルンバ」に歓声上がる訳 「リアリティー」ある学びが、興味をかき立てる

「ちょっと集まって〜」と、途中で先生は子どもたちを集合させ、音やランプがつくように設定したグループをみんなに紹介したり、授業の終盤では、どんなふうにつなげたのか子どもたちに前で発表させて、黒板を使って実際にその動きを確認させたりもしていた。

「またやりたい人〜?」と聞くと、みんなが手を挙げる。細川先生も「子どもが、どう反応するかと思ったが、もともとノリがいいし、プログラミングに興味がある子が多い。わーっと、歓声も上がって楽しくできてよかった」と手応えを感じていた。

小学校におけるプログラミング教育の狙いとは

淑徳小学校では、2015年に初めてiPadを10台導入した。当時は、英語の人形劇のセリフ練習やオーストラリアにある姉妹校に向けてビデオレターを制作するなど、主に英語の授業でiPadを使用していたという。18年に、5・6年生で1クラス分ずつとなる80台を新たに配備し、英検アプリを使った学習を週に1〜3回行うほか、クラブ活動ではコマ撮りアニメの制作なども行ってきた。いよいよ今年2月には、1〜5年生に1人1台のiPadを配付する予定で、4月から全学年の各教科でiPadを活用した授業が始まる。

冒頭で紹介した3年生の授業は、総合的な学習の時間に行われたプログラミングの授業だ。小学校におけるプログラミング教育は、今や生活に欠かせなくなっているコンピューターの仕組みを理解し、うまく活用する力を身に付けるため、20年4月からスタートした新学習指導要領で必修化された。

その狙いは、プログラミング言語を覚えたり、技能を習得することではなく、コンピューターに意図した処理を行わせるために必要なプログラミングの論理的な思考を身に付けることにある。また、プログラムの働きやよさを理解するとともに、社会がコンピューターなどの情報技術によって支えられているという気づきを促し、コンピューターなどを使って問題を解決する態度を育むことに重きが置かれている。

一方、中学校では21年度に技術・家庭科でプログラミング教育が拡充され、高校では22年度にプログラミングなどを学ぶ「情報 I 」が必修となる。つまり、プログラムを作成するうえで必要なアルゴリズムの考え方やその表現の仕方、コンピューターやネットワークの仕組み、コンピューターを使った問題の発見・解決のための知識、技能などは、中学校や高校で学ぶというわけだ。

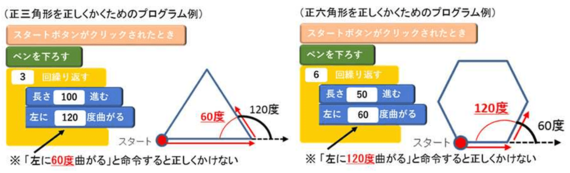

では実際、小学校ではどのようにプログラミング教育が行われているのか。文部科学省(以下、文科省)は、例えば「小学校5年生の算数で、プログラミングを使って正三角形を作図する」といった各教科の単元で実施するプログラミング教育のほか、総合的な学習の時間を使って企業と連携して行う指導例などを公開している。今やこうした例に加えてモデル校、また全国のプログラミング授業の実践例が蓄積され始めているが、まだ必修化されたばかりとあって、どの学校もプログラミングの授業をどう行っていくかは手探り状態にあるといっていいだろう。

プログラミングに知見のある企業との連携に期待

その点、文科省は企業との連携には期待を寄せているようだ。企業が講師として直接指導を行うほか、企業が提供する社会貢献プログラムを活用することを勧めている。何より、「プログラミングが社会でどう活用されているのか」をよりリアリティーを持って学ぶことができるのに加え、企業にはプログラミングに知見のある人材が豊富にいる。

実際、小学校におけるプログラミングが必修化されたことで、同分野へ新規参入する企業も増えている。「Root」を開発したアイロボットをはじめ、「LINE entry」のLine、ロボットPepper(ペッパー)を使った「Robo Blocks」のソフトバンク、「Playgram」のPreferred Networksなどのプログラミング教材のほか、サイバーエージェントのように個人向けに全国でプログラミング教室を展開する企業もある。