GIGAスクールで注目「ICT支援員」、採用の極意 喬木村に学ぶ「教育の情報化」成功の秘訣

大学院生がICT支援員になったワケ

「実は教育哲学専攻で、ICTに詳しいわけではなかったんですよ。しかも新卒でした」と話すのは、長野県下伊那郡の喬木村教育委員会で教育CIO補佐とICT支援員を兼務する長坂亮介氏だ。

喬木村は、全国ICT教育首長協議会主催の「日本ICT教育アワード」において、「2018文部科学大臣賞」「2020総務大臣賞」を受賞。日本教育工学協会の「学校情報化優良校(20年度)」や「情報化先進地域(19年度)」にも認定されている。そんなICT教育の先進地域において、当初専門知識を持たない人材が採用されたのは意外だ。長坂氏は、どのような経緯で現在の仕事に就いたのか。

「信州大学の院生だった頃、たまたまICT教育の講義を受けてその面白さに目覚めました。また、ちょうど喬木村が、実証事業を始めるタイミングだったんですよね」

長野県南部の中山間地に位置する人口約6000人の喬木村は、年々人口が減っている。喬木第一小学校と喬木第二小学校、喬木中学校と3つの学校があるが、将来的に存続が危ぶまれており、とくに小規模校の喬木第二小学校は、児童が多様な考えに触れる機会が少ないという課題もあった。

そこで、文部科学省の「人口減少社会におけるICTの活用による教育の質の維持向上に係る実証事業」(15年~17年)に参加し、2つの小学校間で遠隔授業を行うことになったのだ。ここをサポートする臨時職員として募集があったICT支援員に長坂氏は手を挙げ、大学院生活の傍ら、週に2~3日働くことになったという。

2014年信州大学教育学部卒業、16年同大学院教育学研究科修了。17年長野県喬木村教育委員会事務局嘱託職員(ICT支援員)。18年から同局技師(教育CIO補佐/ICT支援員)。文部科学省「ICT活用教育アドバイザー」

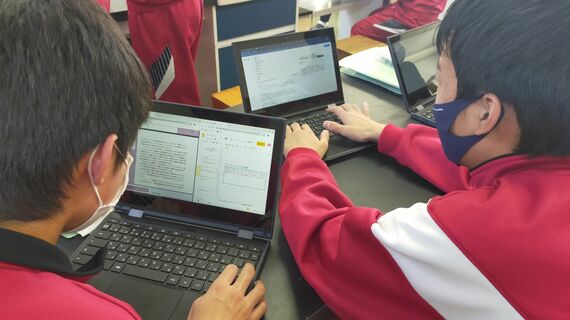

この実証事業を機に、喬木村は教育の情報化を推進し始めた。「子育て世代を呼び込むためにも最先端のICT教育が1つの目玉になる」と考えたからだ。小・中学校へのICT機器整備をはじめ、統合型校務支援システムも先行して導入。さらに、EdTechを活用した放課後の学習支援体制や、地域の人々がICTに親しむ場をつくっていく中で、ICT支援員の必要性もより高まっていった。

教員たちからも「ICT支援員のおかげで安心して授業ができる」などの声が集まったため、16年には実証事業予算から臨時職員2名を雇うほか、村費で嘱託職員の席をつくり、長坂氏を配置して人員を整備した。

18年の実証事業終了後には、ICT支援員の継続的な配置を決め、全体計画と推進を担う人材も必要と判断し、教育委員会に正規職員として「教育CIO補佐」の役職を創設した。この役職とICT支援員を兼務する人材に、長坂氏は抜擢されたのだ。

専門知識より「コミュニケーション能力」

長坂氏は、具体的にどのような仕事で成果を上げてきたのか。

「当初は支援作業がメインでした。端末操作や遠隔授業で使うカメラ操作の支援、トラブル対応、研修、機器のメンテナンスなど。端末保管庫の整備や端末にテープライターで番号を振る作業なども含め、挙げたらキリがないですね」