GIGAスクールで注目「ICT支援員」、採用の極意 喬木村に学ぶ「教育の情報化」成功の秘訣

喬木村教育委員会は、子どもの自律的な端末利用を目標にしており、今後はBYODへのシフトを検討していく予定だ。有害サイトなどを除き、フィルタリングも解除していく。こうした方針を丁寧に教員や地域に伝えていくことも教育CIO補佐の大きな役割だという。

成功のカギは「ビジョン」と「体制整備」

長坂氏は、このような周知や関係各所をコーディネートする力も評価されてきた。

「実は実証事業が始まった当初、伝達がうまくいかず教育委員会と学校の関係はあまりよくなかったんです。ICT導入に対する意識にも温度差があり、学校間の関係も微妙だった。そのあたりを取り持つ役割は大きかったように思います」

例えば、機器の配置に教員がやりづらさを感じていることを教育委員会に伝えて設置業者を再手配したり、「昨日の遠隔授業、評判よかったですよ」ともう一方の学校に伝えたり、情報を行き来させることに努めたという。

しかし、学校現場がうまく自走するようになったのは、「しっかりとした組織体制があったから」と長坂氏は強調する。

「喬木村は、市瀬直史村長のリーダーシップの下、村の重要施策の中に教育の情報化が明確に位置づけられており、教育委員会や学校としっかり連携している。そのうえで複数の実証事業を通じた外部有識者の支援もあったため、独善的にならず、国が目指す最先端の教育に直結した仕組みができたのです」

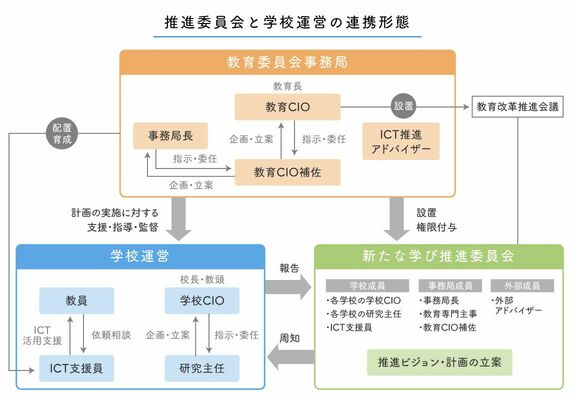

図のように、喬木村は、学校と教育委員会、ICT支援員、外部アドバイザーによる推進委員会を設け、教育ビジョンを共有しながら協議および実行する運営体制で「教育の情報化」を推進している。この連携体制は、実証事業を活用せずとも参考にできる点がありそうだ。

とくに重要なのは、明確な教育ビジョンと、それに基づき適切なICT支援員を配置できる教育CIOや教育CIO補佐のような人材がいる体制だという。ここが弱いと「ICT支援員本人も何をすべきかわからないし、単に先生たちのお手伝いさんになってしまう」と、長坂氏は危惧する。

しかし現状、体制整備や人材育成が難しい自治体も多い。こうした状況に対応するため、喬木村のICT教育アドバイザーの東原義訓氏が特任教授として所属する「信州大学教育学部附属次世代型学び研究開発センター」は、周辺地域限定ではあるが、喬木村等と連携してICT支援員の養成講座を実施し、認定証や自治体への紹介状を出す仕組みを模索している。

自治体の規模や状況によっては、直接雇用ではなく委託事業者経由の雇用という選択肢もありうるが、その場合も「ビジョンを明確にし、そこに合致した人材を選ぶことが重要」と長坂氏は言う。

文部科学省は今、ICT支援員の雇用形態や活用状況などの最新調査をまとめており、自治体が参照できる「雇用・活用モデル」を21年度に公表する考えだ。しかし、整備した端末をすぐに活用するには、自治体は今からビジョン策定やICT支援員の配置を含めた体制整備の検討を急ぐ必要があるのではないだろうか。

(文:編集チーム 佐藤ちひろ、写真はすべて長坂亮介氏提供)

制作:東洋経済education × ICT編集チーム

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら