GIGAスクールで注目「ICT支援員」、採用の極意 喬木村に学ぶ「教育の情報化」成功の秘訣

ICT支援員に必要なスキルについて問うと、興味深い答えが返ってきた。

「ICT関連の知識や経験はなくても自分で調べる力があれば何とかなります。どうしてもわからないことは機器を提供する企業に聞けばいい。専門知識よりも、好奇心やコミュニケーション能力が重要です」

とくに大事なのは、他者を尊重する「傾聴力」だ。例えば長坂氏は、教員から相談があった際は、手元の仕事をすぐに止めて対応する。話しているうちに不安が解消する教員も多いので、まずは否定せずに話を聞くという。そのうえで、適切なICT活用の提案をする。

「子どもたちにプレゼンソフトを使わせたいと相談されたことがあるのですが、よくよく話を聞くと先生の目的はレポート式の冊子を作ることだった。このときはWordやドキュメントの活用を提案しました。私は教員免許を持っており、効果的な授業を一緒に考えていける点は1つの強みかもしれません」

支援する立場なので失敗できないプレッシャーを感じる仕事だが、素直さも重要だ。「自分の設定ミスで授業が中断してしまった場合などはきちんと謝り、次の改善策を提示することが大切」と、長坂氏は話す。

また、ICTを普及させるコツは「核となる先生を見つけること」だという。喬木村の場合、意外にも電子黒板を率先して使ったのがベテラン教員だった。デジタル教科書により拡大印刷が不要になり、便利に感じたようだ。

「『先生がやったなら私も』といった感じで若手がついていく流れができました。そういった普及のキーパーソンを見極めるためにも、先生の輪の中に入ってコミュニケーションを取っていく必要があります」

現在、長坂氏は村内の3校に日替わりで常駐しており、遠隔授業の際や支援要請がブッキングしたときに、ほか2名の非常勤のICT支援員に駆けつけてもらっている。常駐と巡回をミックスした体制を続ける経験から、勤務形態に関してはこうアドバイスする。

「常駐型は先生方との関係性が濃くなり、巡回型はある学校での好事例をほかの学校にシェアしていくことができるなど、それぞれにメリットがあります。常駐型は、支援員同士で情報交換できる体制があるとよいでしょう。巡回型は、チャットやメールでいつでも連絡が取れる体制や、先生が緊急時に相談できる窓口をつくっておく必要があると思います」

ICT支援員の役割が減ってきた?

しかし近頃、長坂氏の役割は変わってきている。例えば小学校間の遠隔授業の打ち合わせは、長坂氏が間に入らなくても教員同士がオンラインで進められるようになった。

「先日はある先生が授業中にGoogle Meetを使って休校を想定した練習をしていました。ICTの活用例も先生が作って皆に共有するようになり、もう私が作る必要はありません」

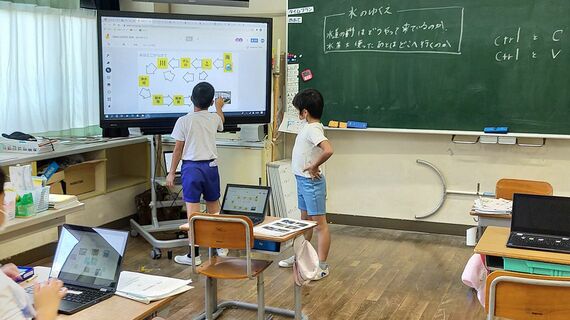

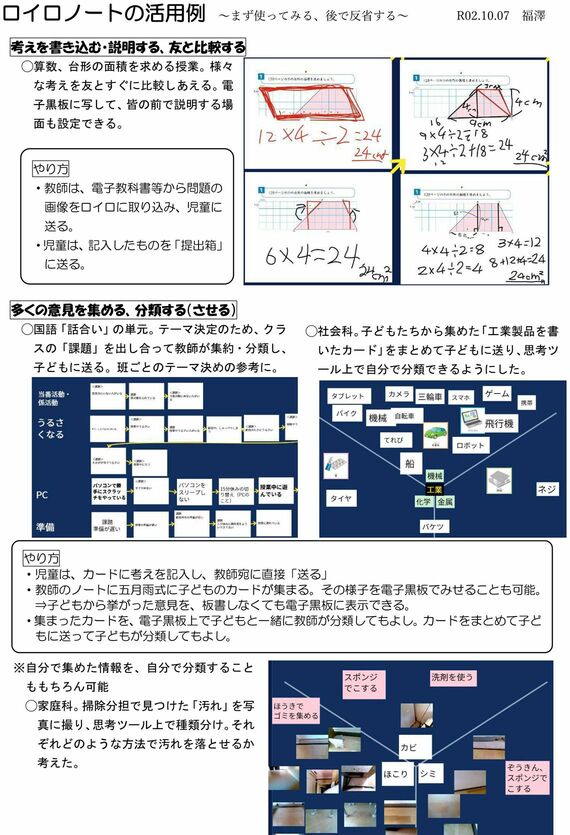

小学校の研究主任の教員が作ったロイロノートの活用例

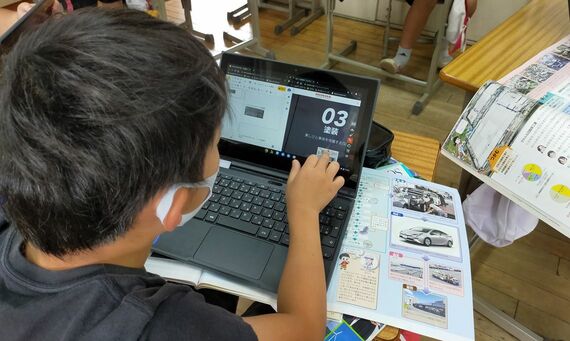

教員がICT教育の成果に手応えを感じる場面も増えている。GIGAスクール構想に伴う端末整備は20年7月末に完了したが、ICTを活用した授業に慣れていた子どもたちも自分専用の端末はうれしいようで、より積極的に活用するようになったという。

最近では、プログラミングに熱心な教員が「休み時間に子どもたちがスクラッチでゲームを作って遊んでいたよ」と、うれしそうに長坂氏に報告しにきたそうだ。

こうした中、長坂氏の業務内容は、教育CIO補佐の比重が大きくなりつつある。推進計画作成のほか、20年度は1人1台体制を機に端末を持ち帰る運用にしたため、保護者への周知という大きな仕事があった。喬木村の教育方針や環境整備について説明した書面を配るだけでなく、保護者から質問を受け付け、回答をまとめたQ&Aサイトも作ったという。