AIと「共働きできる人」が必要なこれだけの理由 どうやる?来るべきAI失職時代のキャリア教育

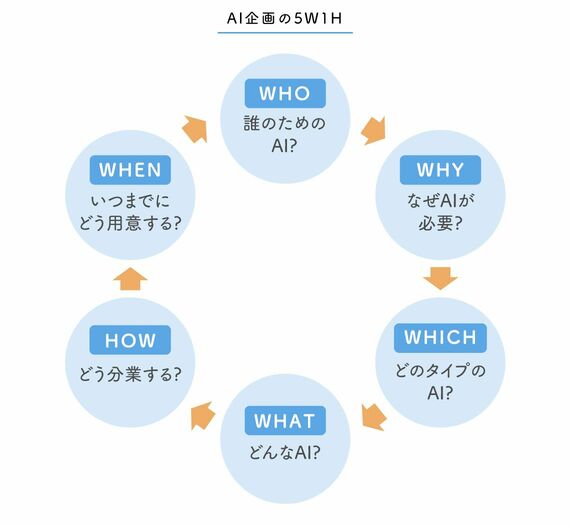

このフレームワークを使うことで、「企画の解像度」も上げられるという。

「解像度が高くなればなるほど、企画に関わる関係者への理解が進むのはもちろん、リスクや不確実性が明らかになって再現性も高まり、具体的なAI活用の道が開けます」

最後の4階部分は、AIのタイプ別にたくさんの事例に触れることだ。社会のどの場所で、どんなAIが使われているのかをとことん知ることで、これまでの3つのステップの理解をさらに深めることにもつながる。

専門領域×AIを新しい学びの形に

こうしたAI教育を「中学生からやってほしい。やろうと思えば、小学生からでもできる」と野口氏は話す。

「AIに触れて、何となく中身を知っておくだけでいい。早ければ早いほどAIがわかるようになります。子どもたちの自由な発想を大切にして、限界をつくらず、楽しくAIを学ぶようしてください。さらに中学、高校では原理原則を学び、大学では理系だけでなく文系も必要な知識としてAIを学ぶべきだと考えています」

今後AIに関するスキルや知識は、どの業界においても組織やサービスをよくする原動力になっていくことだろう。だからといって、AIだけを学んでおけばいいというわけではない。さまざまな専門領域と掛け合わせることでAIを真に使いこなせるようになるという。

「例えば、経理のスペシャリストがいなければ、AIを経理分野でしっかり使いこなすことはできません。AIをより深く活用するためには、専門領域と掛け合わせた発案力が必要になるのです。そこでAI知識を横串にしつつ、さまざまな学部学科で垂直的に深掘りする学習をしてほしい。こうして専門領域×AIの教育を受けた人材が、AI教育を受けずに社会に出た先輩たちを押し上げる力にもなってほしいと思っています」

これだけAIが注目されていながらも、依然として社会にはAIを敵対視する風潮がある。確かにAIは万能ではない。精度は少しずつ上がりつつあるが、依然、苦手分野は残っている。かといって「だから、AIはダメなんだ」と突っぱねたり、「AIが暴走して、やがて人類を滅ぼすかもしれない」と敵対視したりすれば、永遠にAIをうまく使いこなすことはできない。

「AIのポテンシャルを信じて受け入れ、AIと仲良くなることが必要」と野口氏が話すとおり、そのためにもAIという相手と前向きに向き合い、知ることから始める学びが必要になる。

(注記のない写真はiStock)

制作:東洋経済education × ICT編集チーム

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら