AIと「共働きできる人」が必要なこれだけの理由 どうやる?来るべきAI失職時代のキャリア教育

これまでAI人材というと、「AIを作る」専門家に注目が集まりがちだった。しかし、今後AIが社会にどんどん浸透していくことを考えると、数でいっても「AIを使う」人材が相当数必要になる。実際、教育の分野においても「AIを作る」人材は増えているものの、「AIを使う」人材の育成は追いついていない。今、社会においても、AIを理解し、的確に使うことのできる人材が不足しているのだ。

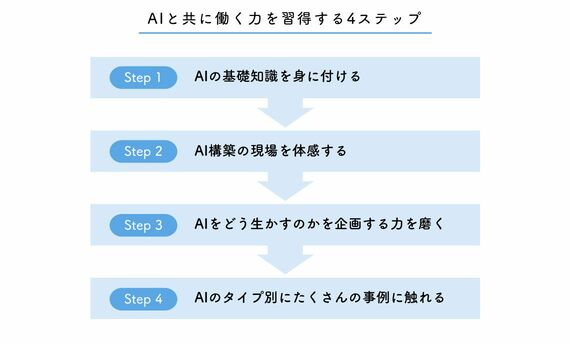

AI社会で活躍するためのスキル習得4ステップ

野口氏は、AIを使いこなす人材には、理系AI人材が学ぶアルゴリズムやプログラミングの知識がなくても構わないという。ただ、「AIを使いこなすための『4階建て構造』のスキルを順序よく身に付けることが大事」と話す。

まず、1階部分は基礎知識だ。英語でいえば英単語のようなもので、AIの基礎用語、分類、仕組みなど、AIを知るために欠かせない知識を必要な順番で、できれば小学校低学年のうちから少しずつ身に付けていくのがいいという。

2階部分は、AI構築の現場を体感すること。AIといっても機能別に、見て認識する「識別系」、考えて予測する「予測系」、会話する「会話系」、身体(物体)を動かす「実行系」の4タイプに分かれていて、まったく異なるアプローチで作られている。それぞれのタイプのAIが作られる現場を、社会科見学のような形で実際に見て理解しておく必要がある。

「動画サイトで、おすすめ動画が表示されたら予測系AI、学校行事の写真の中から自分の写真を選んでくれるサービスなら識別系AIといったように、何となく便利だなと思っているものが、AIによって作られているのだと見抜く力があるといい。これはAIを使いこなす人材の資質として大切な探究心や好奇心を高めることにもつながります」

3階部分は、AIをどう生かすのかを企画する力を磨くこと。実際にAIが導入できるかという実現性も大事だが、AI導入後にどれだけ世の中がよりよい方向に変わるのか、その変化量が大きいものに着目して自由に発想することが重要だという。

野口氏は、高校や企業でAI人材をテーマにした研修、ワークショップなどを行っているが「社会人よりも高校生のほうが企画の質が高い。大人と違って変化量の大きな課題解決をしようと、純粋無垢なアイデアを出してきます。それは本当に社会に大きな変革をもたらす原石のようなもの」と話す。

AI企画を考える際には、5W1Hのフレームワークを使う。WHO(誰のためのAIか)、WHY(なぜAIが必要なのか)、WHICH(どのタイプのAIが適しているのか)、WHAT(何ができて、何が解決するのか)、HOW(AIと人がどう分業するのか)、WHEN(いつまでにどう準備するのか)だ。端的に言えば、課題とAIにできることをマッチングさせることになるが、AIの知識がなければ正しいマッチングはできない。1〜3階建て構造部分の学びをおろそかにできない理由は、ここにある。