子どもの主体性を高める「教えない授業」の今 新渡戸文化の英語教員に学ぶ「声かけ」の極意

「1つの好きなことを極めてとことん伸ばすと、ほかの部分も伸びていく。『できないことは可能性』『好きを伸ばそう』とすべての大人が言うべきだと思います」(山本氏)

さらに、「『好き』から『ありがとう』が生まれるためにはどうしたらいい?」といった、利他的な観点を含む問いを投げかけるという。誰かの役に立ちたいという気持ちを育み、学びの意欲をさらに深めるのが狙いだ。

「非認知スキル」を育むのは学校の使命

同学園が目指す教育活動の最上位目標は「ハピネスクリエーター(しあわせ創造者)の育成」だ。自分の幸せだけでなく、利他的な視点を含めた行動者を育てたいという。その実現に向けて掲げるのが「自律型学習者の育成」だ。「自律型学習者とは、非認知スキルを身に付け、平和で持続可能な世界をつくっていくために、よりよい選択ができる学習者のこと」と、山本氏は説明する。

非認知スキルとは、目標に向かって頑張る力、ほかの人とうまく関わる力、感情をコントロールする力などを指す。学力テスト偏重型の教育だけでは、この力を伸ばすのは難しい。「子どもたちが変化の激しい社会の中で生き抜くためにも、非認知スキルを育てることは学校の使命だと思っています」と、山本氏は語る。

その一環として、同学園では週に1日、「教えない日」を設けている。生徒たちは丸1日、教科の枠にとらわれず、自分の興味を掘り下げたり、テーマごとにグループで学んだりする。例えば2学期は、文化祭に向けて「食」や「学び方改革」をテーマにチームや個人で取り組んでいる。各自のiPadも生かしながら、調べた内容や興味を持ったことを生徒同士で発表するなど、刺激を与え合い、さらなる深い学びへとつなげていく。この日は5教科の教員が一堂にそろうが、教えるのではなく、生徒の意欲を高める役割に徹するという。

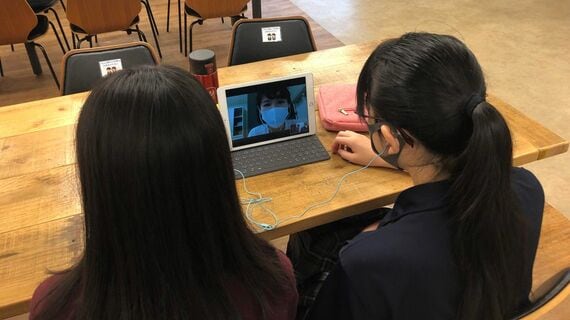

「100人の大人につなぐ」をコンセプトとした、社会人と対話する授業もある。リアルな社会に生きる大人と接することで、生徒たちの興味や関心の幅を広げることが狙いだ。コロナ禍でもオンラインで実施した。Zoomを使い、中学生たちは自分の興味のあることについて大人にプレゼンテーションしたり、対話したりしたという。在宅勤務が増えたこともあり、毎回30人を超える社会人が参加した。その数、延べ200人以上。北海道やカナダなどさまざまな地域から参加があり、医師や元Jリーガーなど職業も多様だったという。

このように刺激や学びの機会をいろいろな角度から与えて、興味や関心の起点をつくる。そこからどう学びを広げていくかは、生徒たち自身が主体的に決めていく――それが山本氏のイメージする「学び」のプロセスだ。山本氏は、コロナ禍でもぶれることなくこの学びの本質にこだわり授業を展開した。

後編では、登校が始まってからの変化や、新たなICT活用の取り組みを紹介する。

(文:編集チーム 佐藤ちひろ、松田珠子、注記のない写真は今井康一撮影)

制作:東洋経済education × ICT編集チーム

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら