発達障害の子の特性「体験できるVR」気になる実力、合理的配慮への近道なるか 日々体感している困難さや辛さはどんなものか

そこで、当事者にはこう見えている、聞こえているというリアルさを可能な限り追求しました。知識の上に体験が加わることはすごく重要なこと。体感することで『(当事者は)こんなに大変なのね』と実感できますし、何に配慮すればいいかがわかるようになります」

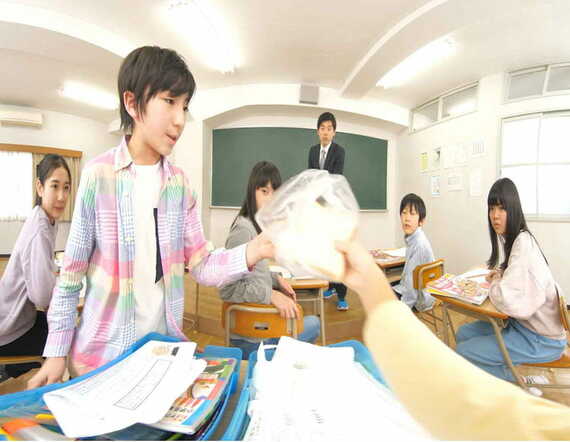

例えば、ASDのシナリオでは、机や椅子を移動させる際の音を嫌がったり、蛍光灯がチカチカして見えて不快になる。LDでは教科書の文字が歪んで見えて、音読が難しい。またADHDでは、整理整頓が苦手で忘れ物を繰り返してしまったり、自分の興味・関心のあることを一方的に話し続けてしまうなどの特性を再現している。

ただ、このコンテンツは合理的配慮をしてもらうためのものだ。VRで体感する光や音の刺激が強くなりすぎてしまうと、VR体験そのものが不快な体験で終わってしまう恐れもある。そのため一般の方が受け入れやすい光や音に抑えるようにしているという。

当事者の大変さを体感しやすい工夫は、ほかにもある。それは、「当事者の心の声」を入れたことだ。その狙いを岡田氏はこう話す。

「当事者の辛さを表現する際、『周りが笑う』という方法もありますが、それでは学びになりません。そこで、周囲が行う合理的配慮とともに当事者の心の声を入れることにしました。発達性協調運動障害を例に挙げると、大縄跳びでうまく跳べず周りの子に『練習だから大丈夫!』と声をかけられるシーンで、当事者の『自分はできていない……』という心の声を入れています」

日常生活の出来事の中で感じた痛みが持続し、合理的配慮がなされても自己効力感が落ちてしまう……。そんな発達障害の当事者が日々感じている心の痛みを丁寧に描いた点もこだわりの1つだ。

カギはVR研修後のディスカッション

当事者が見ている世界をリアルに体験できるVR研修。このプログラムが興味深いのは、「VR研修をして終わり」ではなく、その気づきをアウトプットする時間があることだ。

「体験するだけでは『合理的配慮をしなければいけないね』で終わってしまいがち。しかし、体験の後に周囲と『こういう時はどうすればいいか?』などと意見を交換することで考えを一歩深めることができ、自身の成果として持ち帰ってもらうことが可能になります」

VR研修後のディスカッションの重要性について、こう指摘する岡田氏に小林氏も続く。

「このVR研修は、グループで体験する点が非常にポイントだと思います。とくに専門家でない方の学びでは、VRでまざまざと体感したことを話し合う時間が重要です。以前、うちの大学で60〜70人の学生にこのVR研修を体験してもらったところ、終了後に当事者だという学生が『自分のことをこんなにわかってもらえてうれしい』と伝えに来てくれました。その時はVR体験だけでグループディスカッションの時間を取っていなかったので、『自分はこうだ』と話したかったのでしょう。ほかの学生も、きっと授業外の時間に学生同士でVRで体験したことを語り合いたいのではないかと思います」

これまでVR研修を実施した学校や自治体に対してアンケートも行っているが、VR体験前と後では発達障害について「十分理解している」と答えた人の割合が11%から25%、「ある程度理解している」と答えた人が39%から62%に増えた。また、「限局性学習障害の人の見え方を再現してほしい」といった要望も寄せられて、さっそく映像に取り入れたという。