グローバルを錯覚するな 入山 章栄(早稲田大学ビジネススクール 准教授)

〈視点1〉「中途半端なグローバル化」下での戦略を考えよ

最初の糸口は「事実1」に基づく。すなわち、「世界は中途半端なグローバル化の状態にある」ことを踏まえて、海外戦略を考え直す必要性だ。たとえば先のゲマワットは、海外展開をする企業に対して「AAA」というフレームワークを提示している。これは、以下の3つのAで始まる戦略的方向で構成される。

集積(Agglomeration)

生産・開発拠点などを一国に集中させ、スケールメリット・集積による学習効果を高める。

適応(Adaptation)

一国一国の顧客や経営環境の違いに、細かく対応することに注力する。

裁定(Arbitrage)

労働コストの低い国に生産拠点を移すなど、国と国の格差を活用する。

AAAフレームワークは、「世界が中途半端なグローバル化」だから成立している。世界が完全に統合されていないから、特定の国を選んで集積するメリットが出てくる。国同士に差異があるから、各国事情にあわせた適応戦略が必要になるし、裁定のメリットも出てくる。世界のグローバル化は今後も中途半端なはずだから、AAAの視点はさらなる海外展開が必要な日本企業に有用だ。

ここで大事なのは、AAAのうち「どれを選び、どれを捨てるか」のメリハリをつけることだと筆者は考えている。ゲマワットも同論文で述べているが、3つのAはトリレンマの状況に近く、すべてを同時に追求することはきわめて難しいからだ。

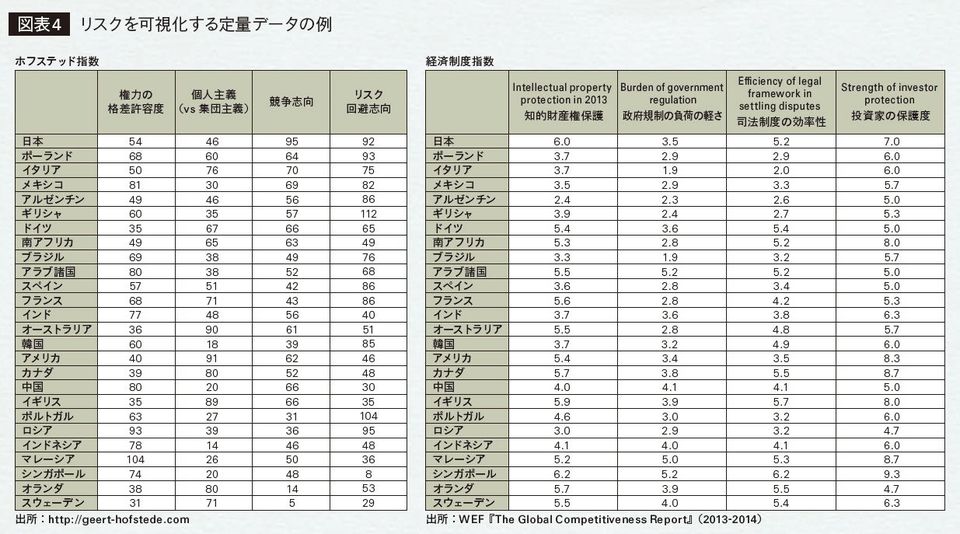

この意味で岐路に立たされているのは、日本の機械・電機メーカーだろう。同業界の企業の多くは、これまで本社に優秀な人材が集まっていて(Agglomeration)、他方で中国・東南アジアへの生産移管によるコスト競争力の向上(Arbitrage)を進めてきた。しかし近年になって、生産移管したアジアの国々がむしろ成長市場となっており、その国の消費者特性にあわせた戦略に注力する必要も出てきている(Adaptation)。すなわち、3つのAを同時にバランスさせようともがいているのが、現在の日本メーカーの苦戦の背景の1つといえる。図表3はその状況を表している。

こういった企業が検討すべきは、少なくともどれか1つのAを放棄してメリハリをつけることだ。たとえば現地の情報収集・意思決定(Adaptation)の迅速化をさらに優先するのであれば、本社機能を大胆に現地委譲する(すなわち、Agglomerationを放棄する)のが一案になる。

一方で、今注目されている企業には、メリハリのあるAAA戦略が目立つ。経済産業省の「2013 年度グローバルニッチトップ企業100 選」にも選ばれている日本製鋼所はその好例だろう。同社は原子炉容器と蒸気発生器の大型鍛鋼品で世界市場の8割を占めるが、その生産はすべて北海道・室蘭の製作所に集中している。すなわち、ArbitrageとAdaptationをある程度犠牲にしても、Agglomerationに注力することで高い技術力を蓄積して国際競争力の源泉にしているのだ。他方、ファスナー生産で世界トップシェアのYKKはむしろ徹底した現地化によるArbitrageとAdaptationを進めている。その一方で、吉田忠裕社長が「オペレーション上の本部は、必ずしも日本である必要はない」と発言するように、日本でのAgglomerationにこだわっていない(図表3)。*6

〈視点2〉「中途半端なグローバル化」のリスクを可視化せよ

もう一点あげたいのが、「中途半端なグローバル化」からくるリスクの定量化・可視化だ。企業が海外進出を検討する場合、進出先の10年後の市場規模を定量分析で予測することは常に行われる。そのために外部コンサルタントを雇ったり、調査会社のデータを買うこともあるかもしれない。他方で、市場規模のような「チャンス要因」と比べると、中途半端なグローバル化からくる「リスク要因」すなわち「国と国の違い」は、定量化が難しい。たとえば、自国と進出先国の国民性や経済制度が大きく違っても、多くの場合は定性的に「国民性の異なるA国への進出はリスクもある」とでも報告書に記載するぐらいで、なかなかその違いは定量化できない。結果的に、リスク要因は過小評価されがちになる。

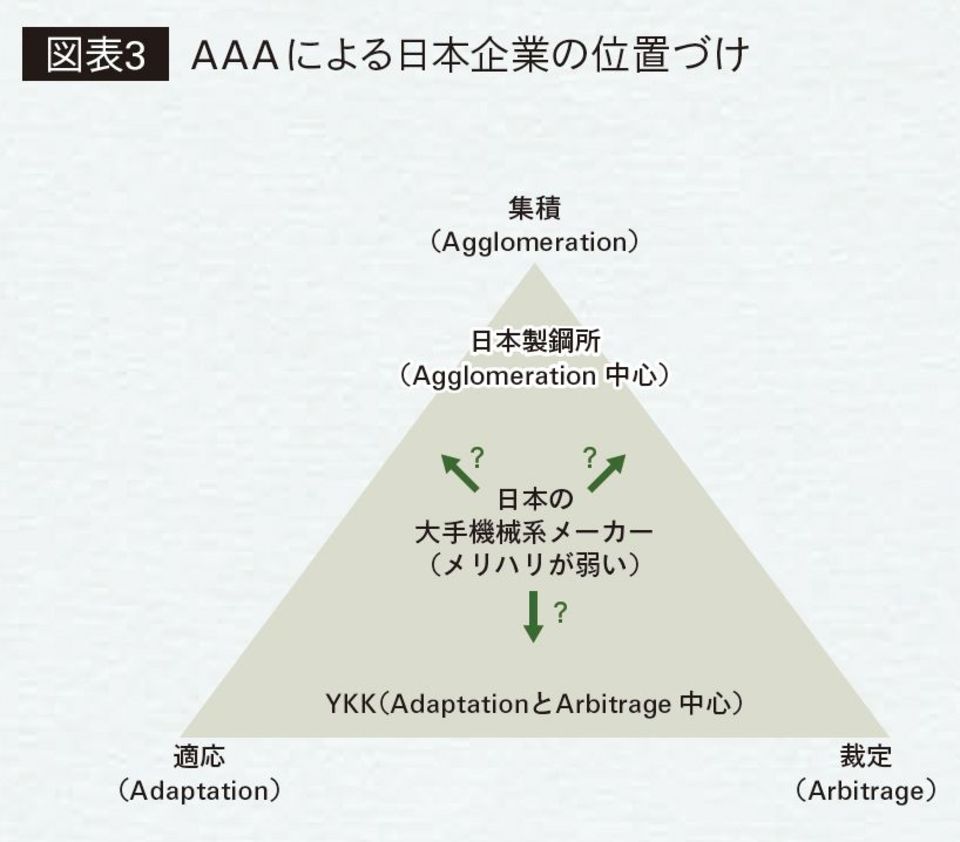

他方で経営学では、このリスク要因の定量データを活用する動きが進んでいる。まず、国民性については代表的なものに、マーストリヒト大学のギート・ホフステッド教授が世界各国の国民性を6つの次元で定量化した「ホフステッド指数」がある。これはホフステッドのウェブサイトにも載っているし、ほかにもいろいろなソースから無料で入手可能だ。*7 図表4は、一部の国々の代表的なホフステッド指数を例示したものだ。この情報を使えば、「リスク回避的な国民性を持つ国はどこか」「より個人主義な国はどこか」等の情報が数値で得られる。当然、日本のデータもあるので、日本と他国の差も計算できる。

経済制度も、さまざまな定量データが発表されている。なかでも経営学者に知られているのは、ワールド・エコノミック・フォーラム(WEF)が毎年発表している『The Global Competitiveness Report』だ。WEFは毎年、世界各国の経済制度のような質的状況を指数化して、同リポートに掲載している。たとえば、2013-2014年度版の507ページを見ると、「金融取引における貸し手と借り手の権利が司法で守られている度合い」が、世界145カ国それぞれについて11段階でスコア化されている。図表4にはそのいくつかの代表的な指標を例示した。これもWEFのウェブサイトから無料で入手できる。*8

もちろん実際のビジネスでは、この手の情報の使い道は限定的だ。しかし「リスクが事前に定量化・可視化できれば、具体的な対応戦略も変わってくる」と筆者は考える。

ハーバード大学のタルン・カーナとクリシュナ・パレプが1997年と2005年に『HBR』にて発表した論点は、その一例だ。カーナたちは「経済制度が整っていない国では、先進国のような市場メカニズムが機能しないリスクを十分に考慮した戦略をとるべき」と主張する。たとえば司法制度が十分でない国では、取引先との契約に不備があってそれを訴訟に持ち込んでも、適切な司法判断が下るとは限らない。したがってこのような国では、先進国と比べて「市場取引のコスト」が大きくなる。そうであれば、たとえば地場の取引相手に資本を入れてコントロールしたり、トラブルを避けるために合弁より独資を選ぶ、といった戦略を事前に検討する必要が出てくる。リスクが事前に可視化できれば、こういった戦略オプションも検討しやすくなるだろう。

〈視点3〉リージョナルの強みとグローバルの強みを明確化せよ

次は「事実2」から得られる示唆だ。先ほど述べたように、本当の意味でのグローバル企業すなわち「世界中で通用するFSAを持っている企業」はこの世にほとんどない。大部分の多国籍企業は、依然として売り上げの半分以上を本社のある地域からあげている。すなわち、フランス企業はやはり欧州で強みを発揮しやすく、日本企業はアジアで強みを発揮しやすいのだ。先のラグマンたちは、これを企業の「地域特有の強み(Regional Specific Advantage: RSA)」と呼んでいる。

したがって日本企業にとっては、「自社のアジアで通用する強み(RSA)が、そのまま世界中で通用するFSAとはならない」という認識を持つことが肝要だと、筆者は考えている。RSAとFSAは明確に区別されるべきだ。

たとえば日本の自動車メーカーの強みの1つは、効率的な生産プロセスや開発能力にある。アジアの国々の多くは、日本同様に勤勉で学習意欲が盛んな労働者に恵まれているから、日本の自動車メーカーのこの強みはアジアで発揮しやすいRSAとなる。近接性からくる日本ブランドの強さも、RSAの1つだろう。新興市場なので有力ディーラーも確保しやすいかもしれない。

他方で欧州では、アジアほど勤勉で学習意欲のある労働者に恵まれていないことも多い。また欧州の消費者は民族ブランド信仰も強く、優良ディーラーは現地メーカーに囲い込まれている。すなわち日本がアジアで発揮できるRSA が欧州では通用しないのだ。同じことは他国メーカーにもあてはまる。だからこそフォルクスワーゲン(VW)など欧州メーカーの多くは米国で苦戦しているし、米国メーカーは日本市場に浸透できないのだ。

こう考えると、海外事業を評価する際に「アジアや北米ではこれだけ儲かっているのに、欧州で儲けられないのはおかしい」という視点が、そもそも修正されなければならないことがわかる。満遍なく3地域で成功している企業は、世界中見渡してもほとんどないのだ。この前提を持って、企業戦略や資源配分を考えていくことが重要だと筆者は考えている。

〈視点4〉中途半端なグローバル人材はいらない

最後に、グローバル人材だ。「そもそもグローバル・マネジャー」の役割を果たせる人材は存在しないとして、では企業はどのような人材を育成すべきなのか。実はバートレットたちは先の『HBR』の論文のなかで、その答えを提示している。彼らによると、これからの企業に求められるのは以下の3タイプである。

ビジネス・マネジャー

世界各国の競争環境・競争状況を俯瞰的に把握し、企業全体の商品戦略や、それに伴う資源配分の調整に注力する。

カントリー・マネジャー

特定の1カ国に精通し、その国の事業環境にあわせる戦略に注力する。

ファンクショナル・マネジャー

技術、生産管理、法務など、特定の「機能」に精通し、その分野について世界的に応用できる力を持つ。

グローバル・マネジャーがゼネラリスト的だったのに対して、上記3タイプはそれぞれスペシャリストといえる。ビジネス・マネジャーは戦略と調整のスペシャリスト、カントリー・マネジャーは特定の国のスペシャリスト、ファンクショナル・マネジャーは機能のスペシャリストである。各マネジャーに求められる能力も、キャリアパスも、どの部門・地域に配置するかも、3タイプでまったく異なる。

たとえば韓国サムスンの地域専門家制度は、カントリー・マネジャーを育成する代表例だ。サムスンはこの制度を使って世界各国に従業員を派遣し、その国に精通し、現地語を覚え、現地習慣に熟知した人材を育てている。同社にはすでに世界80カ国の約170都市に5000人の地域専門家、すなわちカントリー・マネジャーとその候補生がいる。日本企業のなかには、「ローテーションでポジションの空いた海外部署に人材を派遣する」といったメリハリのない人材育成をしているところもいまだ目立つ。「グローバル人材」という漠然とした定義を捨ててメリハリのある人材育成をするサムスンの例は、日本企業にも大いに参考になるはずだ。