グローバルを錯覚するな 入山 章栄(早稲田大学ビジネススクール 准教授)

1996年慶應義塾大学経済学部卒業。98年同大学大学院経済学研究科修士課程修了。三菱総合研究所で主に自動車メーカーや国内外政府機関への調査・コンサルティング業務に従事した後、2003年に同社を退社し、ピッツバーグ大学経営大学院博士課程に進学。08年に同大学院よりPh.D.を取得。同年よりニューヨーク州立大学バッファロー校ビジネススクールのアシスタント・プロフェッサーを経て、13年9月より現職。専門は経営戦略論および国際経営論。

「グローバル化」「グローバル企業」「グローバル人材」……。近年、日本のメディアでグローバルという言葉を見かけない日はない。

日本企業の海外進出が加速しているのは事実だ。2013年の日本の対外直接投資額は1350億ドルで過去最高となり、この10年間で3.4倍も拡大している。*1 個別の企業事例でも、昨年ならソフトバンクによる米スプリントの買収、今年5月のサントリーによる米ビーム社の買収など、日本企業の海外での大型買収が目立ってきた。人材面でも、楽天の英語公用語化やユニクロの外国人積極採用が話題となり、武田薬品工業の新社長にフランス人のクリストフ・ウェバー氏が登用されたのも注目されている。

他方で筆者は、この「グローバル」という言葉がひとり歩きする現状を危惧している。そもそもわれわれは何をもってグローバルと言っているのか。その定義もはっきりしないまま、「グローバルな世の中だから」「サントリーだってグローバル化しているのだから」「ユニクロはグローバル人材を育てているのだから」といった理由で、グローバルが皆さんへの強迫観念のようになってはいないだろうか。

実は今、欧米を中心とした海外の経営学では、日本人の持つ「グローバルの常識」を打ち破る知見が続々と得られている。私たちは、グローバルの意味を捉え直し、企業戦略・組織戦略を考え直すべき時期に来ているのだ。まずは、グローバルについてわかってきた事実を紹介しながら、皆さんの誤解を解いていこう

〈事実1〉世界はそれほどグローバル化していない

そもそも、世界経済は今どのくらいグローバル化しているのだろうか。この疑問を理解するのに有用なのが「完全なグローバル化と鎖国のスペクトラム」だ。

図表1を見ていただきたい。そもそも「完全にグローバル」な状態というのは、世界中の国々の経済が一体化することだから、それはまるで「世界が一つの国になった」かのような状況を示す。他方、まったくグローバル化していない状況とは、各国が他国と経済交流を一切行わない、いわゆる鎖国状態のことだ。この「完全なグローバル」と「鎖国」がグローバル化の両極であり、そしてわれわれが知りたいのは、今、世界はこのスペクトラム上のどこにいるか、ということになる。

結論からいえば、現代世界はこのスペクトラム上で、いまだ非常に「鎖国」に近い状態にある。このことを数々の経済データから示したのが、元ハーバード大学ビジネススクール教授のパンカジュ・ゲマワットが2003年に学術誌『Journal of International Business Studies(JIBS)』に発表した論文だ。*2

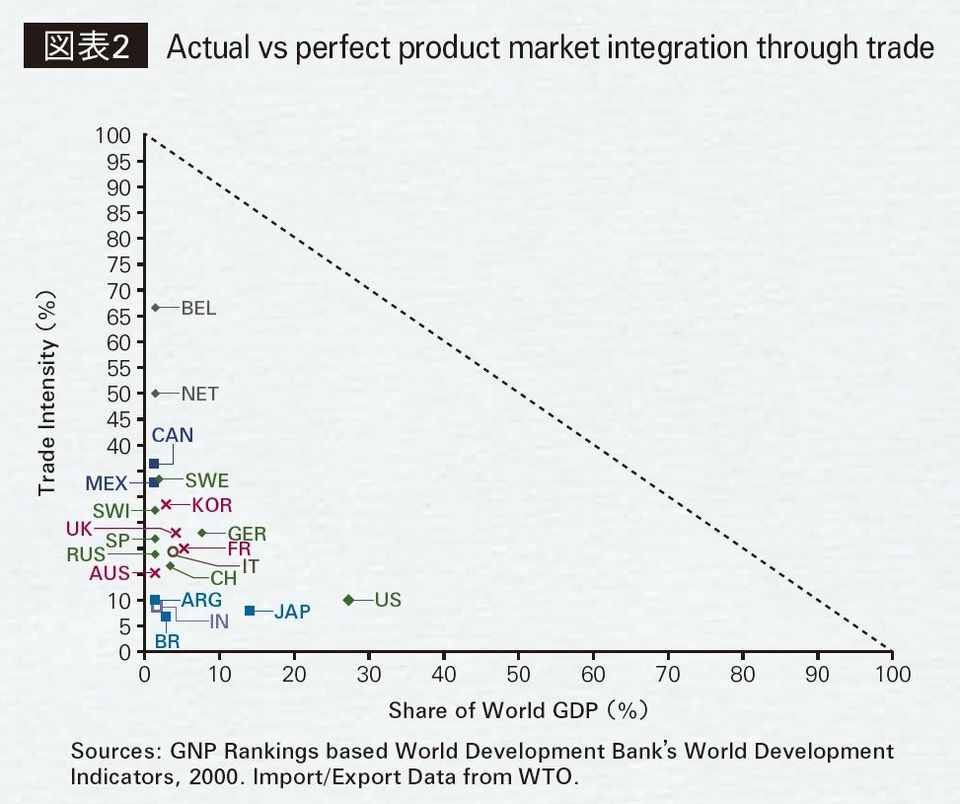

たとえばゲマワットは、「世界が完全に一体化しているなら、理論的には、1つの国は自国の生産力を上回る部分のすべてを輸入するはずだ」と述べた。*3 たとえば2000年のデータでは、米国は世界総生産(GDP)の25%を占めている。逆にいえば、世界総生産の75%は残りの国々が賄っている。もし世界が完全に一体化しているなら、世界中で完全なモノ・サービスの行き来があって分業が行われるのだから、米国は需要の75%は国外から輸入してよいはずなのだ。

ところが、実際にデータを見ると、まったくそうなっていない。図表2を見ていただきたい。今述べたように、「完全なグローバル」が実現した場合の理論的な米国の輸入/GDP比率は75%になるはずだが、現実はわずか15%程度にすぎない。日本の世界GDPに占める比率は12%程度なので理論的な輸入/GDP比率は88%のはずだが、現実はわずか7~8%程度だ。ゲマワットはこのような傍証の数々を持って、「世界はグローバル化しているのではなく、セミ・グローバル化(中途半端なグローバル化)の状態にある」と主張した。

〈事実2〉企業は本当の意味でグローバル化していない

経済のグローバル化が中途半端だとして、では企業の本質的なグローバル化は進んでいるのだろうか。これも答えは「ノー」だ。これを数量的に示したのが、米インディアナ大学のアラン・ラグマン教授とカナダ・カルガリー大学のアレン・ベルヴィク教授が2004年に『JIBS』誌に発表した論文だ。*4

ラグマンたちは、「企業固有の優位性(Firm Specific Advantage: FSA)」という概念に注目する。企業が海外に進出するときは、当然ながら現地で競合他社に勝つための「固有の強み」がなくてはならない。たとえば日本メーカーの多くは、優れた生産・開発プロセスに強みを持つから、それがFSAとなりうる。フランス消費材メーカーのFSAはブランドかもしれない。そしてFSAが十分に強ければ、その企業は世界中どこでも満遍なく自社製品・サービスを売り上げられるはずで、そういう企業が「真のグローバル企業」といえる、というのがラグマンたちの主張だ。

そこでラグマンたちは、世界の主要多国籍企業360社の2001年のデータを精査し、その売り上げ構成を「北米地域」「欧州地域」「アジア太平洋地域」の三極に分けた。そして、「本社のある地域(日本企業ならアジア、フランス企業なら欧州)からの売り上げが全体の半分以下」で、同時に「ほかの2地域(日本企業なら北米と欧州)からの売り上げがそれぞれ2割以上」となっている企業を「本当のグローバル企業」と定義して分析したところ、何とそのような企業は360社中9社しか存在しなかったのだ。逆に320社は売り上げの半分以上を、本社のある地域からあげていた。

ラグマンの分析は2001年のデータを使っているが、おそらくこの状況は現在も変わらない。特に日本企業は中国・ASEAN市場の成長もありアジアへの依存度が高まる一方で、北米・欧州では苦戦していることも多いから、「アジアから半分以下、北米と欧州からそれぞれ2割以上」という売り上げ構成を実現している企業はほとんどないだろう。すなわち、世界中で満遍なく売り上げられるだけのFSAを持つ企業は、そもそもほとんど存在しないのだ。

〈事実3〉グローバル人材は存在しない

最後に、グローバル人材だ。この言葉はおそらくメディアでつくられた造語なので定義が難しいが、「グローバル・マネジャー」についての論説なら経営学者から示されている。ハーバード大学のクリストファー・バートレットとロンドン・ビジネス・スクールのスマントラ・ゴシャールという重鎮2人が、1992年に『Harvard Business Review(HBR)』に発表した実務家向け論文がそれだ。*5

バートレットたちによると、近年の多国籍企業は、(1)世界レベルでのスケールメリットを追求しながら、(2)各国固有の市場・競争環境にも適応し、(3)企業内での知識・情報交換により従業員が相互学習を進める、ことが求められている。したがって、企業内でこの3つの役割を実現する人材が、まさに「グローバル・マネジャー」になる。しかし、現実にこの3つの役割をすべてこなせる人材はほとんどいないだろう。この点をもってバートレットたちは、“There is no such thing as a universal global manager.”(そもそもグローバル・マネジャーのようなものは存在しない)と述べている。

このように、実は「グローバル」を客観的に定義するほど、現実の経済状況・企業・人材はそれにあてはまらないのだ。逆にこの事実を踏まえれば、日本企業の海外戦略への新しい糸口も見えてくる。以下、筆者の私見を織り交ぜながら、経営学の知見をさらに紹介していこう。