調査結果に見る「世代別、営業キャリア観の変化」 20代の約7割が異動や起業を見据えている

「異動・起業」志向が加速

キャリア観の多様化が進む背景

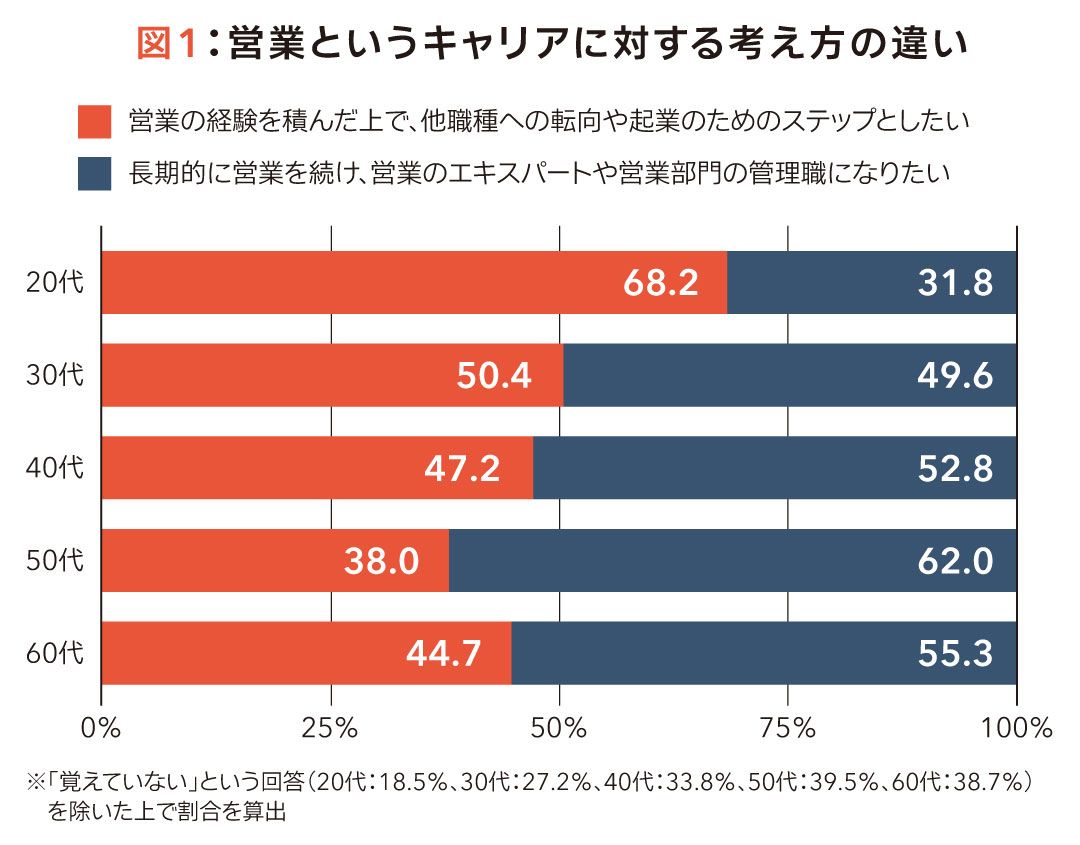

土井 「日本の営業に関する意識・実態調査2025」では、営業パーソンの仕事に対する意識がどのように変化してきたのか深掘りしました。調査結果を総括すると、いちばんのポイントは「キャリア観の多様化」です(図1)。

具体的には、営業職に就いた際に、20代の68.2%が他職種への異動や転職、起業を念頭に置いていたことがわかりました。一方で、30代では49.6%、40代以上では半数以上が「営業のエキスパート・管理職」を目指して営業職に就いていたということが明らかになりました。

20代のキャリア観について特徴が出ましたが、小島さんは、この理由をどう分析していますか?

小島 理由は大きく2つあると考えています。1つ目は、情報量の増加です。SNSや転職支援サービスの普及により、誰でもさまざまな企業や仕事の情報を簡単に得られるようになりました。

他社で働く同世代の様子を知ったり、社外にロールモデルを見つけたりする機会が多いため、より幅広い選択肢を意識する人が増えているのだと思います。

HubSpot Japan セールスチーム ディレクター 小島 裕一郎氏

2つ目は、長期的な視点でのキャリアに対する意識の変化です。営業職は、成果が数字で表れやすい職種です。数字を追求する過程で効率的にスキルを身に付け、キャリアの選択肢を広げようと考える人が増えているのだと思います。

マクロな視点では、ジョブ型雇用の導入や副業の一般化もあり、個人のスキルやキャリアを重視する流れが強まっているのも一因です。

土井 転職が一般化している社会状況も影響しています。昔は転職を重ねることに対して時にネガティブなイメージがありましたが、ここ十数年で様変わりしました。新卒で入社した会社で、定年まで働き続けることは当たり前ではなくなっています。

若い世代を中心に転職への抵抗感が薄れ、自分のキャリア志向に応じて転職を視野に入れ、積極的にキャリアアップや自己実現をしようとする人が増えているのではないでしょうか。

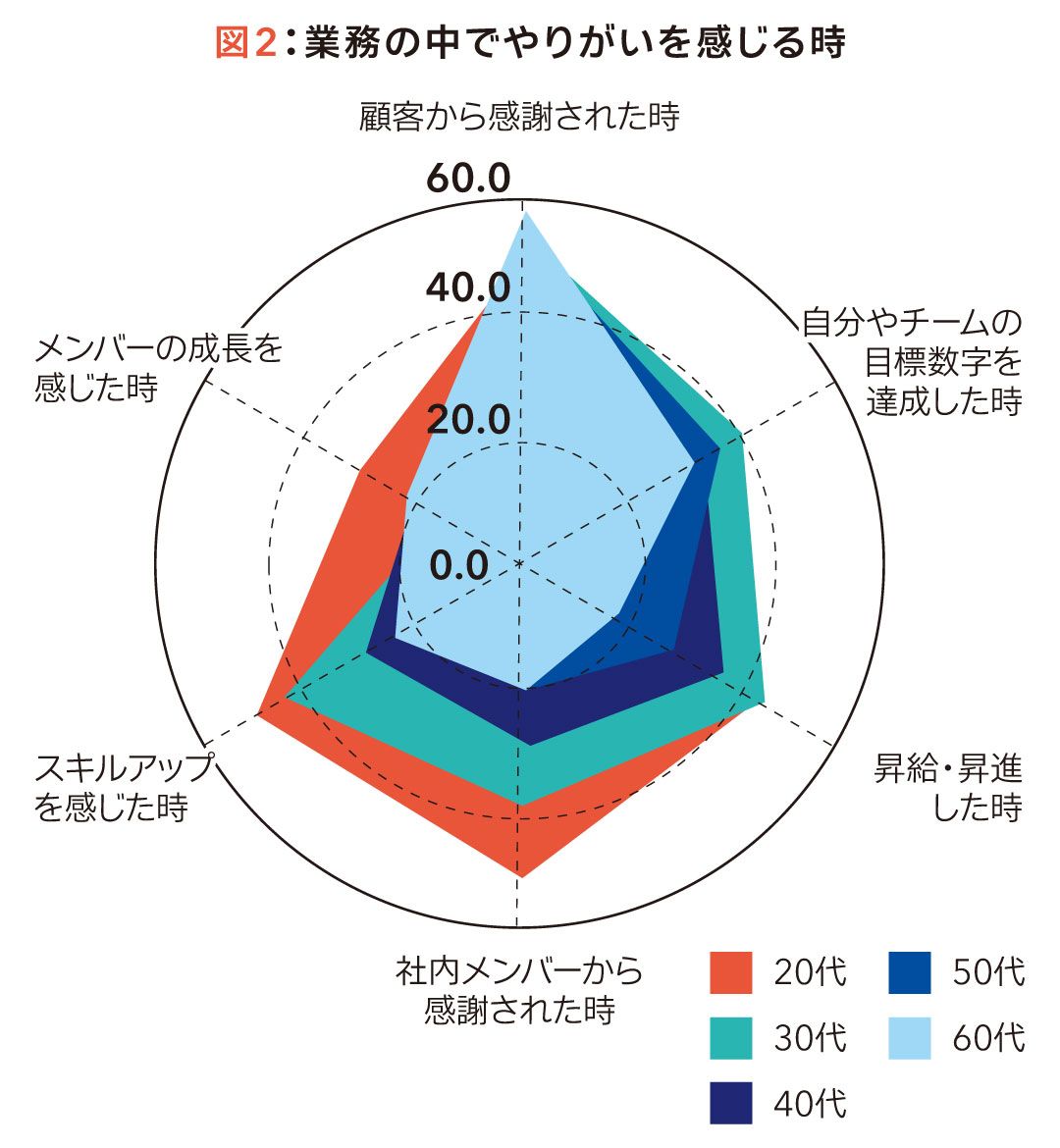

世代が若いほど、より幅広い要素からやりがいを感じている

土井 やりがいに関しては、全世代で共通して「顧客から感謝された時」が最多、全体では52.8%でした(図2)。また、世代が若いほど、より幅広い要素からやりがいを感じる傾向があります。

小島 私自身、若手の頃は「昇進」「給与アップ」「部署でナンバーワンを取る」など、自分自身の成功にベクトルが向いていました。しかし、挫折や転職などを経験する中で、「顧客のために」という視点や課題解決を優先する、いわゆる「利他」へと意識が変化しました。私のように、キャリアの中で価値観が変化することは珍しくないと思います。

何かを売るということは、顧客に自社や自社のサービス、そして自分自身を選んでもらうということです。顧客視点に立つことで、「顧客と一緒に課題解決をしていく」という、よりポジティブな関係性をつくりやすくなると気づきました。

HubSpot Japan マーケティングチーム シニアマネージャー 土井 早春氏

土井 経験値や時の流れに応じて、人の価値観は変わります。それを前提に、企業はなるべく多くのメンバーがやりがいを感じられるよう、環境を整える必要があります。例えば、適切なフィードバックを基にスキルアップのサポートを行うことが一手です。

とくに若いビジネスパーソンにとっては、上司や会社から自分の能力を伸ばしてもらえている、正しく評価されていると感じられる環境が重要です。

単純に組織の都合を個人に押し付けるマネジメントではそれが伝わらず、モチベーションや会社へのエンゲージメントが下がってしまう可能性があるのが難しいところです。

小島 そうですね。さらに感覚的なフィードバックでは納得感を得られず、とくに若手メンバーほど具体的な行動や成果に基づいたコーチングを求めているのを感じます。定量的な情報を基にフィードバックし、客観的な評価を示すことが、社員の納得感や成長につながると思います。的確なフィードバックは、マネージャーからメンバーに向けた「最大のギフト」といえます。

土井 1点、キャリア観が多様化する中でも全世代に共通しているのは、ワーク・ライフ・バランスを重要視していることです。「プライベートとの両立やワーク・ライフ・バランスのため、効率的・柔軟な働き方をしたい」と回答したのは、各世代で8割前後に上りました。個人がワーク・ライフ・バランスを大切にしながらも業務でしっかりと成果を出せるように、会社側と密に連携する体制が必要です。

小島 マネージャーとメンバーの間での合意形成が大事ですね。個々の従業員が目指すワーク・ライフ・バランスの形を把握しつつ、例えば「仕事ではここまでの成果が求められる」「その成果を出すために必要な時間の使い方は?」などのコーチングをしていくのが有効です。それにより、メンバー自身が成果につながる業務スキルを向上でき、本当の意味でのワークとライフのバランスを実現できるようになるのではないでしょうか。

買い手側にも世代間の違いがある

CRMの活用により、感覚だけに頼らない組織運営を実現

土井 売り手側だけでなく、買い手側にも世代間で違いが見られました。具体的には、44歳以下の買い手は、45歳以上の買い手と比較して「幅広い要素を重視しながら購買の意思決定を行う」というものです。

商品・サービス購入時のポイントは、全体では「価格」「コストパフォーマンス」「機能」が上位です。そのうえで44歳以下は「セキュリティーやデータの保護がしっかりしていること」「ブランドへの信頼」など、幅広い項目を重視する傾向がありました(図3)。

背景として、44歳以下のミレニアル世代においては、インターネットを使って情報収集を行う中で判断基準が多様化してきたことがあると考えられます。売り手は、情報提供が偏っていないか、抜けている要素がないか考えながら、複数の情報源にアプローチし、商材を訴求する必要があるでしょう。

小島 売り手が買い手の利益に貢献するためには、顧客のビジネスやニーズを正確に把握、さらに顧客自身も気がついていないような「一歩先のあるべき姿」を提案する必要があります。

それにはCRMを活用して顧客情報を一元管理するのが有効です。営業担当者だけでなく、マネージャーやそのほか多くの関係者のさまざまな視点から顧客の課題を分析し、顧客ごとに適した提案を行うことができます。

土井 売り手側のCRM導入率は緩やかに増加しているものの、24年度の導入率で37.2%と、本調査対象の組織の3分の1程度でしか導入されていません。また、今回生成AIの認知率と活用率も調査したのですが、認知度は85.5%と高い一方、活用率は28.9%とギャップがありました。

近年は、不足している顧客情報が生成AIによって自動で補完されるなど、自然な形でAIが組み込まれたCRMが登場しつつあります。導入によって自然とAIの活用が促進され、営業にとって、より効率的に顧客との関係構築をしやすい環境が整ってきているといえます。

組織づくり、人材育成におけるCRM活用の価値

小島 CRMは単なる顧客情報の記録ツールや、業務効率化のためのDXツールと捉えられがちですが、実は人材育成や組織づくりにも効果があります。

例えば、CRMには日々の営業活動が記録されるので、最終的な売上金額だけでなく、成約に至るまでのプロセスも評価に含められるようになります。自社のトップパフォーマーや業界基準との比較から、具体的な改善策を検討することもできます。

人材育成や評価において、感覚だけに頼らない、より精度の高いマネジメントができるようになる。これこそが、CRMの本質的な価値です。

土井 今回の調査では、総じて、営業職のキャリア観が多様化していることが明らかになりました。経営者やマネージャーは、メンバーに対して一方的に会社の方針を伝え、指示するだけでは通用しません。

かといって、個人の考えや志向に寄りすぎると事業の継続性が損なわれるため、それらを両立させるバランス感覚がカギとなります。

組織のリーダーには、メンバー一人ひとりの希望や志向を聞き取る傾聴力が欠かせません。例えば、タスクの振り方や評価面談でのフィードバックの方法を工夫する姿勢が求められているのではないでしょうか。

小島 私自身もマネジメントの経験を積んできましたが、マネージャーの役割は、個々の成長と組織全体の目標達成をどう両立させるかに尽きると思います。仕事にやりがいを感じられること、それが個人の価値観と合致していることを前提に、「顧客のためになる」ことの重要さは変わりません。

メンバー個人のモチベーションや価値観を把握し、かつ組織の目標と結び付けるためには、CRMなどのツールを通して、データに基づくマネジメントをすることが不可欠だと感じています。キャリア観の多様化も事業環境の変化も激しい現代では、客観的なデータに基づく、より精緻なマネジメントが求められています。