優れた顧客体験に「一貫性」が重要な理由 「買い手が主導権を握る時代」の成長戦略

主導権は売り手から買い手へすでにシフトしている

――企業と顧客の関係性は、今どのように変化しつつあるのでしょうか。

福田 以前は、顧客の購買プロセスで主導権を握っていたのは売り手側でした。顧客が興味関心を持ち、さらに詳しく知ろうとすると企業の営業担当者と話をするしかない。つまり、購買プロセスの大半は、売り手側がコントロールしていたわけです。

パートナー

ジャパン・クラウド・コンサルティング

代表取締役社長

福田 康隆

伊佐 そうした状態が変わってきたのは、ここ10~20年のことでしょうか。

福田 そうですね。インターネット、そしてスマートフォンやSNSが登場して、顧客が入手できる情報量が一気に増えました。結果、顧客は情報収集や比較検討をある程度済ませて、購買先も数社に絞り込んでから企業に接触するようになりました。

先日、私が講師を務めるビジネススクールで「あるカテゴリーのSaaSベンダーを調査して数社に選定を絞り込む」という課題を出したのですが、多くの学生が最初にアクセスしたのは、第三者レビューサイトと動画による製品デモなどの情報でした。

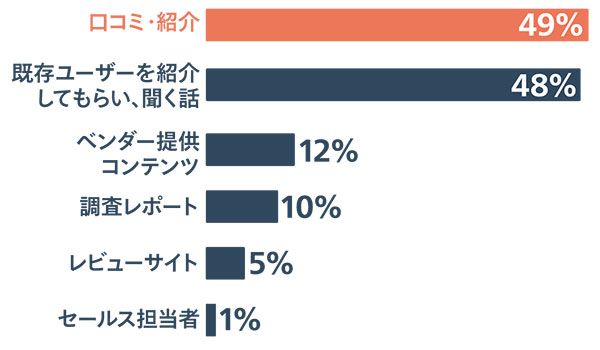

伊佐 買い手が情報にアクセスしやすくなったことで、逆に、売り手が一方的に発信する情報が信頼されづらくなってきましたよね。売り手の「これは便利ですよ」「他社よりいい商品ですよ」というメッセージではなく、口コミやユーザーレビュー、さらに周りの身近な人たちの情報を信頼する。これも、ITやSNSが浸透してきたからこそ生まれた現象でしょう。

――売り手から買い手に、主導権が移ってきたわけですね。

福田 この流れの中で注目されるようになってきたのがデジタルマーケティングだと思います。営業担当者が顧客にアプローチして情報を届ける従来のやり方に対して、2000年代半ばくらいからは逆に「顧客から見つけてもらう」という方向性に変わってきたと思います。HubSpotもまさに、その時期に誕生した1社ではないでしょうか。

共同事業責任者/

シニアマーケティングディレクター

伊佐 裕也

伊佐 まさしくその思想を持って、06年に創業されたのが当社です。創業者のブライアン・ハリガンとダーメッシュ・シャアが、買い手の購買に対する意識や行動が変化しているのに、売り手側がまったく変わっていなかったことに違和感を抱いたことが起業のきっかけでした。

福田 いつの時代も、まずテクノロジーの進化があり、それによって消費者の行動が変化して、最後に企業が遅れて対応する傾向にあります。消費者の変化を受けて企業が変化するまでには、タイムラグがあります。例えばカスタマーサポートを例に取ると、以前はコールセンターに電話で問い合わせるのが一般的でした。しかしある時期を境に、製品に問題が出たときはウェブ検索して解決方法を探す、クレームをSNSに投稿するというように消費者の行動が変わりました。このような変化の時に、素早く適応できる企業とそうでない企業の差は大きく開くと思います。

伊佐 世代の差というよりも、マインドや発想の違いですよね。そういう意味でいうと、HubSpotのユーザーは「環境が変わっているぶん、自分たちも前進しよう」というマインドを持つ方が多いです。初期の頃は、スタートアップなどの小規模な企業が主なユーザーでしたが、やがて中堅・大企業へも広がっていったという実感があります。

売り手と買い手の関係が始まるのは「売ったあと」

――買い手が、購買プロセスの主導権を握る時代。売り手にできることは、あまりないのでしょうか。

福田 現在、売り手と買い手が接する時間は、リアルよりもデジタルのほうが圧倒的に長くなっています。デジタル上の体験がそのまま顧客体験になったといってもいい。確かに買い手は、売り手との接点を持つ前に購買の意思決定を済ませているケースが増えましたが、その意思決定の過程にはデジタルの接点が数多く存在しています。そこでいかに顧客体験をつくるかが重要。できることはたくさんあると思います。

売り手の営業担当者による情報は、信頼されづらくなっている

出典:HubSpot Global Jobs Poll Q2 2016

伊佐 どのような顧客体験をつくるのかによって、ブランドも左右されます。ブランドは、ひたすら広告を打てばつくれるというものではありません。デジタル、リアルを含め、一つひとつの接点で「好感が持てるな」「この会社はいいな」という体験が顧客に生まれ、それらが積み重なってブランドがつくられていきます。今は昔と違い、製品のスペック競争では差別化が難しい時代です。その中で買い手が何を判断材料にするかというと、最後はブランド、つまり「この会社は信頼できるのか」ということでしょう。

福田 顧客体験がブランドをつくるという観点でいうと、購買後の接点も大切です。以前は、営業担当者が契約を結ぶことを「クローズする」「案件を畳む」などと呼んでいたことからわかるように、購買時点で売り手と買い手の関係は完結していました。営業担当者自身は、顧客を長くサポートしたいと考えていても、既存客より新規顧客を優先せざるをえないビジネスモデルが災いしていた。致し方ないことだったと思います。

――サブスクモデルが広まったことも、その変化に影響しているのでしょうか。

福田 まさにそうです。IT業界でオンプレミスからクラウドへのシフトが起きて、サブスクリプションモデルが広がったことは大きな影響を与えました。企業と顧客双方が、関係を長く継続するという共通の目標を持てるようになったんです。以前のように「クロージング」ではなく、契約した後に「オープニング」を迎える関係性に変化しました。

伊佐 実はHubSpotも、かつては「ファネル(漏斗)」で顧客との関係性を捉えていた時期がありました。まるで漏斗を通るように、まず大量の見込み客がいて、それを営業担当がフォローして、最後に少数の顧客が誕生するというモデルです。

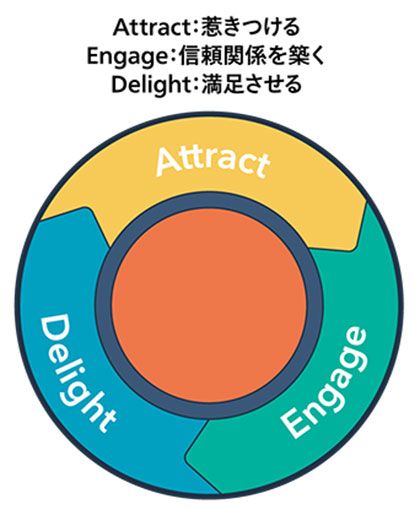

満足した顧客が口コミ等で新たな顧客を惹きつけてくれるため、自社と顧客両方にメリットをもたらすことができる

しかしこの図式には、いま福田さんがおっしゃった、販売後の顧客との関係性が含まれていない。そこで現在は、顧客を中心にマーケティング、セールス、サービスが最高の顧客体験を提供してビジネスを推進していく「フライホイール(はずみ車)」というコンセプトを使っています。

フライホイールは、「Attract(惹きつける)」「Engage(信頼関係を築く)」「Delight(満足させる)」という3つのプロセスを通じて顧客の成功に貢献することで、顧客が自社サービスや製品の推奨者となり、さらなる顧客を引きつける力になってくれる……という循環型のコンセプトです。

従来のファネルでは「『認知』のフェーズは主にマーケティングが担当、『比較・検討』のフェーズは営業が担当」と、フェーズごとに担当チームが分けられていましたが、フライホイールの考え方では顧客と接するすべての部門が上に挙げた3つのプロセスを意識して動くことで、顧客体験の質が向上していくとされています。

顧客のストレスを0にするために必要なのは「一貫性」

――そもそも「優れた顧客体験」とはどのようなものでしょうか。

伊佐 買い手が、製品やサービスの価値を実感するまでにはさまざまなプロセスがあります。製品を認知する段階、情報収集する段階、営業担当者と話す段階、利用開始の段階、その後利用を定着させる段階……。私たちは、BtoBでもBtoCでも、これらすべてのプロセスで「摩擦が起きないこと」が優れた顧客体験の要件の1つだと考えています。

福田 「摩擦が起きないこと」というのはいい表現ですね。優れた顧客体験というと、顧客にすばらしいと思ってもらえる感動的な体験を思い描きがちですが、それだけではないと思います。欲しい情報にストレスなくアクセスできるということも優れた顧客体験です。

逆に画一的な情報、興味のない情報が送りつけてこられるようなマーケティング、サービスの解約方法がなかなか見つからないようなウェブサイトなどは顧客体験を損なう例だと思います。デジタル化が進むにつれて、オンラインでの顧客接点の比重が高まっていますが、コロナ禍でその傾向がさらに進んだと言えるのではないでしょうか。

――摩擦をなくすために、企業は何を意識すればいいでしょうか。

伊佐 顧客との向き合い方について、それぞれの状況で従業員各自が顧客にとって最善の行動ができるよう、判断の拠り所となるビジョンやミッションを組織に浸透させることが大切です。ただ、ビジョンやミッションを定めるだけでは不十分です。

それに加えて、ビジョンやミッションを実現するための具体的な行動指針や価値基準―HubSpotでは企業文化を明文化したものをカルチャーコード、企業として顧客へ向き合う際の行動指針を明文化したものをカスタマーコードと呼んでいます―がないと、絵空事になって一貫性が保てなくなるおそれがあります。

さらに行動指針や価値基準を決めただけでもダメ。リーダーがそれらの指針に基づいた経営判断を行い、組織全体で日々の業務に取り込んで普段から実践し、組織文化になるまで浸透させないといけません。

福田 私もこれまで組織マネジメントをするうえで、価値基準を共有することを大事にしてきました。ビジョン、ミッション、バリューを共有し、それに沿った行動や意思決定をする。一貫性を持つことがすべての基本になると思います。それが土台となって、ITの活用が生きてくるのではないでしょうか。

伊佐 ITは、社内の摩擦をなくすためにも活用したいところです。よく見かけるのは、マーケティングや営業など各部門がそれぞれ異なるツールを使っていて、部門間で顧客情報を共有できていないケースです。社内で必要な情報にすぐアクセスできないことは大きなストレスですし、それが顧客体験を損なうことにもつながっていきます。

福田 先日、あるCIOの方と話をしていた時に、IT部門にとって社員も重要な顧客であるとおっしゃっていました。顧客情報の共有はもちろん、社内の情報共有、コラボレーション、タスク管理などのツールが急速に成長しています。社員同士のコミュニケーションで摩擦がなくなれば、生産性は向上し、結果的に顧客サービスへもよい効果を生み出すのだと思います。その点で社内へのIT投資も積極的に行うべきだと思います。

――企業がITを活用するうえで、具体的にどのような点に気をつけるべきでしょうか?

伊佐 データの活用、分析の仕方が重要です。データを顧客体験に生かすには、データを読み解くリテラシーを持ち、なおかつ「データの先には人がいる」ことを理解している人材が必要です。数字だけを見て何かを読み取れた気になるのではなく、つねに実際の顧客の存在を踏まえてデータを分析することが、大前提になります。

福田 同感です。データ活用というとデータサイエンティストの採用や大量なデータ分析をイメージしがちですが、データはあくまでも、ビジネスの全体像や顧客を知るうえでの手がかりにすぎません。

データ分析から顧客のペルソナを定義したものの、実はそれに該当するような顧客はいないということもありえます。データを重視しつつ、目の前の顧客を大事にするバランス感覚こそが大事なのではないでしょうか。

――最後に、読者にメッセージをお願いします。

福田 先ほど「新しいテクノロジーはまず消費者に広がり、企業は遅れて対応する。そこに溝が生まれる」という話をしました。テクノロジーは進化し続けています。

歴史を振り返るとインターネット、モバイル、クラウドなどここ十数年で何度かの大きな波がありましたが、いつの時代も後戻りすることはありません。それらの転換期に素早く対応できた企業が次の世代の主要なプレーヤーとなることは歴史が証明しています。コロナ禍も「収束すれば2019年の状態に戻る」ことはないと思います。その前提に立ち、先を見据えた顧客体験を考えることが求められると思います。

伊佐 同感です。環境の変化に対応しようとする際にいきなり自社に目を向けるのではなく、「自社の顧客やその行動にはどのような変化が起きているか?」という視点を持ち、それを踏まえた変革のプランを立て、実践することが非常に大切です。

「この世で変わらないのは、変わるということだけだ」という格言がありますが、変化の中で顧客をしっかりと見据え、行動し続ける企業が、ニューノーマルの時代も広く支持されるのではないでしょうか。

#1無理やり関心を引こうとせず、顧客を惹きつける魅力を創造すること。

#2理想の顧客像としてではなく、ひとりの人間として対応すること。

#3自社のためではなく、顧客の成功のために課題を解決すること。

#4顧客情報は顧客の利益のために活用し、自社の利益のために悪用しないこと。

#5顧客からのフィードバックを求め、受け止め、行動に移すこと。

#6素直に非を認めること。

#7顧客自身で解決し成功できるように支援すること。

#8価値や料金は曖昧にせず、簡潔明瞭に伝えること。

#9去るものは無理に引き止めないこと。

#10困難なときでも、正しい行いを心がけること。