読売新聞「デジタルで購読者とつながる」施策の訳 データの分断を乗り越えた、DX施策の全貌

新聞購読者の減少に危機感

デジタルツールを打開の切り札に

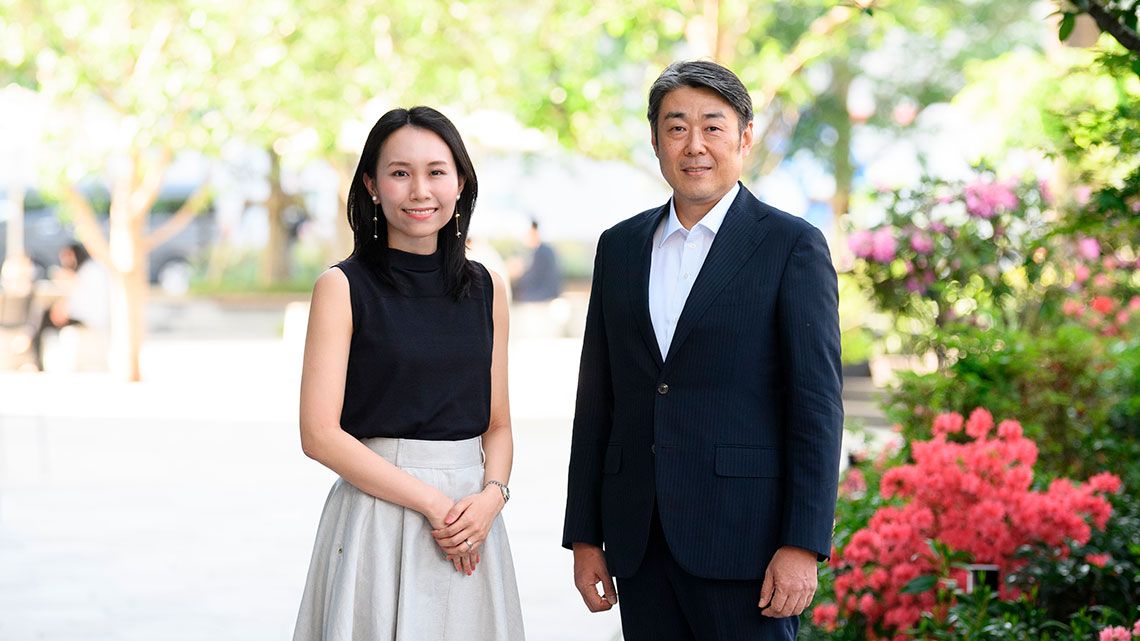

読売新聞を中核に、読売巨人軍やよみうりランドなど多数の事業を手がける読売新聞グループ。言わずと知れた巨大総合メディア集団は、インターネットの浸透によるメディア環境の激変に対応する必要があった。社長直下の組織であるDX推進部の田中史生氏は、その背景をこう説明する。

(旧・デジタルビジネス推進チーム)

田中 史生氏

「紙の新聞は、バランスの取れた紙面作りや良識ある論説など『情報のパッケージ』を提供することで長く広く支持を得てきました。ところが近年、パーソナライズされた情報や、バラバラに配信される刺激的な見出しのニュースをインターネットから無料で手に入れられるようになりました。その結果、新聞の発行部数は急激に減少。このままでは新聞社の取材網が先細りになり、正確・公正な情報を届けることは困難になってしまいます。また、従来は新聞で多種多様な情報に触れてきた読者が自分の興味・関心に沿った話題にしか目を向けなくなることで、社会の分断が激しくなりかねないという危機感も覚えていました」(田中氏)

こうした時代だからこそ、新聞が信頼に値する情報を届けていくべきだ。その思いを起点に、読売新聞グループは「本業の強化」「新たな収益源の獲得」という両輪の戦略を構築。「新聞withデジタル」をスローガンに、長年培ってきた取材力やコンテンツ力を生かし、紙の新聞とデジタルツールの融合に挑戦する方針を掲げた。そしてこの戦略を推進するには、新聞読者を中心とした顧客とのつながりを強化することが不可欠だった。

「デジタルツールを活用して、新聞の『良質な情報のパッケージ』の価値を最大化させるとともに、データ分析を基に顧客体験を向上させることが重要だと考えました」(田中氏)

DXプロジェクトが発足

浮き彫りになったデータ分断の実態

その第一歩として、2020年7月に社長直下の「デジタルビジネス推進チーム」(以下、推進チーム。現・イノベーション本部マーケティングDXグループ)が作られた。最初のミッションは、部局ごとに散在するデータ同士をつなげることだった。

「当社では、編集局や販売局などの部局が、それぞれ独立した会社のように事業を進めていました。システム開発やデータ管理も部局ごとに行っていたため、グループ全体でデータを活用する基盤がありませんでした。同一の顧客の情報が社内で結び付いておらず、かつ運用しやすいマーケティングツールもない状態でした」と、推進チームのリーダーを務めた田中氏は振り返る。

データの収集・利活用にまつわるオペレーションは各部局で固定化されており、一部は効率化が進んでいたものの、はがきで顧客情報を収集している部局も存在し、全社での統一には至っていなかった。推進チームで基盤構築の中心的役割を果たした竹内勇希氏は、こう語る。

(旧・デジタルビジネス推進チーム)

竹内 勇希氏

「例えば、ある局がイベントの参加者を募るときにデジタルを活用しても、そこで得た参加者のデータを社内で共有する基盤がないため、他局ではそのデータを生かせません。グループとして多種多様な事業を展開しているにもかかわらず、総合力を発揮できない状況は、機会損失が非常に大きい。顧客情報の管理・共有に加えて分析まで実現できれば、新たな顧客価値、読者へのメリットを生み出せると考えました」(竹内氏)

HubSpotは、「使いやすさ」と「高度な機能」を両立させた製品とサービスで企業の成長を支援する、クラウド型のCRMプラットフォームを提供している。そのベースにあるのは、顧客を惹きつけ、信頼関係を築き、顧客満足度を高めることで自社も成長していく「インバウンド」の思想。企業の各成長フェーズのニーズに合わせて、機能を柔軟に拡張することが可能で、現在世界120カ国以上で約17万7000社に導入されている。

ツール選定は、使いやすさを最優先

約8割に支持されたHubSpotを採用

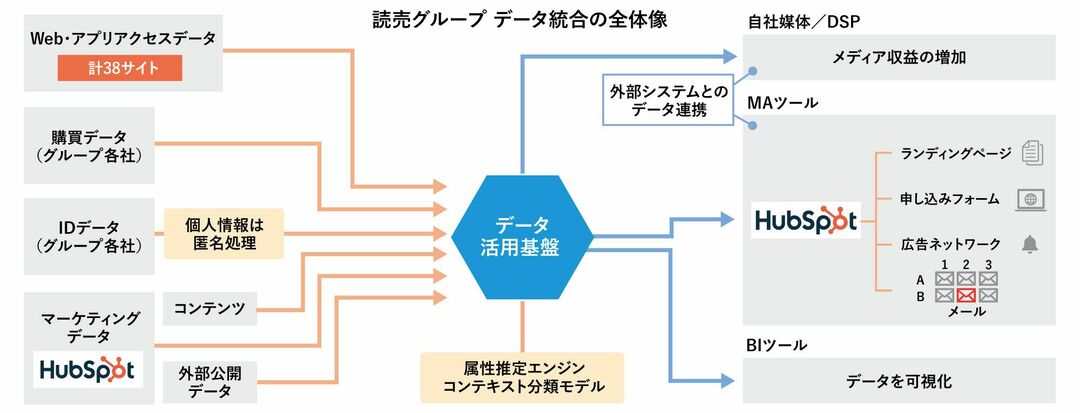

こうした背景から、経営戦略を実現するためには「あらゆるデータを集めて分析・活用できる基盤」と「誰にでも使いやすい、マーケティングを支援するツール」が不可欠だという結論に至った。グループを横断してWebアクセスデータや購買データ、新聞読者を含む「読売ID」のデータを集約するCDP(カスタマーデータプラットフォーム)と、その分析・可視化を行うBI(ビジネスインテリジェンス)ツールを採用。

そしてマーケティング面では、CRMプラットフォームのHubSpotを導入した。メールマーケティングやランディングページなどWebマーケティングに関する機能を多々搭載するHubSpotは、煩雑かつ分断していたマーケティング業務の統合に適したツールだ。CDPとBIツール、HubSpotをシームレスに連携させることで、グループ全体に散在していたデータを一括して管理・分析・活用できる環境が完成した。

こうして出来上がったデータ活用基盤システムは、顧客一人ひとりに向き合い、グループの力を1つにする、という意味を込めて「yomiuri ONE」と名付けられた。中でも顧客接点の最前線を担い、かつ多くの社員が触れることになるマーケティングツールの選定には吟味を重ねた。竹内氏はこう続ける。

「当社はIT企業ではなく、リテラシーも社員によりバラバラ。機能がそろっていても使いこなすのが難しいツールは普及しないと考え、使い勝手を最優先に検討を進めました。ほかのツールとの併用を前提に、システム連携しやすいことも重視しました」(竹内氏)

社内のデジタルビジネス担当者約20名を対象に、合計8製品のデモンストレーションを実施。1次選考を通過した3製品の試用体験を経て、決定したのがHubSpotだった。推進チームの一員としてツール活用の普及を担当する杉崎雄介氏は、HubSpotを選んだ理由について「UI(ユーザーインターフェース)のすばらしさ」を挙げる。

(旧・デジタルビジネス推進チーム)

杉崎 雄介氏

「HubSpotは、ユーザーの画面が直感的に使え、わかりやすいことが特徴。デモ体験者からは『利用の障壁が低い』『機能を示す用語がわかりやすく、デモだけでもある程度慣れることができた』という声が寄せられました。最後のアンケートでは、体験者の約8割がHubSpotを推すという結果に。

HubSpotは外資系のツールながら機能や使い方の説明(言葉遣い)の部分で、ユーザーに寄り添う姿勢への徹底したこだわりを感じました。その強みは、ITツールの操作に慣れた社員が少ない当社にぴったり合致しました」(杉崎氏)

社内への浸透をスムーズにするため、各部署で窓口となる担当者を決め、HubSpotを使って実現したいことについてのヒアリングを実施。すぐに可能なこと、後回しでもいいことなど優先順位づけをしたという。

「部署ごとに異なる課題を抱えていたので、推進チームが各部署の要望を吸収し、順次取り組んでいくことにしました。最初に取りかかったのは、読売新聞オンラインで週2回配信していた会員向けのメールマガジンをHubSpotで配信すること。それまで開封率もわからない状態だったので、労力と成果のバランスが不透明でした。HubSpotを使ったことで、読者の反響を可視化でき、表現力の高いHTMLメール作成が格段に容易になったので、PDCAを回せる施策になりました。

その後、イベント集客メールなどで利用が広がったため、利用する側のニーズに合わせて段階を踏みながら活用することを意識しました。基盤が整った今では、メールへの反応やイベントの来場者を分析して、新たな施策や部署を横断した施策につなげられるようになっています」(杉崎氏)。

導入から約2年が経ち、HubSpotは新聞社だけでなく、読売巨人軍やよみうりランドなど、グループ内の400人以上の社員に活用されるまでに浸透。まだ道半ばではあるが、「各部署の裁量で進めていたマーケティング施策が全体最適化した施策へと変化していることに、手応えを感じています」と竹内氏は力を込める。

分断されていたデータを集積

HubSpotは顧客接点の最前線を担うように

今や読売グループのマーケティング戦略における必需品となったHubSpotは、顧客接点の最前線を担うまでに浸透した。

「例えば、販売局はこれまでチラシで行っていた集客に、HubSpotを活用したメールマーケティングを組み合わせたところ集客効果が向上。広告局はイベントの申し込みフォームに読売IDをひも付けたところ、読売IDの登録者が数千人単位で増えました。各部署の個別の施策を経営戦略につなげられるようになったところが、HubSpot導入による最大の効果だと考えています」(竹内氏)

さらに竹内氏は、HubSpotの顧客対応の姿勢から、自社のサポート体制を向上させるアイデアが得られるという。

「HubSpotを使うことで、顧客に価値を感じてもらえるコミュニケーションを加速できると考えています。実はこの考え方は、HubSpotのカスタマーサポートからヒントを得ています。何か問い合わせるといつも迅速に回答が返ってきて、すぐに問題が解決する。この一連のユーザー体験は、自社でも見習うべきところがあると考えています」(竹内氏)

田中氏も「HubSpotの活用は、会社組織のあり方を見直すきっかけになりました。今後はさらに関連会社と連携を強め、読売グループのサービスの価値を最大化できるシステム構築を進めていきたいと考えています」と期待を寄せる。推進チームは、2023年6月から新設組織の「イノベーション本部」へと移り、新しいスタートを切った。

データとデータをつなぎ、顧客とのつながりを強化することで顧客体験の向上を果たそうとしている読売グループ。「デジタルへの挑戦」が、両輪の戦略である「本業の強化」「新たな収益源の獲得」と連動し、新たな価値を創出している。HubSpotは「便利なデジタルツール」の域を超えて、経営戦略を支える要として大きな役割を担っているようだ。