小学1年生の担任が2学期までに目指したい学級のあり方、保護者との関係性 学力差、生活スタイルの定着など課題は山積

学力差、生活スタイルの定着など課題は山積

小学校に入学して約4カ月、この1学期で子どもたちは大きく成長したことだろう。自分で時計を見て、時間割どおりに行動できるようになった子も多いに違いない。宇野氏によれば、入学時に時計が読める児童は半分程度。残りの半分には一から教えるという。

北海道公立小学校教諭。著書に『あと30分早く帰れる!子育て教師の超効率仕事術』(学陽書房)、『スペシャリスト直伝!小学校高学年担任の指導の極意』『伝え方で180度変わる!未来志向の「ことばがけ」』『宇野弘恵の道徳授業づくり 生き方を考える!心に響く道徳授業』『タイプ別でよくわかる! 高学年女子 困った時の指導法60 』(いずれも明治図書)など多数

(写真は本人提供)

「まずは小学校のシステムに慣れるため、時計の読み方や45分で1科目を勉強することを教えます。さらに休憩時間で次の授業の準備ができるよう指導します。算数で時計を習う前から、日常の中で少しずつ慣れさせていきました」

子どもにとっては、人の話に長時間、静かに耳を傾けるのも初めての経験だっただろう。

「子どもは基本的に話したがりで、状況を考えずにおしゃべりをしてしまいがち。そのため入学時は、先生が教室の前に立ったら話を聞くことを約束してもらいました。発言したいときは手を挙げて指されたら話せること、自分の話を聞いてくれたらうれしいように、友達も話を聞いてもらえたらうれしく思うことを教えるのです」

2学期までの学級の目標として宇野氏が語るのが、これらを「投げ出さずに最後まで取り組ませること」だ。勉強や課題に限らず、前述の「しっかり人の話を聞く」についても、慣れてくるとつい甘えが出てしまうという。夏休み明けは気が緩みがちだが、「怒るのではなく、よくできた時に『お友達を大事にしているね』『心が見えているね』と褒めて価値づけをしてあげると、習慣化につながります」と宇野氏は助言する。

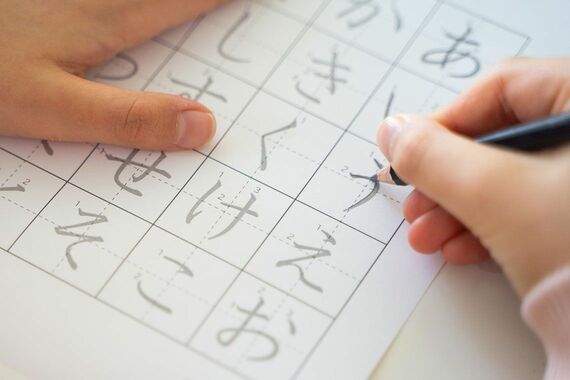

入学当初は、出身の幼稚園・保育園によって学力差があるのも難しい問題だ。すでに小学3年生相当の学力がある子もいれば、ひらがなが読めないところからスタートした子もいる。こうした学力差の開きは時間が経つにつれて小さくはなるようだが、2学期以降も、学習が進んでいる子が退屈しない工夫は必要だ。

(画像:ノンタン / PIXTA)