かまいたち山内健司が明かす「教員の道を選ばなかった本当の理由」 「働きたい企業は1つもなく」独自のキャリア論

「無駄が嫌い」で効率重視、大学は将来の選択肢広げるため

2017年に「キングオブコント」で優勝し、19年には「M-1グランプリ」で準優勝したかまいたち。ネタの緻密さに定評があるが、それはネタ作りを担当する山内さんの性格とも関係しているようだ。例えば大学時代。決して熱心に勉強をしていたわけではなかったが、単位はきっちりと取得している。

「いかに効率よく単位を取るかを考えました。試験の点数を取らないといけない授業はちゃんと勉強しましたけど、出席だけで単位が取れるなら、出欠確認の時間だけ教室に行ったり、誰かに返事してもらったりしていました」

教員免許に加えて司書教諭と学芸員の資格も取得しているが、「必須科目のほかに、これとこれだけ受ければ取れる資格を狙った」結果だという。

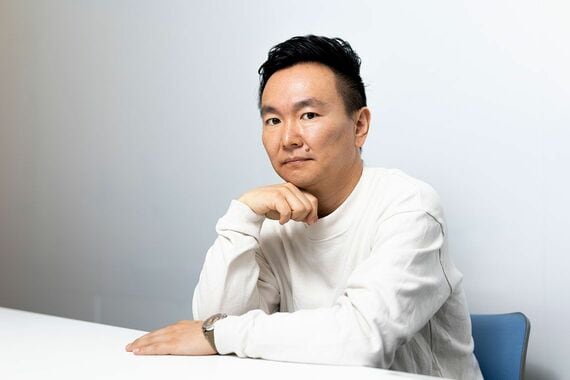

1981年島根県生まれ。奈良教育大学卒業。中学校教諭一種免許状(社会)、高等学校教諭一種免許状(日本史)、司書教諭資格を取得。大学卒業後、NSC吉本総合芸能学院に入学(26期生)。2004年5月に濱家隆一さんとお笑いコンビ「鎌鼬」を結成。のちに「かまいたち」に改名。ボケを担当。17年「キングオブコント」優勝、19年「M-1グランプリ」準優勝。著書に『寝苦しい夜の猫』(扶桑社)。2児の父

「資格を取れば、大学に行かせてもらった親にも『頑張りました』というアピールになるかなと思っていたところはあります」

要領よく立ち回っているように見えるが、やらなければならない場面では骨身を惜しまない。必要な労力を最小限に抑えるため、目的到達の最短ルートをつねに計算しているともいえる。大学受験では、「将来の選択肢を広げるため、より賢いといわれる大学へ」進むため、受験勉強を頑張った。

「高校卒業の時点で進路を考えたとき、芸人も考えなくはなかったんです。でも、僕の出身地の島根は当時、お笑いから離れた土地で、『高校を出てすぐ芸人を目指す』というのはかなりぶっ飛んだ発想でした。それなら、父親が教員だし、家族からも『教員になれば』という声があったので、とりあえず教育大学に行って教員免許を取ろうと思いました」

身近な存在だったこともあり、教員は目的にしやすかったのかもしれない。逆に言えば、そのくらい芸人という進路は現実離れしていたのだろう。それでも、「何かお笑いに触れられるかも」と関西の奈良教育大学を選んだところに、無意識ながら山内さんの芸人への思いがあったようだ。そこに山内さん自身が気づいたのは、大学生活も後半を迎えた頃だった。

「働きたい企業は1つもなかった」説明会ゼロ参加で退路断つ

教育大学や教育学部で学び、教員免許を取得しても、全員が教員になるわけではない。山内さんの周囲も大半が一般企業への就職活動をしていたという。

「僕は就活だけはしたくなかったんです。ここで働きたいと思う企業は1つもありませんでした。でも、もし一般企業に就活をして受かったらあっさり入社してしまう気がして。そうならないよう、周囲が参加していた就職説明会にもいっさい行きませんでした」