「社内の情報共有」が企業の命運を分ける理由 顧客満足を高める肝は、売り手側の体制づくり

BtoBでも加速している「買い手主体の購買」という潮流

購買行動の主導権が、売り手から買い手へ―。BtoCの世界では、すでにこの変化が顕著だ。例えば車を購入する際、消費者はディーラーを回って情報収集をするのが常だった。購買の判断に必要な情報のほとんどは、ディーラーが握っていたからだ。しかし現在、消費者は事前にインターネットで情報を比較したり、口コミサイトやSNSで既存ユーザーのリアルな声を聞いたりすることができる。実際にディーラーの元を訪れる頃には、購買の検討はほぼ終わっていて、後は乗り心地を確かめて最終判断するだけというパターンも当たり前だ。

近年、BtoBの世界でも同様の変化が加速している。HubSpot Japan(以下、HubSpot)の伊田聡輔氏は、今起きている現象についてこう語る。

共同事業責任者/

セールスディレクター

伊田 聡輔

「今年4月に当社が行った調査で、『営業電話がつながらない』『顧客にメールを送っても、返信が来ない』といった、売り手側の悩みが明らかになりました。必ずしも買い手が製品やサービスを購入しなくなったわけではありません。買い手の反応が鈍くなったのは、買い手が自分起点で情報収集をするようになったから。そこに、コロナ禍による在宅勤務の拡大が加わったと考えられます。これまで主にBtoCの市場で起きていた現象が、BtoBにも広がってきていることが読み取れます」

買い手が自ら情報収集をするようになった背景には、インターネットやSNSの普及に加え、「売り手は、自分たちに都合のいい情報だけを一方的に発信しているのではないか」「売り手にとって不利な情報は、隠されているのではないか」という一種の不信感がある。失われた信頼を取り戻すため、企業はどうすればいいのか。

「注目していただきたいのは、『インバウンド』の思想です」と、同社の伊佐裕也氏は解説する。「インバウンドというと訪日観光客向けビジネスを想起される方が多いかもしれませんが、当社は2006年の創業時に、売り手が顧客に自分の伝えたい情報を一方的に伝えるのではなく、買い手の課題解決に役立つ情報を用意して相手から『見つけてもらう』ようなマーケティングを『インバウンドマーケティング』と定義しました。

大切なのは、この考え方をマーケティングで終わらせず、営業やカスタマーサービスなどの後続プロセスへつなげていくこと。興味を持ってくれた顧客が何に困っているのか、何を知りたいと思っているのかを見極めて、解決策を提案するという発想です。そして製品やサービスを正しく理解したうえで使ってもらえれば、自然といい関係性を築くことができ、最終的に満足していただけるでしょう。電話営業を100回やって、1回成立すればよかった時代とはまったく違う状況です。一連の顧客体験において、買い手を主体として継続的に関係を築いていく考え方が必要になります」

「摩擦のない顧客体験」を阻んだのは分散化したシステムだった

企業が顧客の課題解決に貢献しようとする際に、カギとなるのが「魅力的なコンテンツの提供」だ。では、魅力的なコンテンツとは具体的にどういうものか。伊佐氏は「顧客が抱えている課題に対して、本質的に価値のあるインサイトを提供しているかが重要」と力説する。

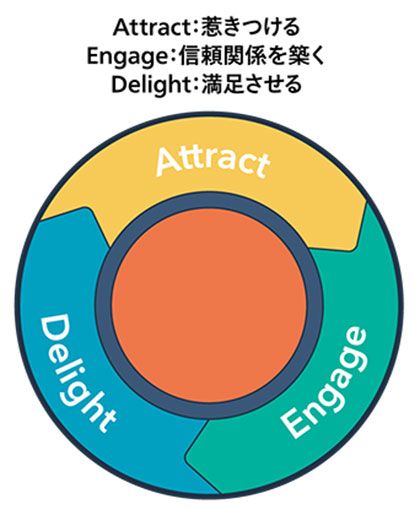

満足した顧客が口コミ等で新たな顧客を惹きつけてくれるため、自社と顧客両方にメリットをもたらすことができる

「ヒントは社内に眠っています。例えば、営業担当はよく顧客から受ける質問を知っているだろうし、カスタマーサポートは顧客が実際に使用したときの感想を耳にしているはず。そうした生の情報に耳を傾ければ、顧客にとって魅力のあるブログやホワイトペーパーをつくることは難しくないと思います」(伊佐氏)

むしろ難しいのは、そのコンテンツを具体的に誰に、いつ、どのような方法で届けるべきなのか判断する根拠となるよう、社内に散らばっている顧客情報を一元管理することだ。実はHubSpot自体も、かつては顧客の困り事に関する情報が社内で分散しており、部署間に摩擦が起きていた。伊田氏は2013年ごろの状況を振り返る。

共同事業責任者/

シニアマーケティングディレクター

伊佐 裕也

「当社は、マーケティング分野のソフトウェアを提供する会社。もちろん社内でも、マーケティング活動には自社商品を使っていました。ただ、マーケティング活動で顕在化した見込み客のニーズを案件化して営業活動を管理するシステム、そして成約後に顧客満足度を最大化するカスタマーサービスには、それぞれ別のツールを使っていました。

結果、部門を超えて顧客の情報を共有することにどうしても手間取る場面がありました。例えば営業担当が、自分の担当する顧客の満足度を確認したければ、営業のシステムを閉じてカスタマーサポートのシステムに入り直す必要があり、煩雑でした。一方でマーケティング部門は、自分たちが発信した内容が最終的に顧客の課題解決につながったのかどうかが、あまり見えていませんでした。これでは、自社商品のどこがどう顧客に響いたのか、そしてどんな部分が顧客満足度につながったのかなかなかクリアにならず、お客様から見た自社製品の『購買体験』を改善することができません」(伊田氏)

自社製品を使って社内の顧客情報を一元化

身をもってその効果を証明

こうした問題を解決するため、HubSpotは2014年に顧客管理システム「HubSpot CRM」を発表。自社でも、既存システムからこの新システムへ移行するために必要な機能開発や、組織内オペレーションの徹底的な改革を行った。顧客の情報を一元的に管理できるようになったことで、買い手中心のマーケティング、営業、カスタマーサービスといった一連の活動が、よりスムーズになったという。

「営業担当は、営業の前後のプロセスで発生した情報を、意識せずともリアルタイムで入手できるようになりました」(伊田氏)、「マーケティング担当者と営業担当者が単一プラットフォームで情報を確認し、顧客からいただいたフィードバックをマーケティング施策に反映させていった結果、ある施策ではコンバージョン率が従来の5倍以上になりました」(伊佐氏)と、確かな手応えを感じている。

自社でのシステム移行と運用体制変更の間に、同社は従業員数1000人から4000人近い規模に成長した。2006年にマーケティングツールベンダーとして創業した当時のHubSpotのユーザーは、中小企業がメイン。大企業での利用には適さないという先入観が当初はあったが、「顧客企業が成長した結果、HubSpotで管理しきれなくなってしまったら元も子もありません。HubSpotは一連の開発によって、数千人規模のグローバル企業でも対応できるマーケティング、営業、カスタマーサービスのCRMプラットフォームになりました。私たちが成長し続け、そしてどこよりもHubSpotを使いこなすことで、これを証明していきたいですね」(伊田氏)と意気込む。

ツールの活用により「優れた顧客体験」をつくり出せることは確かだが、伊佐氏は「ツールさえ導入すればうまくいくと、安易に考えてはダメ」と注意を促す。

「当社では、マーケティング、営業、カスタマーサポートのリーダーが週に1回集まって、90分間お互いの顧客対面活動について話す、『フライホイール・ミーティング』という会議を行っています。フライホイールとは、顧客を中心に、マーケティング、営業、カスタマーサポートが連携して顧客に価値を提供し、顧客と自社双方のビジネスが成長するサイクルを回していくモデルのこと。顧客対面業務を行う部門のマネジメント層がひざを突き合わせて話し合うからこそ、顧客から見て一貫性のある体験を生み出すことが可能になります」(伊佐氏)

企業の価値基準を掲げ「一貫性」を持つことが、優れた顧客体験への第一歩

優れた顧客体験を提供するためには、マネジメント体制の整備や適切なシステム導入はもちろんのこと、ビジョンやミッションの浸透、それを実現するための価値基準の確認も欠かせない。ビジョンやミッションを紙に書くのはたやすいが、いざ組織に浸透させるためには、まず経営陣がそれらを体現しなければならない。

「とくにBtoBの世界はロジックが先立つと思われがちですが、理屈だけでは動かない部分も多々あります。顧客に選んでもらうには、『この会社と一緒に仕事をしたい、何かを成し遂げたい』と感じていただくことが必須。そしてその感覚のもとになるのは、企業のビジョンやミッション、価値基準です。企業が掲げているビジョンと、実際にやっていることが一致しているとわかったとき、顧客は企業に共感したり、企業が発信する情報に信頼を寄せたりするんです」と伊佐氏は力強く語る。

「コロナ禍で製品が売れなくなったという声をよく聞きます。ただしそれは、買い手の新しい状況に合わせたマーケティングや営業活動ができていないだけというケースも少なくありません。既存のやり方を見直す機会と捉え、顧客視点で、本当に最適な営業活動ができているか、改めて考えてみる機会にするのはいかがでしょうか」(伊田氏)

顧客から選ばれる企業になるため、取り組まなくてはいけない課題は山積している。顧客に向けてつくるコンテンツも、それらの届け方も、現状のものが本当に最適なのか。コロナ禍はこれらを振り返るいいチャンスと考えて、「摩擦のない顧客体験」をつくる第一歩を踏み出したい。ニューノーマルでの生き残りは、そこにかかっているともいえる。