オンラインか対面か、新たな選択迫られる大学 学生も教員も支持するオンライン講義の実態

調査でわかった学生のオンライン講義の評価

対面講義を希望する学生よりも、オンライン講義を希望する学生のほうが多い──。

こんな調査結果が発表されたのは、今年の10月のこと。東洋大学現代社会総合研究所 ICT教育研究プロジェクトが行った「コロナ禍対応のオンライン講義に関する学生意識調査」の結果である。

東洋大学経済学部の松原聡教授を中心に行われたこの調査。その目的は2つある。1つはオンライン講義に対する学生の評価を分析すること。もう1つは、コロナ禍の対応として始まったオンライン講義の経験が今後どう生かされるかを探るというものだ。

この調査に協力したのは、全国の中堅大学15大学の文系学生1426人。対面講義とオンライン講義の比較ができるよう、対面講義の経験のない1年生を除外して2〜4年生を対象にアンケートを行った。

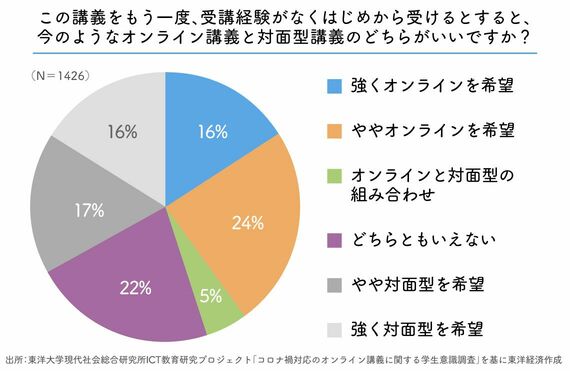

注目したいのは、「この講義をもう一度、受講経験がなくはじめから受けるとすると、今のようなオンライン講義と対面型講義のどちらがいいですか?」という質問だ。その回答では、「強くオンラインを希望」16%と「ややオンラインを希望」24%を合わせたオンライン希望者は40%となり、「強く対面型を希望」16%と「やや対面型を希望」17%を合わせた対面型希望者の33%より多かったのだ。

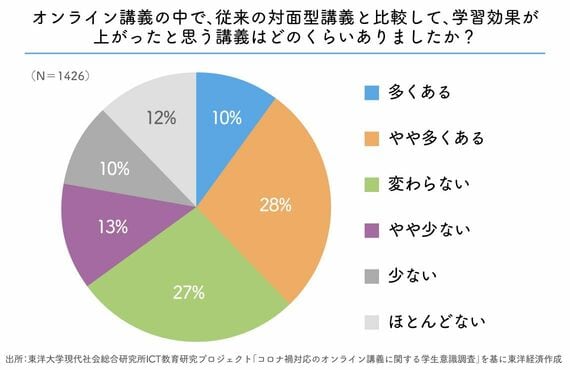

また、「オンライン講義の中で、従来の対面型講義と比較して、学習効果が上がったと思う講義はどのくらいありましたか?」という問いでも、オンライン講義に軍配が上がった。「多くある」10%と「やや多くある」28%を合わせた「多くある派」は38%で、「やや少ない」13%と「少ない」10%、「ほとんどない」12%を合わせた「少ない派」の35%を上回ったのだ。この調査では、教員向けにもアンケートを行っているが、オンラインを希望が50%、対面を希望が25%と、オンラインが対面を大きく上回った。

オンラインによって減る負担と、増える負担

では、学生たちはオンライン講義のどんな点に魅力を感じているのだろうか。オンライン講義のよい点として最も多かったのが「通学時間がかからない」82%というもの。オンラインによって通学時間の負担減となったといえる。

2番目に多かったのが「自分のペースで学習できる」68%という点だ。大人数の対面型講義の場合、一人ひとりの理解度を確認するのは難しい。そのため、理解できていない学生がいても講義は進んでいく。一方、録画動画を視聴するタイプのオンライン講義なら、わからなくなったところまで戻って動画を確認したり、わかるまで繰り返し見ることができる。

上記の2つの回答に続くのが「自宅で学習できる」66%、「教室移動がない」61%だ。ほかにも「私語がない」34%、「復習が何度もできる」34%などがよい点として挙げられている。こうしたオンライン講義のよい点として挙げられたものは、対面型講義への課題にもつながると調査チームは見ている。

とはいえ、オンライン講義にも課題はある。教員とのコミュニケーションについて、57%の学生が「減った」と回答しており、オンライン講義でいかに学生とのコミュニケーションを取るかという課題が明確になった。