長野県が全国初「フリースクール認証制度」、こだわった当事者性と納得解 学校の魅力化→学習環境の魅力化で不登校支援

不登校が増える中、長野県が抱えていた課題とは?

2022年度の小中学校の不登校児童生徒は29万9048人と過去最高となる中、多様な教育機会の1つとして注目されているのがフリースクールの存在だ。

こうした中、「信州型フリースクール認証制度」が2024年4月からスタートした。フリースクールに関する支援事業や連携推進事業を行う都道府県はほかにもあるが、認証制度は全国初となる。反響は大きく、北海道から九州・沖縄県まで、さまざまな自治体やフリースクール支援者、居場所運営者、研究者などから問い合わせが相次いでいるという。

長野県も全国的な傾向と同様、2022年度の不登校の小中学生は5735人(前年度4707人)と、過去最多を記録。年々不登校が増え続け、課題が浮き彫りになってきていた。

信州型フリースクール認証制度検討会議の座長を務めた信州大学准教授の荒井英治郎氏は、次のように話す。

「長野県には77の市町村がありますが、長野市など交通の便が比較的よく多様な学びの場にアクセスしやすい地域がある一方、オルタナティブな学びの選択肢がまったくない地域もあります。そもそもフリースクールの会費は平均月3万3000円かかる(文科省調査)ため保護者の負担は大きく、家庭の経済状況が苦しいと、より教育機会にアクセスしにくい。教育機関と学校外の学ぶ場のネットワーク化を図らなければ、フェアな教育機会を保障できません。引きこもりの問題にもつながるので、もはや社会課題。阿部守一県知事も、タウンミーティングでさまざまな教育に関する困り感を聞き、危機感を持ったのだと思います」

そうした県が抱える課題を受け、多様な学びの場を確保するため、運営の収入源が安定しないフリースクールを支援する認証制度が作られたというわけだ。

「子どもを真ん中」に考えた認証基準

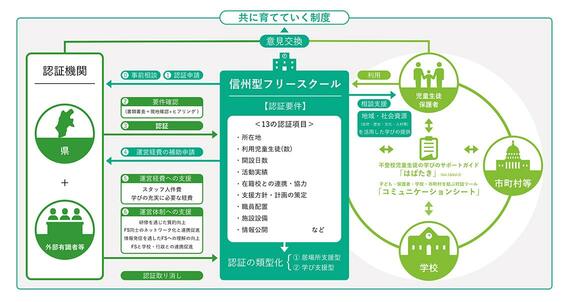

具体的には、一定の基準を満たしたフリースクールなどの民間施設を県が認証し、職員の人件費や必要経費を補助するだけでなく、研修や情報発信、連携促進といった支援も順次行っていく。

(画像:荒井英治郎氏 作成・提供)

フリースクールの運営者は、活動の特徴に基づき「居場所支援型」と「学び支援型」のどちらかを選んで申請。書類審査や現地調査を経て認証が下りると、認証は3年間有効となる。

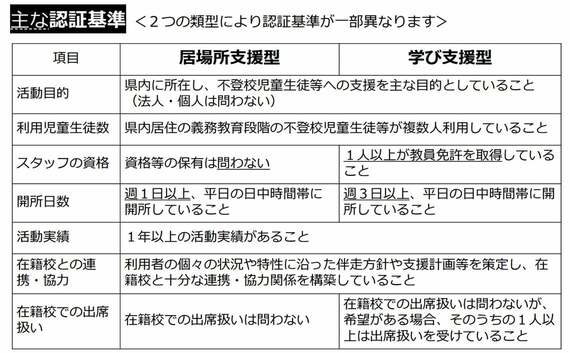

申請者が法人か個人かは問わないが、認証基準は13項目ある。いずれも「子どもを真ん中に考えた時にどういう場所であるべきか」という考えの下、設定されたという。以下は主な認証基準をまとめたものだが、「居場所支援型」と「学び支援型」という類型によっても一部基準を変えている。

(画像:長野県「信州型フリースクール認証制度リーフレット」より抜粋)