なぜ「非認知能力」が注目されるようになったのか

皆さんは「非認知能力」と聞いて、どんな能力を思い浮かべるだろうか。

文字どおり捉えれば、その対義語である認知能力は数値化できる、評価測定できる力であり、読み・書き・計算などの学力やIQを指す。一方、非認知能力は数値では表せない、評価測定できない、忍耐力や自制心、協調性、コミュニケーション力などを指す。

教育の世界では、認知能力のことを「見える学力」であるとみなし、非認知能力は「見えない学力」であると表現することも多い。非認知能力の育成について研究する岡山大学教育推進機構准教授の中山芳一氏は、次のように話す。

「非認知能力は“社会情動的スキル”とも言われることがあり、学術的には個人の内面や他者と関わるうえで必要な社会的スキルと、自分の感情面をコントロールするうえで必要な情緒的スキルを併せ持つ能力になります。この非認知能力は、その人が生まれながらに持っている先天的なものではなく、後天的な『能力』であるため変容可能で、自分自身で伸ばすこともできます」

岡山大学教育推進機構准教授

岡山県岡山市生まれ。岡山大学教育学部卒業後、9年にわたり学童保育指導員として経験を積み、研究の道へ。専門は教育方法学。2010年から岡山大学全学キャリア教育や正課外教育の主担当教員を務め、2017年より現職。著書に『学力テストで測れない非認知能力が子どもを伸ばす』『家庭、学校、職場で生かせる!自分と相手の非認知能力を伸ばすコツ』(ともに東京書籍)、『教師のための「非認知能力」の育て方』(明治図書)などがある

(写真:本人提供)

こうした非認知能力が、なぜ教育現場で重視されるようになったのだろうか。

1つには、AIが進化したことが挙げられる。AIは情報処理能力に長け、人間を超える認知能力を有している。さまざまな仕事がAIに取って代わられ、AIを活用することが日常になった今、AIにはない人間ならではの非認知能力が注目されるようになっているのだ。また現在のように変化が激しく、予測不可能なVUCA時代を生き抜くには、非認知能力が必要とされる。

そうした社会変化を反映し、2017年改訂の学習指導要領でも、これからの時代に求められる資質・能力として非認知能力が盛り込まれた。それが「知識及び技能」(認知能力)、「思考力、判断力、表現力等」(認知能力・非認知能力)、「学びに向かう力・人間性等」(非認知能力)という3つの柱に整理され、学校現場でも注目されるようになっている。

「私たちは、非認知能力を自制心や忍耐力のような『自分と向き合う力』、意欲や向上心のような『自分を高める力』、共感性や協調性のような『他者とつながる力』の3つのグループに分けています。しかし、その能力は客観的な点数で評価することができません。例えば、忍耐力がある人はストレスをためてしまう、自信のある人は過信につながりやすい、協調性がある人は自分の主張を控えがちになるといったプラスとマイナスの両面を持っています。つまり、非認知能力は伸ばせば伸ばすほどいいというものではなく、状況によって、使いこなせるようになることも大事になってくるのです」

自分と向き合う力:自制心、忍耐力、回復力(レジリエンス)など

自分を高める力:意欲・向上心、自信・自尊感情、楽観性など

他者とつながる力:共感性、協調性・社交性、コミュニケーション能力など

認知能力と非認知能力を支える土台「自己肯定感」

今、学校現場で課題となっているのは、子どもたちの非認知能力のうち、とくに「意欲」「向上心」「自信」が低くなっていることだという。

「認知能力を家の内装や外装とするなら、非認知能力はそれを支える柱や筋交い、さらにこれらを支える土台となるのが自己肯定感(とくに自己受容感)です。この自己肯定感を育むには、どれだけ無条件で受け入れられてきたかが必要となります。とくに乳幼児期に欠かせないと言えるでしょう。自分という存在が無条件で受け入れられてきた子どもは、他人も受け入れることもでき、他人と自分を比較したときでも自己否定をしなくなります。つまり、乳幼児期にどれだけ受け入れられてきたかが問題となってくるのです」

日本の子どもの自己肯定感は、OECDや日本財団の調査でも諸外国と比較して低いことが明らかになっている。また競争にさらされやすい日本の教育環境や、情報の氾濫による子育ての複雑化などで、親も自信が持ちにくい状況にあり、子どもを追い込んでしまっている可能性もある。

では、この非認知能力は、いつごろまで伸ばすことができるのか。乳幼児期を過ぎても、小・中学生や高校生になっても伸ばせるものなのだろうか。

「思考や感情、意識を司る脳の前頭前野が構成される0~4歳が大事な時期ですが、そのあとは10~18歳でとくに変容しやすくなるとされています。当然ながら伸び盛りの時期にさまざまなよい刺激を与えることが必要です。この時期を過ぎると脳は基本的に出来上がってしまいますが、18歳以降でも非認知能力を伸ばすことは可能です。むしろ忍耐力や協調性といったものは、大人になったほうが伸びやすいともいわれています」

だが、例えば親が子どもに忍耐力をつけさせたい、向上心を持ってほしいと思っても簡単に変えることはできない。非認知能力は、性格や価値観、感情など自分の内面に関わる力のため、自分の意識によって変わりやすい、つまり自ら伸ばしていく力だからだ。逆に、大人になっても非認知能力を伸ばせるのは、意識して自分を変えることができるからである。

そのため、問題を解くなどの訓練をすれば伸びる認知能力とは異なり、外部から介入がしにくいのが難しいところだ。では、本人以外の大人は、子どもの非認知能力を伸ばすためにいったい何ができるのだろうか。

「親や学校の先生は、本人が伸ばしたい、必要だと意識するようになるための『意識づけをする』というサポートができます。非認知能力を伸ばすきっかけを与えることが大事になってくるのです。それが誉め言葉であったり、何らかの気づきが得られるような機会を提供することだったりになります。こうした働きかけによって、子どもは非認知能力を自ら伸ばせるようになることが期待できるでしょう」

非認知能力を伸ばすには、どのような「働きかけ」が必要か

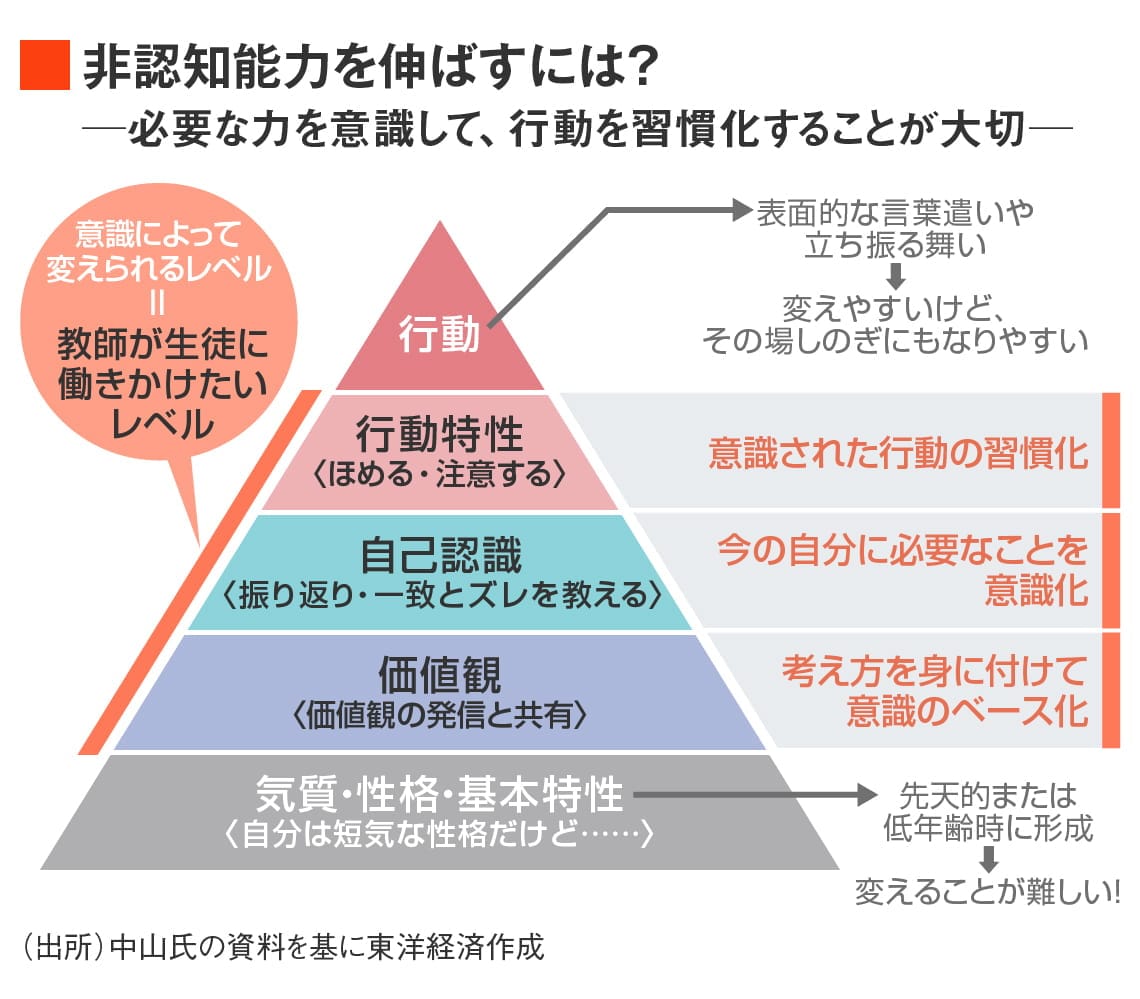

実際、どのような働きかけを行ったらいいのか。その参考になるのが「非認知能力のピラミッド」で、その中でも意識によって変えられる「価値観」「自己認識」「行動特性」に働きかけることだという。

ピラミッドの一番下にある「気質・性格・基本特性」は、先天的なもので変えることはできない。一方、ピラミッドの一番上の「行動」は、変えやすいけれども、その場しのぎになりやすい。「こうやりなさい」「ああしなさい」と、つい大人は一つひとつの「行動」に対して注意をしてしまうことが多いが、これは逆に自分で考えて行動ができなくなってしまうなど教育的効果が薄いという。

「自分の考えや行動のベースとなるのが価値観です。何を大事に生きていくのか、選択するのか。こうした価値観は自分で勝手につくることができませんから、ぜひ親は子どもに自分の価値観を伝えてほしいものです。また、この価値観と実際の行動のズレを生まないために必要なのが自己認識になります。自己認識はメタ認知と言い換えることもできますが、自分のことをどれだけ客観的に見ることができるのかも重要です。自己認識に基づけば、今の自分に必要な行動を意識できます。そして、その行動を習慣化した行動特性(=コンピテンシー)を身に付けられれば、それがその人の『当たり前』へ変えていけるでしょう。だからこそ、まず親は『大切にしていきたい価値観』を伝え、子どもにその価値観と行動がズレていれば改善点を教え、よい行動は習慣にできるように褒めてあげたいものです」

一方、学校現場で先生たちができることとは何だろうか。こちらも同じく価値観、自己認識、行動特性に働きかけることが重要となるが、学校の先生は1人で1クラス、約30人の児童生徒を相手にしなければならない。だが、中山氏は「30人いたら30人に対して働きかけられるプロの教師であってほしい」と話す。

「学校には多くの行事があり、さまざまな教育活動を通じて先生たちは仕掛けることができます。例えば、体育祭のときにクラスの団結や協力を経験できれば、仲間と支え合うことの大切さに子どもたちは気づくことができます。〇〇な経験によって、子どもたちは□□□の大切さに気づけるのではないか。そうやって意図的に仕掛けていけるのが教師なのです。これは授業でも同じことがいえます」

現在、こうした非認知能力を伸ばす研修を行う学校や自治体も増えている。中山氏は岡山県内をはじめ大阪府や京都府など、非認知能力育成のための研修の講師として全国を飛び回っている。そんな中山氏は、どこの学校も昔から非認知能力を大事にしているところばかりだと話す。

「学校目標で学力向上を掲げている学校はほとんどありません。誠実、質実剛健、豊かにたくましく……など非認知能力を掲げています。まずは今ある学校目標を行動指標に落とし込むこと。その達成に必要な非認知能力を挙げて、先生だけでなく子どもたちとも共有してみてはいかがでしょうか。もはや個人の先生の頑張りで学校を支えていく時代ではありません。チーム学校として学習指導要領の実現に取り組むことが大切です」

(文・國貞文隆、編集部 細川めぐみ、注記のない写真:msv / PIXTA)