教員が押さえておきたい「メタバースの活用」、東大VRセンターに聞いてみた 議論や雑談のほか、疑似体験の活用がカギ?

そもそも「メタバース」とは?東大での研究や活用の現在地

メタバースとは、米国のSF作家であるニール・スティーヴンスンが1992年に発表した小説『スノウ・クラッシュ』の中で初めて使われた言葉で、メタ(超越)とユニバース(宇宙)を合わせた造語が由来とされる。その後、技術進展の中で「セカンドライフ」などさまざまな仮想空間サービスが登場し、メタバースは仮想空間の総称として普及。さらに昨年度、米フェイスブックが社名を「Meta(メタ)」に変更してメタバースを事業の柱に据えたことで、改めて世界的に大きく注目を集めるようになった。

このメタバースを研究分野としているのが東京大学大学院情報理工学系研究科・同大VRセンター准教授の雨宮智浩氏だ。

東京大学大学院情報理工学系研究科 兼 同大バーチャルリアリティ教育研究センター 准教授

1979年山梨県生まれ。東京大学工学部卒業。同大学大学院修士課程を経てNTTコミュニケーション科学基礎研究所研究員。2019年より現職。専門は人間の錯覚を利用した情報提示技術の研究開発。総務省「Web3時代に向けたメタバース等の利活用に関する研究会」構成員。日本バーチャルリアリティ学会理事、ヒューマンインタフェース学会理事などを歴任

雨宮研究室では、メタバース分野、バーチャルリアリティ(以下、VR)分野、ヒューマン・コンピューター・インタラクション分野、認知心理学分野、人間能力拡張分野を横断した研究に取り組んでいる。

「安価なVR機器が急速に普及し始めた2016年がVR元年といわれています。錯覚などのVRを専門とする私もコロナ禍の頃からメタバースの研究に本格的に関わるようになりましたが、ここまで注目を浴びるようになるとは正直思いませんでした」と、雨宮氏は振り返る。

18年に開設されたVRセンターは、学内のVR関連の研究室をつなぎ社会展開する組織としてつくられ、これまで企業や他大学、自治体と連携しながら、VRを教育や職業訓練に生かす研究を行ってきた。

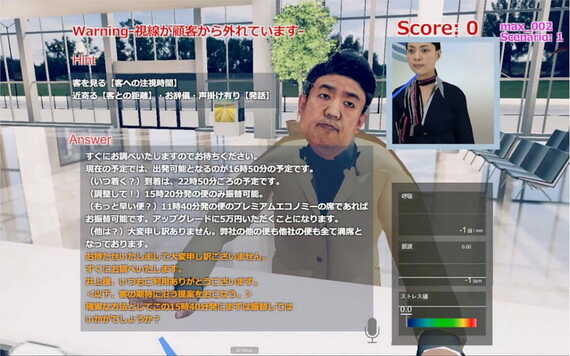

例えば、頭に装着できるゴーグル型のディスプレーであるHMD(ヘッド・マウント・ディスプレー)を使い、VR上で接客サービスなどの職業訓練を疑似体験するシミュレーションシステムを構築。「脈拍や心拍を計測し、ストレス反応に応じて接客ストーリーが変わる仕組みにして、安全に難易度を自動調整できるものにした」(雨宮氏)という。

20年度は、東京大学の学内を再現した仮想空間「バーチャル東大」を学生有志が中心となって作り、高校生向けのオープンキャンパスやサークルの新歓オリエンテーションなどに活用した。