「普通の子ども」にこそ、帝王学が有効な理由 リーダーシップを身に付ける「全人格的教育」

「上に立つべき人間」が身に付けるべき学問とは?

前回の記事エリザベス女王学んだ「世界最強の帝王学」とは?では、エリザベス女王が、市井の人の立場を経験することによって、帝王学を身に付けていった話を書いたが、同時に家庭教師であるクローフォードは、エリザベス女王に国王になるための専門知識や、振る舞い方も学ばせていった。今回も、クローフォードが宮廷家庭教師として過ごした日々を回顧し、つづった『王女物語 エリザベスとマーガレット』(著者マリオン・クローフォード 訳者中村妙子 みすず書房)という本を参考にしたい。

・リリベット12歳になり舞踏会、園遊会へ出席するようになり、人々へのあいさつの仕方、見ず知らずの人間と初めて接する方法など、見よう見まねで学習していく。社交界のデビューだけでなく、「未来の女王」として心得ておかなければならない知識を身に付けた。

・リリベット13歳になり、高級私立学校の代表格のイートン校の副校長サー・ヘンリー・マートンから憲政史を学んだ。週2回『イギリス憲政論』をテキストに「立憲君主とはどうあるべきか」をみっちり学んだ。

・19歳になり、音楽以外の勉強は一応終えた形になった。音楽のレッスンはずっと続けていた。

『王女物語 エリザベスとマーガレット』より、筆者要約。(※リリベットはエリザベス女王の幼少時の愛称)

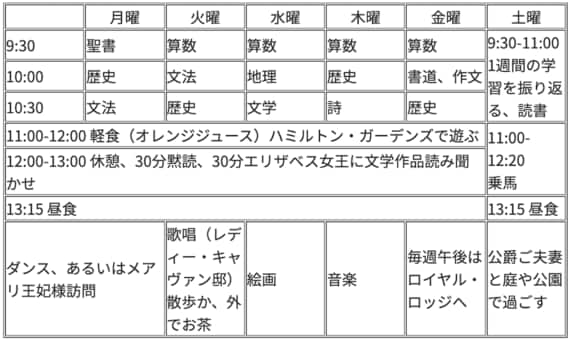

それではエリザベスが学んだ時間割を見てみよう。この時間割は10歳にもならない子どもの頃のものであるが、想像以上にぎっしりと詰め込まれた時間割には、未来の国王として身に付けるべき帝王学が集約されている。

具体的にどのような内容を学んでいたのだろうか、まとめてみたい。

英国君主は、英国国教会の最高権威者を兼ねる。最高権威者になるべく、英国国教を学ぶ時間は、必須科目として設定されていた。

2.文法、詩、文学

国王として、必須なのが言語力である。言語力は、法体系を理解するためにも欠かせないが、同時に教養としての詩や文学も身に付ける必要がある。

3.算数

週6日の時間割のうち、週4日、1時間目に算数が入っているのは特徴的といえる。国家の財政や支出を理解するのに、算術は必須項目であろう。

4.歴史、地理

国王として国の歴史や成り立ち、地理を知ることで、自身のあり方を見つめると同時に、今後の動きを予測することもでき、未来への見通しが立てられるようになる。

5.歌唱、絵画、音楽、ダンス、乗馬

国王は、ときに孤独だ。歌唱、絵画、音楽、ダンス、乗馬を習うことは、国王として身に付けるべき教養であると同時に、もう1つの目的があった。生涯にわたって、1人でもできる芸術活動や、運動をすることで心を安定させることができるのである。また、乗馬のように動物と触れ合うことで、精神と運動の融合も身に付けることができた。

6.年長者の王妃、侯爵と接する。

下士官としての軍務や、ガールスカウトなどで一般市民と触れ合うだけではなく、先達の話を聞く機会も増やした。すでに先を進む年長者の王侯貴族と、定期的に社会的な話題について話すことにより、多様な意見を聞き、考える機会が増えたのである。