作曲はクリエーティブな作業、「今でも譜面は読めない」

――ジャズを思わせる鍵盤の旋律が印象的ですが、作曲を始めてわずか4年とのこと。ピアノを習ったことがないというのも本当ですか。

はい。音楽は好きでも嫌いでもなかったのですが、野球一筋の生活で音楽経験はありませんでした。音楽に関わるようになったのは、8年前。肩を壊して野球ができなくなり、大学を中退した21歳ごろのことです。地元でDJを始め、徐々に活動が東京、全国へと広がっていきました。そんな中、4年前に地元のラッパー仲間から楽曲提供の依頼があり、作曲を始めたのです。

当初からMIDIキーボードとPCで作曲していますが、今も譜面は書けないし、譜面を見ながら弾くこともできません。鍵盤を触りながら、耳と手、そのときに「降りてくる感じ」で作曲していて、頭は使っていません。ヒップホップは、理論先行の音楽ではないというところも大きいですが、クリエーティブな作業をしている感覚です。

鍵盤のよさを生かした楽曲にこだわるのは、ムークという音楽プロデューサーの影響が大きいですね。彼は教会オルガニストを経てヒップホップの道に入ったそうですが、彼の人生や鍵盤から奏でられる哀愁、においなどに渋さやかっこよさを感じたことが、僕の作曲家としての原点になっています。

――そのムークさんなど米国の音楽家に直接売り込み、海外での活動の道を切り開いたそうですね。

インスタグラムのダイレクトメッセージを通じて、自分が作った楽曲のリンクとともに「よかったら一緒に曲を作りましょう」とメッセージを送り続けました。僕は英語ができないので、Google翻訳を頼りに英文を作り、1日20本はメッセージを日課として送っていましたね。

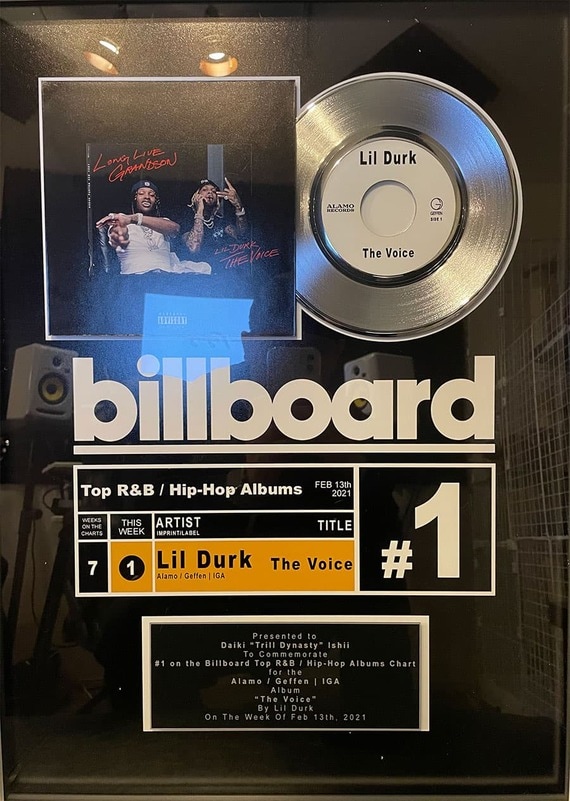

最初は既読もつかず相手にされませんでしたが、あるときムークがチャンスをくれました。それを機に一気に仕事が増え、米ビルボード1位につながったリル・ダークの案件もポンときたわけです。

日本人で初めてこういうアプローチをしたことや、海外の人が日本のカルチャーに注目していたタイミングのよさもありましたが、この経験で僕は日米における人間性の違いを感じました。日本はいいアーティストがいたとしても蹴落とそうとする人が多いけれど、米国は一緒に手を取り合ってやっていこう、無名でもいい人材は引き上げようという文化がある。だから、一度仕事がうまくいくと、マーケットが大きいこともあり、どんどんいろんな人とつながり仕事が広がっていくのです。

ICTを駆使して最初から世界を目指した理由

――もともと海外志向が強かったのでしょうか。

僕の音楽の原動力は、地元の活性化です。ヒップホップ業界は、不良文化のような側面もあって、一歩一歩やっていくといろいろな壁や圧力があって諦めてしまう子も少なくない。音楽に取り組みたい地元の若い子たちのためにも、そんな状況をなくしたいと思っています。そのためには、誰にも何も言わせないポジションに就き、若い子たちを自分の肩書で引き上げてあげるしかないのですが、日本で成功するには10年はかかる。しかも僕は音楽のスタートが遅かったためコツコツやる時間はないと思い、海外での成功を目指したのです。