Access Ranking

18

モンベル

会長

辰野勇

それが組織であり、企業

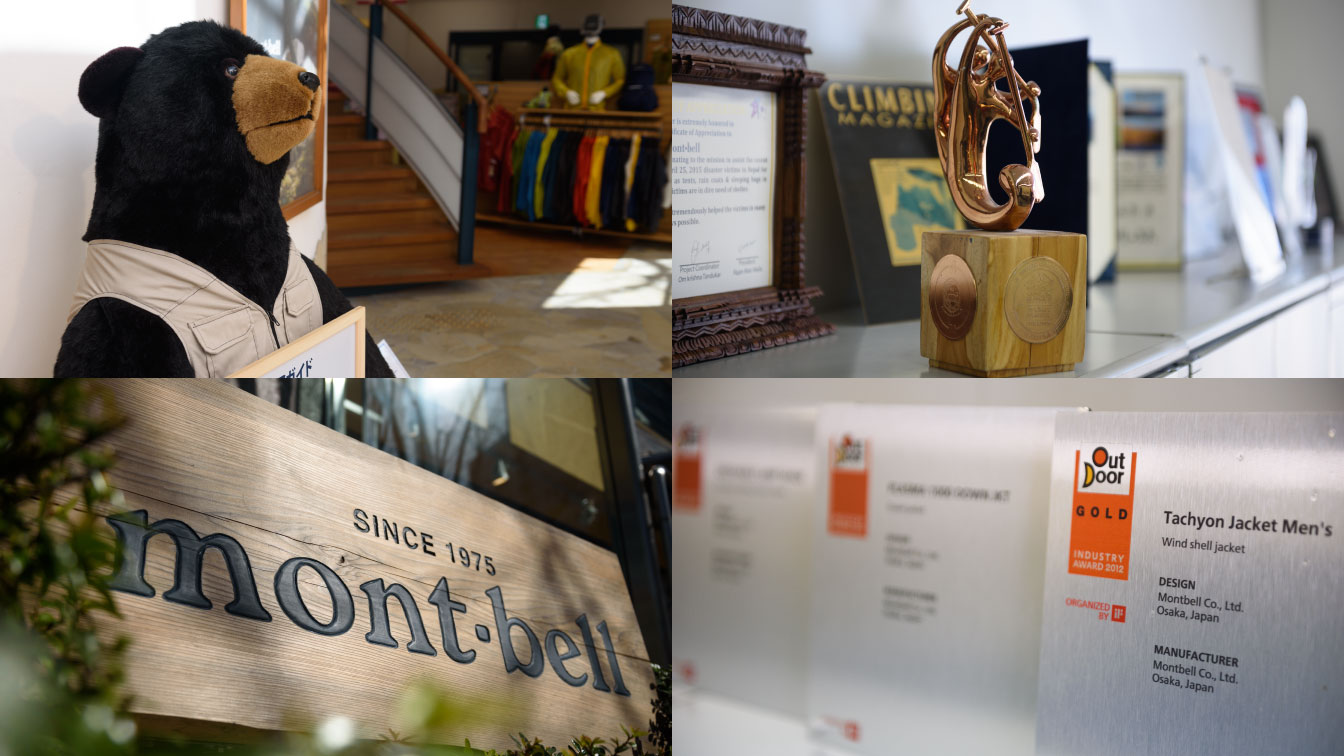

アウトドア用品で国内有数のブランド力を誇るモンベル。創業者の辰野勇会長は1969年にアイガー北壁日本人第二登を果たすなど、日本のトップクライマーの1人でもあった登山家。そんな辰野氏が、登山用品をはじめとしたアウトドアビジネスを開始したのが75年。以来、成長を続け、従業員数970名、年商約750億円(2017年度)の企業に育て上げた。そんな辰野氏の成功の秘訣とは何か。そして、アントレプレナーに付きものの愚直さ以外に必要なものとは何かについて聞いた。

仕事は自分でつくり出すもの

――登山家からアウトドアビジネスの世界に入り、会社を大きく成長させてきました。創業時に何らかの見通しは立てていたのでしょうか。

辰野将来の見通しなんてまったく考えていませんでしたね。高校1年生のときに国語の授業で、教科書に書かれていたハインリッヒ・ハラーのアイガー北壁登攀(ほくへきとうはん)記『白い蜘蛛』の一節に出合ったことが、その後の人生を決定づけましたが、私にとって、好きなことを仕事にすることは、当たり前のことだとずっと思っているんです。特別難しいことではない。山が本当に好きでしたから、これを生業にしようと思っただけなんです。

ただ、実家がすし屋で自営業でしたから、仕事は自分でつくり出すものであり、そのために自分で商売をするという感覚は自然と身に付いていたと思います。高校時代に考えていた仕事は山岳ガイドで、次に登山の専門店をやりたいと考えるようになりました。店内に喫茶店をつくってお客さんと山の話をしながら好きな道具に囲まれていたいというイメージを持っていました。

自分でやりたいことが決まっていたわけですから、大学に行ってもその4年間がもったいない。しかも当時は70年安保の真っ最中で大学はぐちゃぐちゃ。そこで高校卒業後、迷うことなく社会に出ることにしたんです。

――名古屋のスポーツ用品店や大阪の登山用品専門店で働いたあと、中堅総合商社の繊維部で働くことになります。ここでの経験がのちのビジネスに役立ったそうですね。

辰野貸借対照表、損益計算書などビジネスの基本となる数字の見方を学びました。商社では、もともと面白いことを考えるのが好きでしたから、いろんな新規事業を考えていましたね。

――1975年、28歳のときに独立して、資本金200万円でモンベルを設立されました。

辰野創業では、資本金の全額を母親から借りて、銀行の残高証明書を添えて法務局に会社設立登記しました。手続き完了後、資本金の200万円は銀行から引き出して母親に返しました。まさに資本金ゼロからのスタートでした。

最初の年は登山用具の注文を思うように取ることができませんでしたが、登山とは無縁のスーパーのショッピングバッグの製造を引き受けたことで創業1年目から売上高1億6000万円を稼ぎ、黒字決算を達成することができました。

初年度から黒字化できたのは商売とは何かを知っていたからだと思います。何も商売は難しいものではなく、足し算、引き算で計算できる。「売り上げ-経費=利益」という算数なんです。そのロジックさえ知っていれば、資本金がなくても商売はできるんです。

退職金1000万円での

起業はやめたほうがいい

――初年度からの黒字化は、“言うは易く行うは難し”で、なかなかできることではありません。

辰野私はこれまでいろんなところで起業家を目指す人から相談を受けてきました。そこでよく「退職金の1000万円を元手にビジネスを始めたい」という人がいますが、そういう人たちには「やめたほうがいい」と言っています。1000万円を持って始めた人は、1000万円を使い切るまでものを考えません。誤解を恐れずに言えば、ビジネスでは1000万円、2000万円なんてはした金です。あっという間になくなってしまう。

しかし、知恵には無限の可能性があります。私は創業1年目、売掛金の集金日と買掛金の支払いの間に5日間のタイムラグをつくることで、手形を右から左に渡すだけで自らの資金は一切不要となるようにしました。こうした工夫は考えればできることです。

前もって銀行から資金を借りて、仕事を始めるなんてとてもリスクが高いですよ。登山家は怖がりなんです(笑)。ですから、当社は創業以来、ずっと無借金経営です。

――当時ライバルとなるような存在はいたんですか。

辰野ライバルなんておこがましい。ただ、今考えれば、タイミングはよかった。アメリカでは自然回帰の思想が生まれ、現在の有名なアウトドアブランドが立ち上がった時期でしたし、クライミングの世界でも新たな価値観が生まれたときでした。その同時期に、たまたま日本で始めたのが私だったんです。

最初に手掛けたのは寝袋です。当時は羽毛の寝袋がいちばん良かったんですが、高価で、誰も買える経済的余裕なんてない。ベトナム戦争の関係で市場に流れてきた米軍の寝袋が羽毛でしたが、重い、かさばる、ぬれると駄目になるなど欠点も多かった。既存の化繊綿も同様でした。

そんなとき古巣の商社の情報から得たものが、手触りがしなやかでコンパクトにもなり、保温性の高いポリエステル繊維の新素材でした。誰も扱ったことがない素材で寝袋をつくるんですから、完成までさまざまな試行錯誤を繰り返しました。それが市場に投入した途端、「こんな寝袋がほしかった」と多くの登山者から歓迎を受けました。寝袋がモンベルの登山用品の最初のヒット商品となったんです。

関西ビジネスの基本は

やるか、やらないか、それだけ

――いち早くアメリカにも進出されます。のちにアメリカ市場での体験は会社の成長に大きく役に立ったと言われていますね。

辰野アメリカ市場はダイレクト・マーチャンダイジングが進んでいます。つまり、メーカーが直接小売店を出す。小売店がものをつくるという形態で、いわゆる中間の流通業者を一切排除するかたちとなります。当時から流通のあり方はアメリカが進んでいました。

結果として、われわれはその形態をいち早く取り込むことにしたんです。メーカーが直接売れば、小売価格は安くなるし、収益も高くなります。中間マージンがなくなるわけですから、考えてみれば当たり前のことです。

でも、日本の皆さんはできないという。そんなことはありません。「できない」のではなく、「しない」だけの話なんです。私は当時、これから市場がグローバル化していく中で、必ず日本にもダイレクト・マーチャンダイジングの時代がくる。そう小売店を説得しました。当時は値引きが当たり前の世界でしたが、われわれがダイレクト・マーチャンダイジングを始めたことで価格が統一され、小売店も値引きしなくてよくなった。小売店は確実に利益を取れるようになり、むしろ喜んでくれました。

――ダイレクト・マーチャンダイジングは今、製造小売業(SPA)というかたちでも進化していますが、こうしたビジネスモデルを採用している企業は西日本から生まれたアパレル企業に多いという印象があります。

辰野土地柄の問題がひょっとしたらあるかもしれません。世間では、よくこう言われます。東京はなかなか商売を売り込みにくいが、一度その世界に入れば大事にしてもらえる。一方、大阪では、いくらいい関係があったとしても、値段の条件が合わなければ買ってくれない。

つまり、関西のほうが、考え方が合理的なんです。だからといって、取引関係が悪くなるわけではない。言い方を換えれば、グローバリズムが進んでいるということかもしれません。

関西では、義理を欠けば、商売では成功しないと言われます。義理人情という言葉がありますが、義理と人情は意味が違う。人情は無償で施すことですが、義理は貸し借りです。商売は売り手と買い手がいて貸し借りが成立するんですが、一回借りたものを一回返せば終わるわけです。それを一回借りただけなのにずっと義理がある、となると話がおかしくなる。その線引きをきちんとできるかどうか。「義理があるからできない」という概念は、関西にはないわけです。やるか、やらないか。それだけなんです。

資本効率だけを追い求めたくない

――大阪の企業には無借金経営を続けているところも少なくありません。これも関西商人らしさと言えるのでしょうか。

辰野堅実経営をするにはお金を借りないほうがいいわけです。ですから、アメリカ型の資本主義的な考え方からすれば、資本を効率的に使わない悪い会社と見られるかもしれません。でも、わが社の場合、私自身が大株主でありオーナーですから、これ以上儲けすぎるつもりはありませんし、上場するつもりもありません。証券会社からお誘いを受けることもありますが、全部断っています。それよりもっと面白いことをやっていきたいんです。

たとえば、人口が2500人の町に店を出していますが、資本効率や株主の意見を考えたらそんな出店はできないんですよ。でも実際お店を出してみると、地元の人たちの喜ぶ顔はもう最高です。もちろん商売なので、どこにでも出すわけではありませんし、ある程度の計算はしています。ただ、効率だけを求めるやり方はしたくないんです。

そのほうがお金を何百億円儲けるより、よほど楽しいんです。私はこれまで好きなことを仕事にしてきましたが、ある人から「辰野さんは、仕事を忘れて週末にルンルンするんじゃなく、ルンルンするのが仕事なんですね」と言われたことがあります。まさにその通りなんです。ルンルンしたくて、会社を始めたんですから。

――創業から愚直に続けていることは何でしょうか。

辰野一つは月曜日の朝8時45分から朝礼をすることです。土日に目いっぱい、山を楽しんだあと、ともすれば月曜は会社に行きたくないという気持ちにもなります。だからこそ、気を奮い立たせて、15分前に会社に出てきて、いつもより早めに朝礼を始めます。それを創業時、社員2人のときからやってきました。昨日まで山登りの仲間だったのが、翌日改まって「おはようございます」と朝礼をする。そのとき、目の前の2人の社員の後ろに100人、200人という大勢の社員がいることを想像しながら話していました。いずれはそうなっていくだろうと思って、朝礼を始めたんです。

もう一つは掃除です。月曜の朝礼の後、役員を含め社員全員で社内の掃除をしています。自分たちで掃除をするとなれば、汚したくないでしょ(笑)。もちろん時給で考えれば、外注したほうが安上がりです。でも、そうじゃない。掃除はおばちゃんがやってくれるから、自分たちは掃除なんてしなくていいとなれば、職業に貴賤がついてしまう。自分たちはそんな仕事はしないんだという思い上がりが、どこかに出てきてしまうんです。

私は今もクルマの運転は自分でします。運転手を雇って、後部座席でふんぞり返っていては、やる気が出ないんです。社員たちからは運転はやめてくれと言われてますけどね(笑)。

――では、愚直以外で成功したきっかけとは何でしょうか。

辰野好きなことを仕事にしたことです。好きな仕事でも苦労はありますが、それは当然のことです。選んだ仕事が簡単なものであれば、やっていても意味がない。難しいからこそ、面白いんです。

「楽しいですよ、そりゃ」

――2012年にEYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤー(以下、EOY)に出場されていますね。アントレプレナーが外部から評価されることをどう感じておられるでしょうか。

辰野私もいくつかの賞をいただきましたが、なぜ自分なんだろうという気持ちもなくはありません。評価されることはうれしいけれど、世の中にはもっとたくさんの経営者がいて、立派な会社がたくさんあるはずです。そう思っていたら、ある人からこう言われました。「世の中にお金儲けの上手な経営者はたくさんいますが、モンベルはそれだけじゃない」。そう評価していただいているのであれば、ありがたいなと思いました。

――アントレプレナーは社会の中でどのような役割を果たすべきだとお考えですか。

辰野あるとき、同じ業界のアメリカの経営者と対談をしたときに、終身雇用など日本的経営の特徴を一生懸命説明したんですが、彼は理解してくれませんでした。そのとき「では、タツノ、もし思うように働かない人がいたら、日本ではクビにできないのか」と聞かれ、こう答えました。「われわれの場合は難しい。ずっと一緒にやっていくしかない」と。

わが社にはさまざまな人がいます。元官僚や東大や京大を卒業した人もいて、仕事ができる人が多い。そんな人たちが仲間になってくれるときに私はこう言います。「ウチの会社は君たちのようにできる人間ばかりではない。だから、みんなのことをカバーしてほしい」。それが企業だと思うんですよ。

日本的経営では、時間とお金をかけて人材を育てていき、能力のない人にも継続して教育していきます。これを生産的ではないと切り捨てるのは簡単ですが、落ちこぼれはどんな組織でも出てきますし、これを支えていくのが組織です。家族、地域のコミュニティ、企業、国家、いずれの組織を見ても能力の高い人たちだけでは構成できません。

だからこそ、私は起業家として、多くの社員を支えながら、いい人材を育てていきたいと思っています。そういう役割を企業は持っているんです。

――アントレプレナーとして生きてこられて今、幸せですか。

辰野幸せですよ。ですから、もっと社会貢献をしたいと思っています。会社が大きくなったことで、自分のできる範囲も増えてきました。だから、楽しいですよ、そりゃ(笑)。

文:國貞文隆

写真:今祥雄

取材:2018年3月2日

辰野 勇(たつの・いさむ)

モンベル会長

1947年大阪府堺市生まれ。大阪府立和泉高等学校卒業。69年にアイガー北壁に挑み、当時の世界最年少(21歳)での登頂に成功。70年には日本初のクライミングスクールを開校。その後、自らがより高機能で安全性の高い装備品を開発することを決意し、1975年にモンベルを創業した。「M.O.C.(モンベル・アウトドア・チャレンジ)」の校長、「大阪府カヌー協会」副会長なども務める。

“世界一”を決める起業家表彰制度

EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤーとは?

EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤーは、1986年にEY(Ernst&Young=アーンスト・アンド・ヤング)により米国で創設され、新たな事業領域に挑戦する起業家の努力と功績を称えてきた。過去にはアマゾンのジェフ・ベゾスやグーグルのサーゲイ・ブリン、ラリー・ペイジらもエントリーしている。2001年からはモナコ公国モンテカルロで世界大会が開催されるようになり、各国の審査を勝ち抜いた起業家たちが国の代表として集結。“世界一の起業家”を目指して争うこのイベントは、英BBCや米CNNなど、海外主要メディアで取り上げられるほど注目度が高い。