プロが解説「言語化&シンプル思考」納得の中身 チームワークマネジメントに生きる思考整理

成果が出ないチームの「3つの悪癖」

メンバー全員が懸命に働いているのに、なぜか成果に結び付かない。いつもプロジェクトの進捗が遅れ、納期に間に合わない。チームで仕事をしているはずなのに、個人がタスクを抱え込んでしまう――。

「こうした状況に直面しているチームには、共通した課題がある」。そう分析するのは、人材育成トレーナーとして企業向けの研修を中心に活躍、「思考の整理家」として情報発信もする、コンパス代表取締役の鈴木進介氏だ。

「具体的には、『目的の確認不足』『コミュニケーション(可視化・言語化)の不足』『他人を巻き込む意識の欠如』という3つの根本的な課題があります。それぞれの課題はささいなものに見えるでしょう。しかし、放置するとチーム全体のモチベーションや生産性の低下、そして業績悪化につながります。チームが存在していても、ワークしていなければ意味がないと思います」(鈴木氏)

鈴木 進介氏

「思考の整理」を切り口とした経営コンサルティングや講演、人材教育で「シンプル思考」の大切さを説いている

なぜこうした課題が生じるのだろうか。まずは、「目的の確認不足」について。鈴木氏が定義する「目的」とは、「何のためにやるのか?」、つまりその行動の意義や方向性を決定づける理由のこと、「目標」は目的を達成するための具体的な行動指針としている。

「目標は明確でも、目的があいまいなまま放置されている職場は多いと思います。目標さえ定まっていれば、目の前のタスクはこなせます。しかしチームとして目的が共有されていないと、メンバーがノンコア業務にリソースを割いてしまったり、タスクの優先順位をつけられなかったりと、空回りしてしまいかねません」(鈴木氏)

次に「コミュニケーションの不足」 について。職場のコミュニケーションは「可視化ファースト」の考えが第一歩になるという。

「どんなアイデアも、自分の頭の中で考えているだけでは集合知になりません。単語レベルでもいいので、構想や意見をアウトプットすることが大事です。また、それをチーム全体でアップデートする過程で、生産性の高いコミュニケーションが生まれます。

さらにその際、言葉の表現や定義を明確にすることで誤解や認識のずれを防ぎ、チーム全体で共通認識を持つことにつながります」(鈴木氏)

「例えば、『イノベーション』『情報共有』『徹底する』といった言葉は、人によって解釈が異なります。認識のずれを防ぐよう、まずは言葉の定義を明確にして、全員が同じ絵を思い描ける状態にすることが重要です」(鈴木氏)

最後に 「他人を巻き込む意識の欠如」について。仕事を誰かに任せるよりも「自分でやったほうが早い」という誘惑は誰にでもあるだろう。しかし、チーム全体の業務効率を考えれば、任せることこそがチームの底上げになるのだと鈴木氏は語る。

「確かに、短期的には自分で進めるほうが早い場合もあるでしょう。しかし、タスクを棚卸しし、切り分けてほかのメンバーに渡せば、長期的にはチーム全体の生産性が上がります。また、任せることは教育行為そのものなので、ナレッジシェアや、自分自身のスキル向上にもつながります」(鈴木氏)

スキルも所属もバラバラなメンバーを束ねる方法

さらに、現代の働き方は、異なる部署や職種のメンバー、社外の人材、多様なスキルを持つメンバーなどと協働する場面が増えている。そうした環境で、チームメンバーが互いに協力し、効率的に目標を達成するためのプロセスが「チームワークマネジメント」だ。

プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」を開発、提供するヌーラボで、ビジネスグロース部門の責任者を務める原田泰裕氏は次のように語る。

原田 泰裕氏

「チームワークマネジメントは、目的と目標を具体化し、役割と責任を明確にしながら、メンバー同士が信頼関係を基に補完し合う環境をつくり、効果を生み出す方法です。『明確な目標設定と役割分担、リーダーシップ』の3要素が軸となります。

例えば、『売り上げを伸ばす』といった抽象的な目標ではなく、『来期の売り上げを前年比120%にする』と具体的な数値を設定する。さらに、目標を達成するための具体的な行動計画を立てる。そして、目標達成に向けて、チーム全体で進捗状況を共有し、必要があれば軌道修正を行うというものです。

チームワークマネジメントの実現には、役割の明確化も重要です。まず重要なのは個人が持っているタスクを可視化し、業務の重複や漏れを防ぐこと。とくにスキルが異なる人と一緒に働くと、誰が何にどれくらいの時間をかけて取り組んでいるのかが見えず、業務が非効率になるリスクがあります。

役割と責任のあいまいさ、そこから生まれるコミュニケーションギャップが課題になっています。目標の具体化とともに、いずれも基礎的なことに見えますが、欠けている職場も多いのではないでしょうか」

チームワークマネジメントは、鈴木氏が提唱する「シンプル思考」ともつながる。

「情報があふれていてノイズの多い現代では、極力『思考をシンプルにする』のが生産性向上への第一歩です。手元にあるすべてのタスクをやみくもに進めるのでは非効率。今の状況を鑑み、どこが自分の仕事の“センターピン”なのか見極め、それを中心にタスクを整理、マネジメントする必要があります。

タスクを可視化し、正しく整理し、優先順位をつける。これは一個人のタスクマネジメントだけではなく、組織のチームワークマネジメントにも直結します。働き方が大きく変化する中、マネジャーもメンバーもこれを意識することで、チーム全体をうまく機能させられると思います」(鈴木氏)

タスクの可視化で、チームの潜在能力を解放

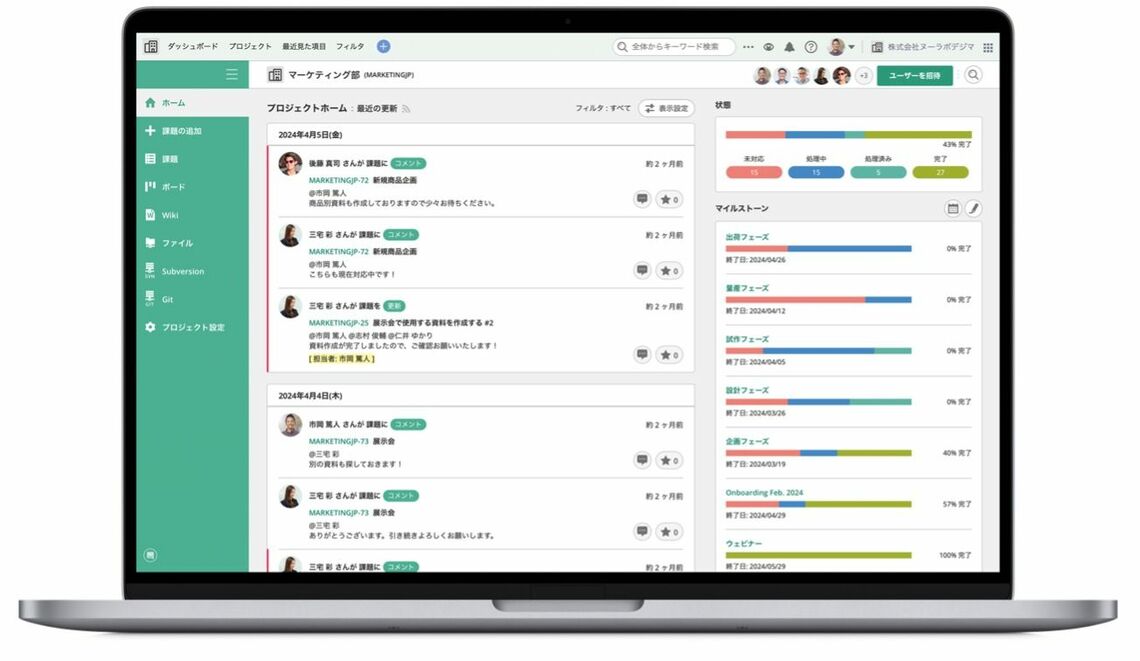

ここで有効なのが、プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」だ。その最大の強みは、使う過程で自然とタスクを可視化できることである。

「一つひとつのタスクを起票・登録することで、プロジェクト全体の進捗をメンバー全員がリアルタイムで把握できるようになります。重複を防げるだけでなく、チーム全体で情報共有が進み、メンバー同士が連携し、サポートし合うこともできます。

また、過去のプロジェクトの進行や成果をナレッジとして蓄積できるのも、Backlogのメリットです。新しいプロジェクトを進める際、成功例や失敗例を参考にできますし、そうして得たノウハウを共有することで、新しいメンバーの教育にも役立ちます」(原田氏)

「タスク整理の基本は、定番の『PDCA』と『5W1H』というフレームワークに集約できます。しかし、『知っているが実践できていない』という人が多いようです。

Backlogを使うことで、タスクの進捗やプロジェクト全体の状況についてメンバー全員が把握できるようになるため、誤解や認識のずれを防げます。例えば『タスクの優先順位がつけられない』『何から手をつけるべきかわからない』といった迷いを解消できるようになるでしょう。

結果、PDCAと5W1Hを愚直に実行できるようになりますし、チーム全体の連携も深まります。当然、事業としてもより大きな成果を生み出せるでしょう」(鈴木氏)

組織が持続的に成長するためには、個人が能力を最大限に発揮しながらチームで協力し合う環境づくりが欠かせない。Backlogを通してチームワークマネジメントを実現すれば、チーム全体が目標達成に集中できる環境を整えられる。業務効率化を起点に、より強い組織を目指していきたい。