西部ガス「調整業務の煩雑さ」解消したとある手段 チームワークマネジメントが生む連携と自律性

ガスの全面自由化をきっかけに「選ばれる企業」へ転換

1930年の創業以来、西部ガスのビジネスは「地域独占の構造」に支えられてきた。ガスは地域ごとに供給会社が決められていたため、他社との競争とは無縁の世界だったからだ。

しかし2017年、「ガスの全面自由化」がビジネスの地殻を揺るがす。すべての消費者がガス会社を選べる時代が到来したのだ。それは、西部ガスが初めて直面する競争だった。長年築き上げてきた顧客の基盤が崩れかねない状況に、「このままではまずい。西部ガスは生き残っていけない」という危機感が、社内全体に広がっていった。

「顧客に選ばれる会社になるよう、新しい施策を打て」。――そう託され、遊軍として営業企画部門へ送り込まれたのが、当時、経営企画にいた松元亮氏だった。

「顧客を引き留めるための戦略を立てるべく、徹底的にデータ分析を行いました。仮説と検証を繰り返した結果、電気とガスをセットで販売することで、離脱率が大きく下がるという事実にたどり着くことができました」(松元氏)

松元 亮氏

ここから、西部ガスの「顧客起点のマーケティング」が動き出していく。松元氏の挑戦は、しだいに周囲にも影響を及ぼしていった。友池真祐子氏がその1人だ。

「当時は、何やら面白いことが始まったなと思いながら眺めていました。そして少しずつ私も、正式なアサインではなく自主活動の一環として、松元が牽引するマーケティング施策に関わるようになりました。日々、通常業務を終わらせた後にキャンペーン案を練って、販促施策を企画する活動です」(友池氏)

友池 真祐子氏

当初は正式な部署ではなく、企画ごとに社内外の仲間を集めて成果を出す、特設チームとして取り組みを進めていった。

多くの社外メンバーを迎え、進行管理の限界に直面

この新たな挑戦には、社外のパートナーが必要だった。マーケティングのキャンペーンやサービス設計などのプロジェクトは、社外の専門性を借りなければ成り立たない。

「社内に十分なリソースがなかったため、プロジェクトごとにシステム開発会社やデザイナー、印刷・制作会社など、社外のプロフェッショナルとチームを組むことにしました。立場もバックグラウンドも異なる社外メンバーと共に1つのプロジェクトを進めるのは、初めての挑戦でした」(松元氏)

専門性の高い社外パートナーとチームを組むことで、アイデアをより高い完成度で形にできる。ただその反面、進行管理の難しさもついて回る。プロジェクトを進める中でとくに負担が大きいのは、「調整業務」だったという。

「進捗の管理やコミュニケーションはメールや電話など、手持ちのツールを駆使してやり繰りしていました。しかしタスクが増えるにつれ、『今、誰がどのタスクを担当しているのか』『具体的にどこまで進んだのか』といった基本的な情報すら見えづらくなっていきました」(松元氏)

「複数の社外パートナーが関わる中で、企業間の連携はすべて私たち2名を中心に行っていました。例えば、デザイン会社と協議して制作したチラシのデータを、西部ガスから印刷会社に転送する。修正やフィードバックがあれば両者間を取り次ぐ……。

すべてのやり取りが松元と私のメールボックスを経由する、非効率で属人的な構造が常態化していたんです」(友池氏)

「本質的な業務とは異なる調整作業に、想定以上の時間と労力を割かれました。でも『こういうものだ』と諦めていたんですよね」(松元氏)

Backlogを導入し、仕事の風景が一変

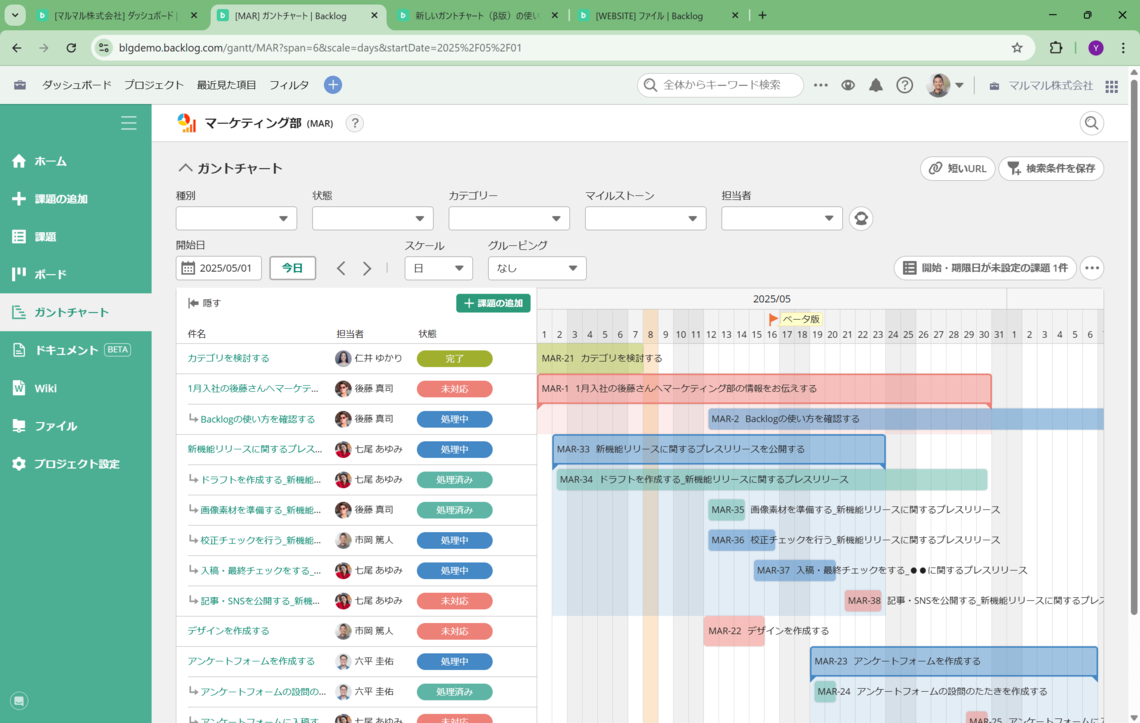

その意識を大きく変えたのが、ヌーラボが提供するプロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」の導入だった。Backlogでは、プロジェクトの関係者全員が同じプラットフォーム上でタスクの進捗やファイルを一元管理できる。

「Backlogでは、タスクが『課題』として一覧化されています。大きなタスクを分解して、優先度の高い小さなタスクから順に処理していく仕組みが特徴的だと思います。

例えば、大きなタスク(親課題)の下に、『打ち合わせ』『課題抽出』『実装』といった小さなタスク(子課題)をぶら下げて整理していく。各課題には担当者が振り分けられ、各自が迷わず自分の役割に集中できる構造になっています。

自分がボールを持っているタスクを見つけたら、すぐに処理して次の人に渡す。まるでリレーのように、誰かが動けば次の人が走り出す。その繰り返しで、プロジェクト全体のスピードが自然に上がっていきました。

『誰が・何を・いつまでに』やるべきかが一目瞭然になり、タスクの進捗も可視化できる。それだけで、仕事の風景は大きく変わるんです」(友池氏)

同時並行できるプロジェクトが、2〜3件→20件以上に

やがて、チーム内の関係性にも変化が生まれたという。

「Backlogは、チームで仕事をするうえでの『共通の土俵』をつくってくれます。誰かが困っていたらほかのメンバーが横から入って助けたり、いいアイデアを思いついた人が提案したり。そんな自然な連携が生まれやすくなりました。

無理に人を動かそうとしなくても、自然にタスクが回り、プロジェクト全体が前に進んでいく。そんな理想的な『自律型チーム』の姿が出来上がります。

単に業務進行のスピードが上がるだけでなく、すべてがBacklog上に集約されることで、メンバー間に情報量の格差がなくなりました。情報の透明性が上がることでフラットな関係性が築けて、心理的安全性が育まれる。そして関係者全員が自律的に連携し、1つの目標に向かって協力できるようになる。これは何よりも大きなメリットだと感じます」(松元氏)

異なる所属や組織の人々がワンチームとなり、1つの目標に向かって協力するための手法を、Backlogの提供元であるヌーラボは「チームワークマネジメント」と呼んでいる。西部ガスは、Backlogを通して、チームワークマネジメントの基盤づくりを進めていった。

その成果は、すぐに具体的なデータに表れた。「Backlog導入前は同時進行できるプロジェクトがせいぜい2〜3件でしたが、今は20件以上を手がけられるようになりました」(松元氏)と、大きな手応えを感じている。

こうした効果は、海外企業とのプロジェクトでも生かされる。

「時差があるパートナーともスムーズにコミュニケーションでき、互いの作業を止めることなく進められました。直感的に操作できる親しみやすいUIで、ファイル添付もしやすいですし、情報共有の漏れが生まれることもありません。日本時間で夕方に依頼したタスクが翌朝には完了されているという、とても効率的なサイクルが生まれました」(松元氏)

進行のほころびを拾い上げる「バックログスイーパー」が活躍

チームワークマネジメントの醸成に当たり、キーパーソンとなっているのが友池氏だ。Backlogを通じて未処理タスクや滞留を整理し、仕事を前に進める、通称「バックログスイーパー(未処理の仕事を掃除する人)」として、チームの推進力となっている。

友池氏がBacklog上で欠かさず行っているのが、プロジェクト一覧が表示される「ダッシュボード」の確認だという。

「私自身が関わっているすべてのプロジェクトの更新情報がダッシュボード上の『最新の更新』欄に表示されています。ここを見れば、自分が直接やり取りをしていないタスクの状況を把握しやすいので、毎日数回チェックしています。

最新の更新で、コメントのやり取りやステータス変更などにざっと目を通すと、それぞれの状況が大きく3つに分かれるんです。このまま担当者に任せていていいもの、後でじっくり確認したいもの、そして今すぐ方向転換したほうがいいもの。この3つです」(友池氏)

中でも3つ目のケースには細心の注意を払う。とくにシステム系のプロジェクトでは、認識のズレが大きなトラブルにつながるためだ。

「なるべく早い段階で『A=Bですよね?』と認識をそろえておかないと、相手が『A=C』だと思ったまま話が進んでしまうことがあるんです。システム開発では、小さなズレが後々大きな軌道修正やコスト増加につながるので、最初に綿密にすり合わせないと危ない。認識のズレがありそうだな、心配だな、と思ったら必ず担当者に声をかけています」(友池氏)

小さな違和感も見逃さず、必要に応じてさりげなく介入する。友池氏の見守りが、プロジェクトの安定稼働を支えている。

業務に透明性を、人の関係性に温かさをもたらすBacklog

くだんの特設チームは、現在「デジタルマーケティング部 マーケティングDXグループ」となり、8名が所属する正式な組織に進化した。松元氏はマネジャー、友池氏はメンバーとして、さまざまなプロジェクトを推進している。

マネジメントの立場からは、Backlogに蓄積される記録が、メンバーの成長を捉える手がかりにもなっているという。

「Backlogは会話が可視化されるので、メンバーの成長過程も見えるんです。課題への対応を見ていて『この人は視野が広がってきたな』と思ったら、次はもう少し難しいミッションを任せてみる。そんな判断もしやすいですね」(松元氏)

社内外の多様なメンバーと協業する仕事の進め方が当たり前となった今。安定した進行管理のために必要なのは「可視化による信頼関係」だ。業務に透明性を、人の関係性に温かさをもたらすBacklogは、西部ガスに、新しいチームのあり方と未来への競争力をもたらしている。

>タスクを可視化し一元管理 Backlogについて詳しくはこちら

>成果をあげるチームの共通点 チームワークマネジメント 関連ページを読む