心地よい眠りの妨げとなる肌の「かゆみ」の正体 日中の生産性を高める睡眠は、どう実現する?

睡眠不足の陰に「皮膚のかゆみ」あり

――日本における睡眠課題の現状を教えてください。

中島 OECDの調査にあるように、日本が睡眠不足の国であることが明らかになっています。睡眠が足りないのは大人だけにとどまりません。乳幼児期から睡眠が不足しており、今や5人に1人は睡眠に何らかの問題を抱えている(※2)といわれています。

日本人の睡眠時間が短いのはカルチャーの影響が小さくありません。日本では「睡眠=怠けること」という価値観が根強く残ってしまっている。長時間労働を美徳とする風潮は、まさにその象徴です。働き方改革で変わってきた部分もありますが、睡眠に悩む人からは、いまだに「社内での勤務時間は短くなったが、家に持ち帰って仕事をしている」という話を聞きます。

また、スマートフォンが普及した影響も大きく存在します。ベッドに入ってもスクリーンタイムが続き、寝不足を招いたり生活リズムが夜型になったりしてしまうのです。睡眠の問題を抱えている場合は、ほかの疾患に影響を受けていることも疑ったほうがいいでしょう。

睡眠クリニックを受診する患者さんの多くは、高血圧といった身体疾患を併せ持っています。睡眠の問題と身体疾患は相互に影響し合うことがあり、いずれか一方だけでなく、両方に目を向けた包括的な対応が重要です。

中島 俊氏

――睡眠障害を引き起こす可能性のある疾患には、ほかにどのようなものがあるのでしょうか。

山﨑 睡眠障害の原因になりうる疾患の1つに、皮膚の疾患があります。皮膚のバリアー機能には、重要な役割を果たすフィラグリンというタンパク質があります。これが減ると皮膚の外からアレルゲンなどの異物が入りやすくなったり、逆に中から水分が蒸発しやすくなり乾燥が進んだりして、かゆくなります。

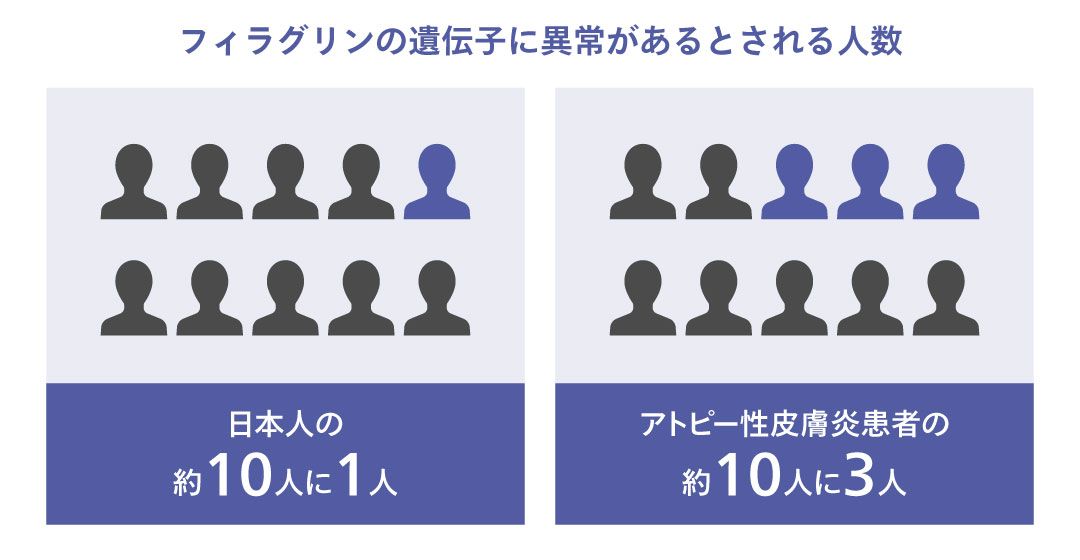

冬になると肌がとても乾燥する方々がいらっしゃいますが、実は日本人の約1割にフィラグリンの遺伝子の異常があるといわれています(※3)。また、約160万人(※4)のアトピー性皮膚炎の患者さんの約3割にフィラグリンの遺伝子の異常がある(※5)ため、湿疹(しっしん)によるかゆみに加えて、乾燥によるかゆみが生じやすくなります。

そしてかゆみがあると寝つきが悪くなるだけでなく、一度寝ても夜中に何度も目が覚めてしまう。患者さん本人は寝ているつもりでも、実際は眠りが浅く、「朝起きても眠気が取れない」と悩む方も多くいらっしゃいます。

家族から「夜中にかいている」と言われたり、シーツに血がついているのを見たりして、ご本人が十分に寝ていないことに気づき、受診に至ることもよくあります。

中島 実は私も小学校低学年の頃までアトピー性皮膚炎の症状がひどく、夜中にかゆみでよく目を覚ましていました。子どもだったので、親を起こして「かゆい」「眠れない」と訴えることしかできない。今振り返ると、きっと親も私の世話で睡眠不足になっていたでしょうね。

アトピーを抱える方の中には、子どもの頃の私のように、睡眠が妨げられるケースは少なくありません。

アトピー性皮膚炎と睡眠不足の「負」のサイクル

――睡眠が十分に取れないことで、どのような懸念が生じるのでしょうか。

中島 身体だけでなく、精神面にも影響が及ぶことがあります。さらに見逃せないのが社会生活への影響です。ご本人は大丈夫と思っていても、実際に十分な睡眠が取れていない場合、日中も眠気が生じ、仕事や勉強のパフォーマンスが低下します。

生産性が下がることは個人のみならず組織にとっても損失です。判断力が低下して、意思決定や業務の正確性に悪影響を及ぼしたり、居眠り運転で事故を起こし、大きな問題につながったりするケースもあります。さまざまなレベルで社会に損失をもたらしてしまうのです。

山﨑 睡眠不足は、皮膚の疾患も悪化させます。皮膚は、睡眠中に分泌される成長ホルモンを使って新陳代謝しています。しかし睡眠が十分でないと成長ホルモンの分泌が少なく、皮膚が新しく生まれ変わりません。皮膚が老化したままだと乾燥やかゆみはひどくなり、それがまた寝つきや深い睡眠を妨げる要因になります。

さらにアトピー性皮膚炎の症状が重くなると、生産性が低下し社会生活にも影響が出ます。四六時中かゆみが出て集中力を欠いたり、患部を引っかいて浸出液(傷の表面から染み出る液体)が出たために見た目を気にして消極的な職業選択につながったりすることもあります。

東海大学医学部付属病院 乾癬・アトピーセンター センター長

山﨑 文和氏

かゆみや睡眠の悩みに合ったアプローチが大切

――かゆみの解消にアプローチすることで、睡眠課題の解決につながるかもしれません。

中島 大切なのは、睡眠の課題とかゆみの両方に目を向け、その関係を丁寧に見立てることです。かゆみのコントロールを行いながら、ライフスタイルで睡眠負債がある場合は生活環境の調整、不眠症がある場合はカウンセリングや薬物療法で改善を図ります。睡眠の量と質を確保できるよう生活環境を整えることが重要です。

山﨑 約10年で、アトピー性皮膚炎の治療は選択肢が広がりました。かつては外用薬が中心でした。もちろん外用薬で改善する患者さんは大勢いるのですが、外用薬を使っていてもかゆみが治まらず睡眠障害が出ているのなら、分子標的薬(皮膚の炎症の原因となる物質の働きを抑え、かゆみなどの症状を改善する薬)という選択肢があります。

また、薬を塗るのに時間がかかって睡眠時間が短くなったり、肌のべたつきが気になった結果寝つきが悪くなったりするなどの影響が出るケースもあります。しかし治療法が増えたことで、一人ひとりに合ったアプローチができる環境が整ってきています。

中島 睡眠障害の患者さんの中には、睡眠薬や治療薬に不安を感じ、使用を控える方もいます。正しい情報に基づいて判断されていれば良いのですが、根拠の乏しい情報を信じて薬を避けてしまう方もいらっしゃいます。苦しみから抜け出そうとした選択がかえってご本人を苦しめてしまうこともあり、信頼できる情報を届ける重要性を感じます。

寝具や就寝のタイミングを工夫して快眠を

――悩みを少しでも解消するために、患者自身はどのような対策を講じるといいのでしょうか。

山﨑 かゆみで睡眠不足になっている方は、まず自分が苦手なものを把握し、心地よいものを選んでいただきたいです。例えば化学繊維の服を着ているとかゆくなる人もいれば、綿が苦手という人もいます。化学繊維が苦手な人が、化学繊維が含まれた寝具を使っていたら、それが寝つきの悪さにつながっているかもしれません。

就寝前の行動も重要です。人は体温が下がるタイミングで眠くなります。そのためいったん入浴で体温を上げ、しばらくして体温が下がり始めた頃合いにベッドに入ることが理想です。

アトピー性皮膚炎は体温が上がるとかゆみが出やすいですし、汗が刺激になってかゆくなる患者さんもいます。お風呂から上がった直後は体をあまり動かさず、リラックスして過ごすといいでしょう。

中島 私からはまずかゆみと睡眠の関係をモニタリングすること、そしてかゆみが睡眠に影響している場合には、睡眠だけでなくかゆみのコントロールにも取り組むことをお勧めします。花粉症の季節にかゆみが強まり、眠りが浅くなるといった関係がわかれば、対処法も見えてくるでしょう。

山﨑 かつてアトピー性皮膚炎は長く付き合わなければいけない疾患とされていました。しかしさまざまな治療法が出てきて、今は適切に治療して保湿すれば、問題なく日常生活を送ることができる時代になっています。正しい診断と治療でかゆみをコントロールして、ぜひ心地よい眠りを手に入れていただきたいですね。

>サノフィの情報サイト「アレルギーi(アトピー性皮膚炎に関して)」はこちら

※2出所:厚生労働省「令和5年国民健康・栄養調査報告」p.48

※3出所:Allergy. 2014 Apr;69(4):537-40. doi: 10.1111/all.12369. Epub 2014 Jan 28.

※4出所:厚生労働省「令和5年患者調査」p.54

※5出所:Nemoto-Hasebe I, et al. British Journal of Dermatology 2009; 161:1387-1390.

MAT-JP-2506244-1.0-10/2025