「病気の治療と仕事」両立できる職場はここが違う 従業員の生産性向上のカギとなる「健康経営」

健康経営で意識すべき、3つの要素

――健康経営とは何か、改めてお聞かせください。

岩本 健康経営は、従業員の健康を促進することが従業員や組織のパフォーマンス、さらには業績の向上につながるという考え方です。具体的な取り組みは、例えば「社内での階段使用の推奨」といった肉体的健康だけとは限りません。

精神的健康なら「メンタルヘルスのチェック」、社会的健康なら「キャリア自律の支援」といった形で、3つの面で健康を満たす取り組みが求められます。

政府も、東京証券取引所と共に2014年から「健康経営銘柄」の選定、16年から「健康経営優良法人」の認定を開始しました。徐々に広がりを見せ、25年には大規模法人部門3400社、中小規模法人部門1万9796社が健康経営優良法人の認定を受けています(※1)。

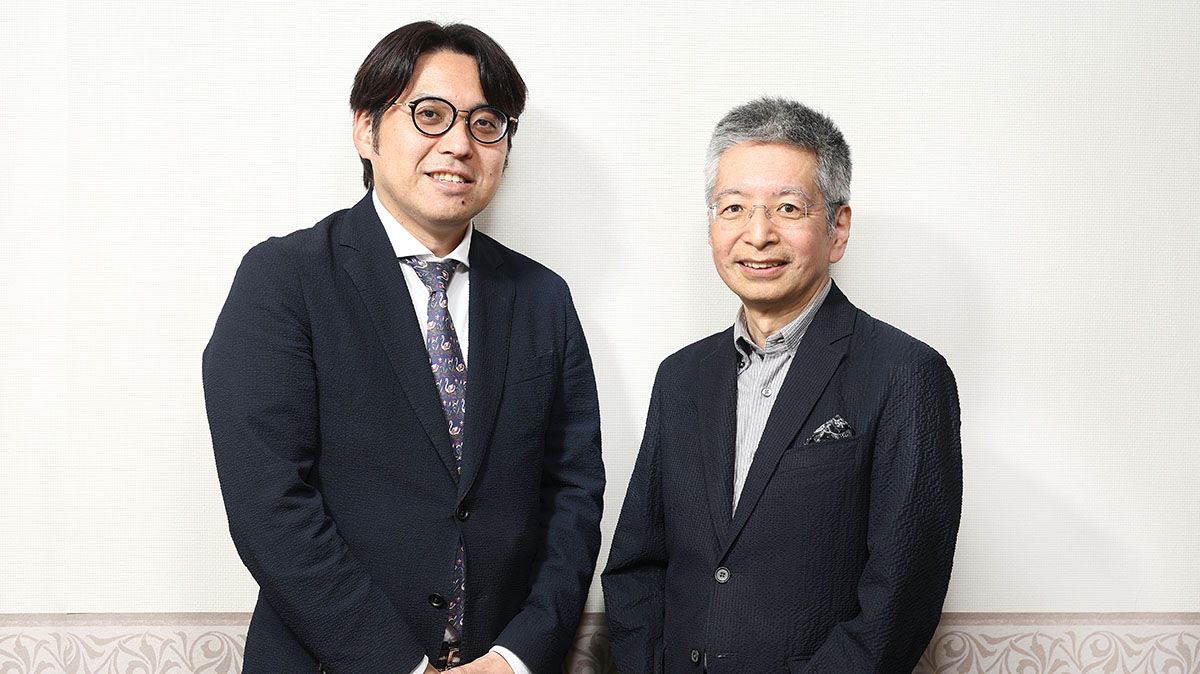

岩本 隆氏

茂木 実際に企業だけでなく、大学病院でも働き方が柔軟になってきました。かつては時間外でしていた業務が効率化によって時間内にできるようになり、残業時間が削減されました。また、仕事の分業化が進み、希望に合わせて休みを取りやすくなっています。

従業員は、疾患治療と仕事の両立に悩んでいる

――企業が健康経営に取り組むメリットを教えてください。

岩本 健康経営が広がっている理由として、2つの背景が考えられます。それは、人材不足への対策とさらなる組織の生産性向上です。従業員の健康にも配慮する企業でないと、人材を獲得しにくくなっているのです。そして従業員の健康状態を維持、向上させることで、企業のパフォーマンスが最大化する可能性があります。

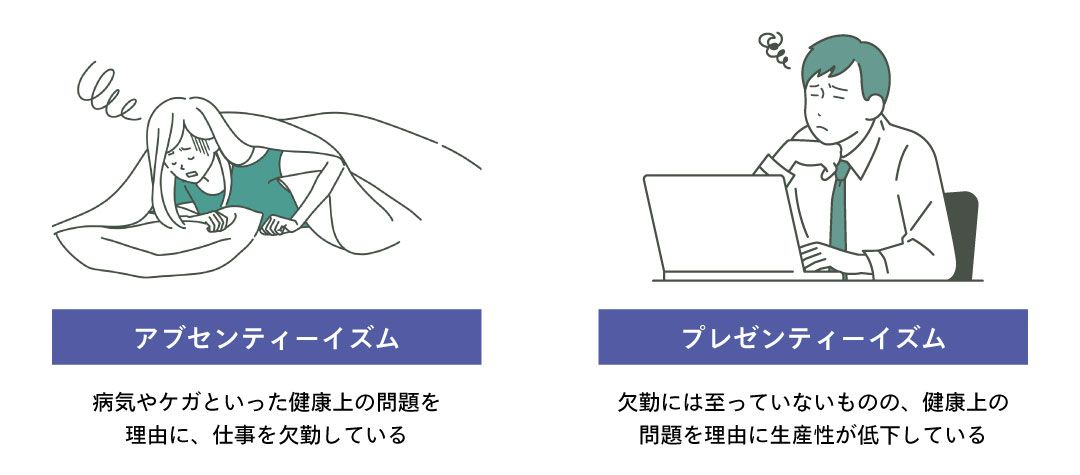

従業員が健康問題で仕事を欠勤している状態を「アブセンティーイズム」、欠勤には至っていないものの健康問題が理由でパフォーマンスが落ちている状態を「プレゼンティーイズム」と呼びます。どちらの状態も、健康経営の推進により改善が可能と考えられます。

近年はAIの活用が加速しており、アブセンティーイズムやプレゼンティーイズムの解消がさらに重要になっています。AIが進化すれば、いずれ従業員10人でユニコーン企業をつくることも難しくなくなるでしょう。

少数精鋭になれば、一人のパフォーマンスが企業の業績により大きなインパクトを与えます。一人ひとりのパフォーマンスを最大化するために、健康経営は今後さらに大切になるのではないでしょうか。

――患者の診察を通じて、治療と仕事の両立の難しさを感じられることはありますか。

茂木 皮膚科医として診察していると、とくにプレゼンティーイズムで悩む患者さんが多いことを実感します。例えばアトピー性皮膚炎は、かゆみを伴う皮疹(ひしん)が広がり、仕事に集中しづらくなってしまいます。

それだけではありません。かゆみによって眠れなくなったり夜中に目が覚めたりした結果、翌日の集中力が低下してしまいます。また、メンタルヘルスの観点からもパフォーマンス低下につながるおそれがあります。

症状が本人以外に伝わりにくいこともアトピー性皮膚炎患者さんの悩みの1つです。皮疹のできる場所によっては周囲の従業員から疾患の箇所が見えず、そもそもかゆみのつらさも伝わりにくいという現状があります。

疾患治療のために仕事を休みたくても、周囲に理解されにくいために休むと言い出せず、結果としてアトピー性皮膚炎の治療が遅れることがあります。また、周囲に言えないことによりストレスを抱えたり、うつ病を併発したりする患者さんも少なくありません(※2)。

茂木 精一郎氏

従業員側からも、働きやすい環境の提案を

――患者自身が、治療と仕事を両立させるために知っておくべきことはありますか。

茂木 まず患者さんには、治療の選択肢が年々増えていることを知ってほしいですね。アトピー性皮膚炎の治療は塗り薬が一般的でしたが、今は注射薬や飲み薬もあります。症状に合った適切な治療を受ければ、症状が改善して仕事のパフォーマンスが向上したり、受診回数が減ったりして、そもそも受診のために仕事を休まなくてもよくなる可能性があります。

幼い頃からアトピー性皮膚炎だったある患者さんの例をご紹介します。その方は、清潔さが求められる職業に就いたため、仕事中に頻繁に手洗いや手指消毒をしなければなりませんでした。実際に、何度も手を洗ったことで症状が悪化しました。結果的に仕事中にかゆみで集中力を欠く場面が増え、「もう転職したほうがいいのではないか」と悩まれていました。

しかし治療法を変えたところ、数週間でかゆみがなくなり、夜にぐっすり眠れるようになりました。今も元気に仕事を続けています。塗り薬を適切に塗っていてもかゆみが続く場合、かゆみのもととなる炎症を抑えることが重要です。

治療の選択肢は1つではありません。薬を塗る頻度を減らしても、よりよい状態の肌を目指せるようになりました。しっかりと情報を収集し、自分にとって適切な治療について理解を深めていくことで、仕事と両立する道が開けるのではないでしょうか。

――企業は、従業員の疾患治療にどう対応すべきなのでしょうか。

岩本 企業の視点では、健康経営の意識をいっそう高める必要があるでしょう。私がかつて勤めていた外資系企業では、有給休暇とは別に、病欠の際に利用できる特別休暇が年間5日ありました。

企業は、従業員が病気にかかったり年に何回か病院に行ったりするという前提で制度設計をすべきです。アトピー性皮膚炎の患者さんも、制度があることで「仕事を休みたい」という意思を伝えやすくなるのではないでしょうか。

さらに制度をつくるうえで、仕事の見える化も求められると感じています。日本企業は仕事が属人化していて、誰かが休むと仕事が回らなくなる傾向が見られます。それゆえ、休みを取りにくい空気が生まれるのです。一方、仕事の中身を明確にして進捗を見える化しておけば、誰かが病気で休んでもチームでカバーできます。

茂木 企業にはほかにもできることがあります。例えばアトピー性皮膚炎の患者さんは皮膚のバリアー機能が低下しているため、アレルゲンが皮膚から侵入し、ほかのアレルギー疾患も引き起こしやすくなります。

また、汗もアトピー性皮膚炎の悪化を招きます。職場を衛生的に保ったり、汗をかく仕事ならシャワールームを設置したりして、ハード面でも快適に仕事ができる環境を整えるべきです。

そしてアトピー性皮膚炎に限りませんが、中には高額な治療法もあり、経済的理由で治療を躊躇する患者さんが少なくないという状況があります。高額療養費制度に加えて企業でも、例えば従業員の治療費を補助する仕組みをつくり負担を軽減すると、これまでに治療を諦めていた患者さんも治療に向けて動きやすくなるでしょう。

岩本 企業にとって、従業員が健康に働ける環境を整えたり治療を支援したりすることは将来への投資です。一時的に費用はかかっても、従業員のパフォーマンスが上がることで、より大きな利益につながっていくでしょう。

従業員側も遠慮する必要はありません。「こうすればもっと健康に働ける」と企業に提案して、生き生きと仕事ができる環境をつくってもらいたいですね。

※2出所:Allergy. 2024 Jan;79(1):26-36. doi: 10.1111/all.15818.

MAT-JP-2505184-1.0-09/2025

「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。