美大生ではない大学生たちがAdobe Creative Cloudを使う理由

創造性を刺激するソフトを大学が導入

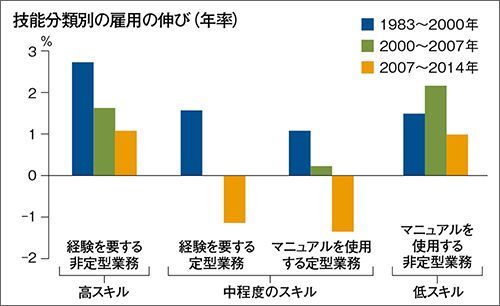

今やワープロや表計算、プレゼンソフトを使えることは当たり前になった。また、製造業はもとより、事務処理のクラウドサービスはより一層のグローバル化を加速させ、労務管理、経理、購買業務などは、海外へ外注される時代になっている。そうした影響は社会に如実に表れ、日本ではいわゆる会社事務員などの就業者数が減少し続けている。

現代の日本社会では、コンピューターがあれば日本人以外でもできることを教えることは意味がなくなってしまった。現在の小学生の過半数は、将来、今は存在していない仕事に就くと指摘する研究者などもおり、長く暗記試験が重要視されてきた学校教育はICTの進展により大きな変換点を迎えている。

大学においても、ICTの活用によって、教育や研究、経営などのあり方が変わりはじめている。なかでも注目されるのが、これまで文書作成や表計算など実用重視のソフト構成であった大学のパソコンに、「Adobe Creative Cloud」など、学生の創造性を刺激するソフトが提供されつつあることだ。しかも、芸術系の学部や研究室単位で導入するだけでなく、総合大学で全学導入するケースも増えている。

クリエイティブソフト導入の真の意義

注:2014年については11月までのBLSデータを基に著者が推計(年率換算)した フェデラル・リザーブ・バンク・オブ・サンフランシスコのFRBSFエコノミック・レター 2015-02 「高等教育、賃金、および極性形成」 著者: ロブ・ヴァレッタよりの転載 (http://www.frbsf.org/economic-research/publications/economic-letter/2015/january/wages-education-college-labor-earnings-income/) ※当記事に示された意見は必ずしもフェデラル・リザーブ・バンク・オブ・サンフランシスコの経営管理者および連邦準備制度理事会の意見を反映するものではありません。

実社会においてICTのスキルが必須とされる実情を考えれば、大学がICT教育、ICT環境の充実に力を入れるのは必然の流れといえる。そのような中で「Creative Cloud」など、創造性を養うソフトの導入は、実はこれからの人材育成において非常に大きな意味を持っている。ただし、導入する大学側がその重要性をしっかり認識していないと効果は半減してしまう。

芸術系以外の大学生になぜ「クリエイティブ」が必要なのか。それは今までのように、モノを考える人材、モノをデザインする人材、モノを作る人材とが、個別に存在する時代ではなくなってきているということだ。スキルを習得したことで時代の変化に気付いた学生たちは、すでに行動しはじめている。

具体的な例で紹介したほうが分かりやすいだろう。