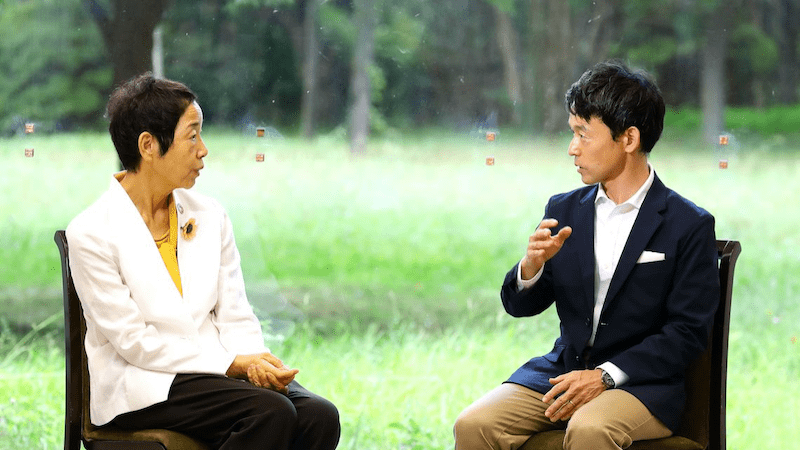

「子の自己肯定感」守るため大人ができること サヘル・ローズ×脳医学者が考える最適解とは

深い愛情が自己肯定感を育む

――自己肯定感は、何歳から形成されるのでしょうか。

瀧 靖之氏

瀧靖之(以下、瀧):はっきりした年齢は確認されていませんが、3歳ごろだと考えられます。自己肯定感の形成には、思考をつかさどる脳の前頭葉、とくに前頭前野という部位が関連します。この部位が、3歳ごろから発達して自己と他者の違いを認識し始めるため、同時期に自己肯定感も芽生えると思われます。さまざまな研究から明らかなのは、形成の過程で、親や大人との良好な関係や、自然体験が関連してくるということです。

サヘル・ローズ(以下、サヘル):私は生まれてすぐ、イラン・イラク戦争のさなか孤児院に預けら

瀧:壮絶な体験をされてきたのですね。確かに、親から注がれる愛情のまなざしと、「ありのままの自分を認めてくれて、肯定してもらえる」という経験の蓄積は、自己肯定感の形成につながると考えられます。ただし、人間の脳は柔軟に変化する性質、可塑性を持ち合わせています。そのため、幼少期に自己肯定感が育まれなかったからといって、ずっと自己肯定感が低いままとは限りません。

サヘル:それも、自分の過去を振り返るとすごく納得できるお話です。というのも、私は今の母に出会ってから、自己肯定感を持てるようになったからです。救助ボランティアをしていた母に引き取られ8歳で養子になりましたが、最初はそもそも親という存在自体よくわからなかったので、すごく反発心がありました。なかなか「お母さん」と呼べませんでしたし、「自分は誰にも必要とされていない」という感覚は拭い去れないままでした。

――どのようなことがきっかけで、気持ちに変化があったのですか。

サヘル:中学生のころ、自殺を考えたときです。小学2年生で来日したのですが、中学校に上がっていじめがエスカレートしたのです。今でこそ、多様性や異文化を認めようという機運が高まっていますが、当時は「異端な人間は排除しよう」という空気が漂っていたと思います。さらに、イランはテロリストの国、というイメージが強かったことも、いじめの要因だったかもしれません。1つのネガティブな言葉で心がくじけ、ほかでどんなに褒められてもまったく響きませんでした。

心が暗闇に落ちてしまい、自分はダメな人間で生きていても仕方ない、と死に片足を踏み入れたとき、母から「死にたかったら死んでもいい。その代わりお母さんも一緒に連れていって」と言われたんです。それを聞いて、「この人はこんなにも自分を愛してくれているんだ」と気づきました。その瞬間、母からの愛情を感じ、初めて「生きたい」という感情が湧き出たんです。同時に、「私は私のままでいいんだ」と思えるようになり、そこから自己肯定感が芽生えました。

瀧:お母様からの深い愛情を確信したことで、自分を大事な存在だと思えるようになったのですね。サヘルさんのお話を伺い、他者からの愛情が、自己肯定感にどれほど大きな影響を与えるか再認識しました。

サヘル:自己肯定感が高いと聞くと、心や意思がとても強くて、凛(りん)としている状態を連想しますよね。でも、実は自己肯定感とは、弱い自分を愛せる原動力ではないかと思うんです。弱さを認められるから、苦しいときは「苦しい」と、疲れたら「もう疲れた」とさらけ出せる。そして、強くなるために踏ん張れる。そのプロセスで自己肯定感が重要である気がするんです。

自己肯定感が低かった頃を思い出すと、失敗をおそれ後ずさりばかりしていました。母はそんなとき、「サヘルはすばらしいものを持っているじゃない」といつも背中を押してくれました。自分や周りが無理だと思ったことも、最も身近な存在である母が否定せず「やってみようよ」と信じてくれたことで、挑戦する勇気を持てました。

自己肯定感は1人では生まれない、誰かが自分を認めてくれてこそ芽生えるものだと、自分の経験を踏まえ感じています。

自然という「異世界」を体験する意味とは

――ここまで、親子などの濃い人間関係が自己肯定感に与える影響について考察いただきました。同様に、自然との関わりが子どもの自己肯定感を高めることもあるのでしょうか。

瀧:はい、大いにあります。人間は、物事をやり抜くと「自分にはできる」と自信がつきます。それも好奇心に突き動かされて熱中したときは、自ら進んでやり切りますから、子どもの好奇心を刺激する要素にあふれた自然は、最適なフィールドです。

日常生活では、「車が来るから危ない」「物を壊しちゃいけないから、おとなしくして」など、子どもの行動を抑制する場面が多いですよね。しかし、自然の中では行動の制限が少ないため、好奇心を思い切り解き放つことができます。それが、熱中体験、ひいては自己肯定感を育むことにつながるのです。

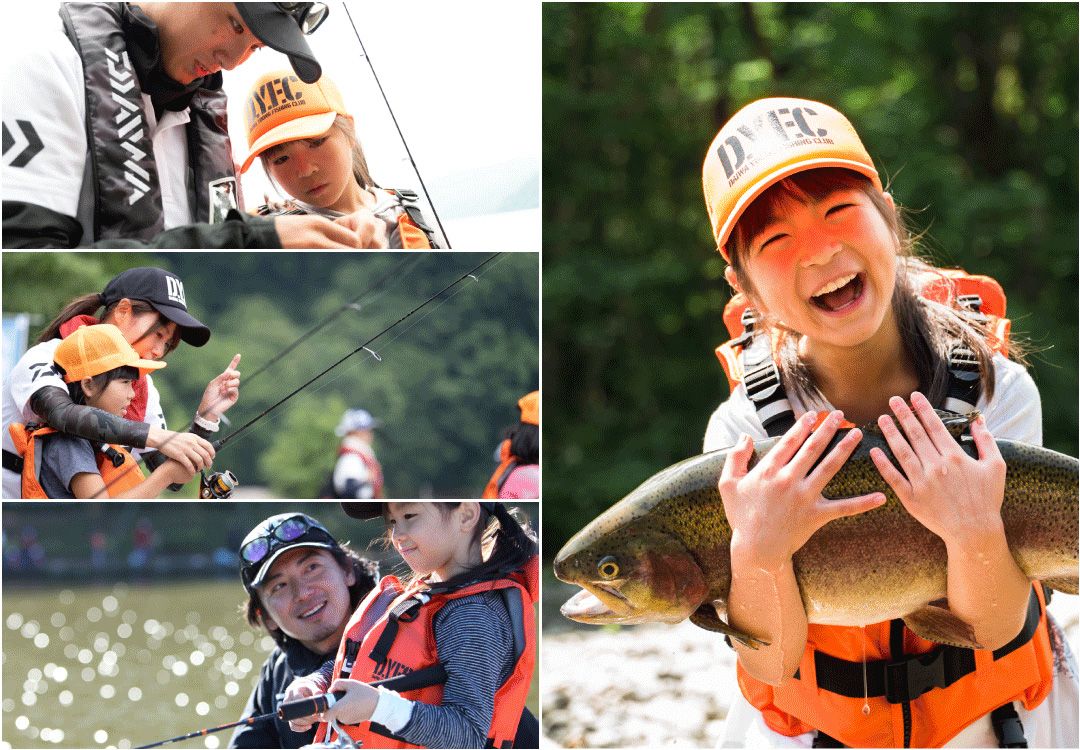

サヘル:とても納得できるお話です。最近テレビ番組の企画で、ハゼ釣りを体験したんです。それまで、釣りって楽しいのかな……と思っていましたが、すごく面白くて熱中してしまいました。海の中は見えないですから、どんな生き物がいるのか気になって調べたり、釣りのエキスパートに聞いたりして、大人の私でも好奇心が刺激されたことを覚えています。

瀧:私も釣りが大好きですが、釣りはアウトドアスポーツの中でも、とりわけ好奇心への刺激が強いと思います。景色、波、潮目、釣れる魚、すべてに変化がありますし、戦略も必要です。そのため、子どもの熱中体験にはうってつけでしょうね。

サヘル:「見えない世界と対峙するワクワク感」がありますよね。あと、自然の中では、ありのままの自分で他者とつながれると思うんです。私は成長するにつれ、母との会話が減ってしまったのですが、一緒にガーデニングを始めたことで共通の話題ができ、またたくさん話すようになったんです。130種類のバラを育てていますが、近所の子どもたちや他国の人も訪れてお互いにコミュニケーションを取ったりしていて、ガーデニングを通じそれぞれの存在がいっそう近くなった気がします。

子どもと大人の「理想の関係」とは

――サヘルさんは、各国の子どもたちと、自然の中で対話する「青空教室」を行っていらっしゃいますが、自然の中で子どもたちと触れ合う大切さについてどう感じていますか。

サヘル:孤児院で暮らしていた頃、空の下にいるときだけは、心を開放して自由を感じることができました。空や大地には境界線がなく、どんな人でも存在していいんだと思えたんです。ただ、ストリートチルドレンや難民キャンプで暮らす子どもにとっては、必ずしもそう捉えられないこともあります。

空は針金で覆われ、上のほうを戦闘機が飛んでいる。大地を駆け回りたくても、どこかに地雷が埋まっている危険性があります。彼らに、「こうした日常は当たり前ではなく、本来自然はすばらしいものなんだよ」と教えたくて、青空の下で語り合う機会をつくりました。私たちは空と大地でつながっている、だから孤独じゃないんだと、自然を通して伝えています。

瀧:それは、数々の逆境を乗り越えてきたサヘルさんにしか、伝えられないことかもしれませんね。

サヘル:ありがとうございます。ただ、自己肯定感の観点では、苦境の中で生きる子どもたちよりも、日本の平和な社会に生きる子どもたちのほうが、自己肯定感が低いようにも思えるのです。ストリートチルドレンや難民キャンプの子どもたちは、「必ずこの生活から抜け出すんだ」という強い意志があり、教育の機会があれば、もらったペン1つ無駄にせず、食らいつくように学んでいます。逆に日本の子どもたちは、生き残ることを考えなくてもいいので、幸せな分、生きる意味を見いだせなくなってしまうのかもしれません。

瀧:結局は、楽しく生きることが大事かもしれませんね。好きなことに没頭できる、それを否定せずに応援してくれる大人がいる。そうした環境があると、子どもはおのずと自分を大切にする感覚を持つようになり、ひいては自分が存在している意味を実感できるようになるはずです。

――単独での自然体験ではなく、誰かと一緒に自然体験をすることで、より得られるものがあるのでしょうか。

瀧:そうですね。サヘルさんが経験されたように、自然のフィールドで誰かと共同作業をすることで、好奇心だけではなく、相手への思いやりや共感性も生まれます。これらの感覚は、社会で生きていく私たちにとって非常に大切なものです。近年、SNSの普及によりリアルなコミュニケーションが減ったことで、人々の共感性が世界的に低下したといわれています。こうした時代だからこそ、誰かと一緒に自然体験をして、思いやりや共感を伴うコミュニケーションを知ることが、子どもたちには必要でしょう。

サヘル:「公園で遊ぶ前に勉強しなさい!」と言いたくなる気持ちもわかりますが、自然と触れ合い、人とつながることで得られる学びもすごく大事だと思うんです。何に興味を持つかはその子次第なので、まずは好奇心をかき立てさせてあげることが大人の役割かもしれませんね。

瀧:おっしゃるとおり、好奇心は人間を突き動かすエンジンのようなものです。好奇心は無限に広がるので、結果としてさまざまな感性を広げてくれますよ。