企業も自治体も共に進化する

創造性の高い戦略が成長の推進力に

企業活動や地域経済を成長軌道へ導く立地戦略とは

海外に目を向けた時代から

国内を重視する時代に

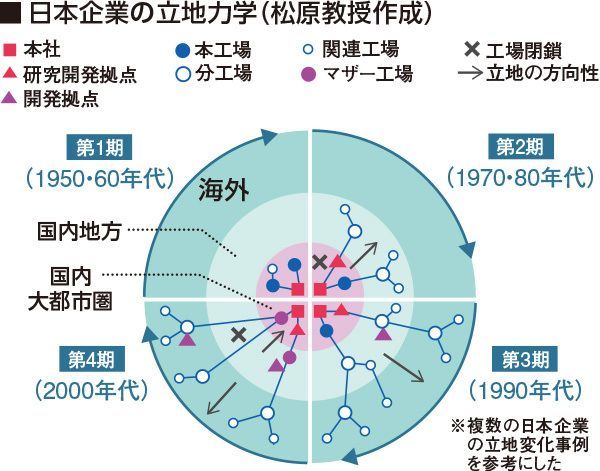

「日本における企業の立地戦略は時代とともに変化し、1950年代から60年代、企業立地は大都市圏のなかで完結していました。70年代以降は、交通網の発達や整備により、労働力や土地を求めて地方に出ていくようになったのです」。そう指摘するのは東京大学の松原宏教授だ。やがて90年代になると急速に海外立地が進むようになった。「ここで注目していただきたいのは、2000年代以降も確かに海外へ向かう流れはあるものの、一方では国内の大都市圏に向かう動きが出てきたことです」(図参照)

その背景には、本社と研究開発拠点の近接性を重視した立地が増えてきていることがあるという。さらに、グローバル競争が激化するなかで、新製品投入のスピードアップや付加価値向上のためには、研究開発と生産の連携を密にするため、海外展開の生産技術確立などを行うマザー工場も大都市圏に立地するようになってきたという。

こうした状況下で自治体は、自らの地域にある工場のマザー工場化や、マザー工場の誘致に注力する必要性が高まってきた。「しかも、開発した製品をスムーズに量産化につなげるためには、すぐに不具合が改良できるよう、開発部門と生産部門を一体化させる動きも出てきています」。つまり、自治体はマザー工場を誘致できれば、開発部門も誘致できる可能性が高まるということだ。

また自治体の企業誘致策として多く見られるのが、補助金などの優遇策だ。加えて近年は、すでに立地している企業の進化を促すような施策も打ち出されるようになってきている。「工場のマザー機能強化に対する補助金の他、開発部門の人員増強を支援するといった、人に対する助成も行われています」

さらに14年9月には、国の地方創生本部として「まち・ひと・しごと創生本部」が設置され、昨年6月に地域再生法を改正して、本社機能を地方に移転した企業への税制優遇措置も打ち出されている。これに呼応して、自治体独自の優遇策をプラスする動きもあり、それらを活用して本社機能を移転する企業も出始めている。