日本で成長中、ベトナムIT最大手が誇る「人材力」 「ITスキル×日本語」有する人材が豊富にいる訳

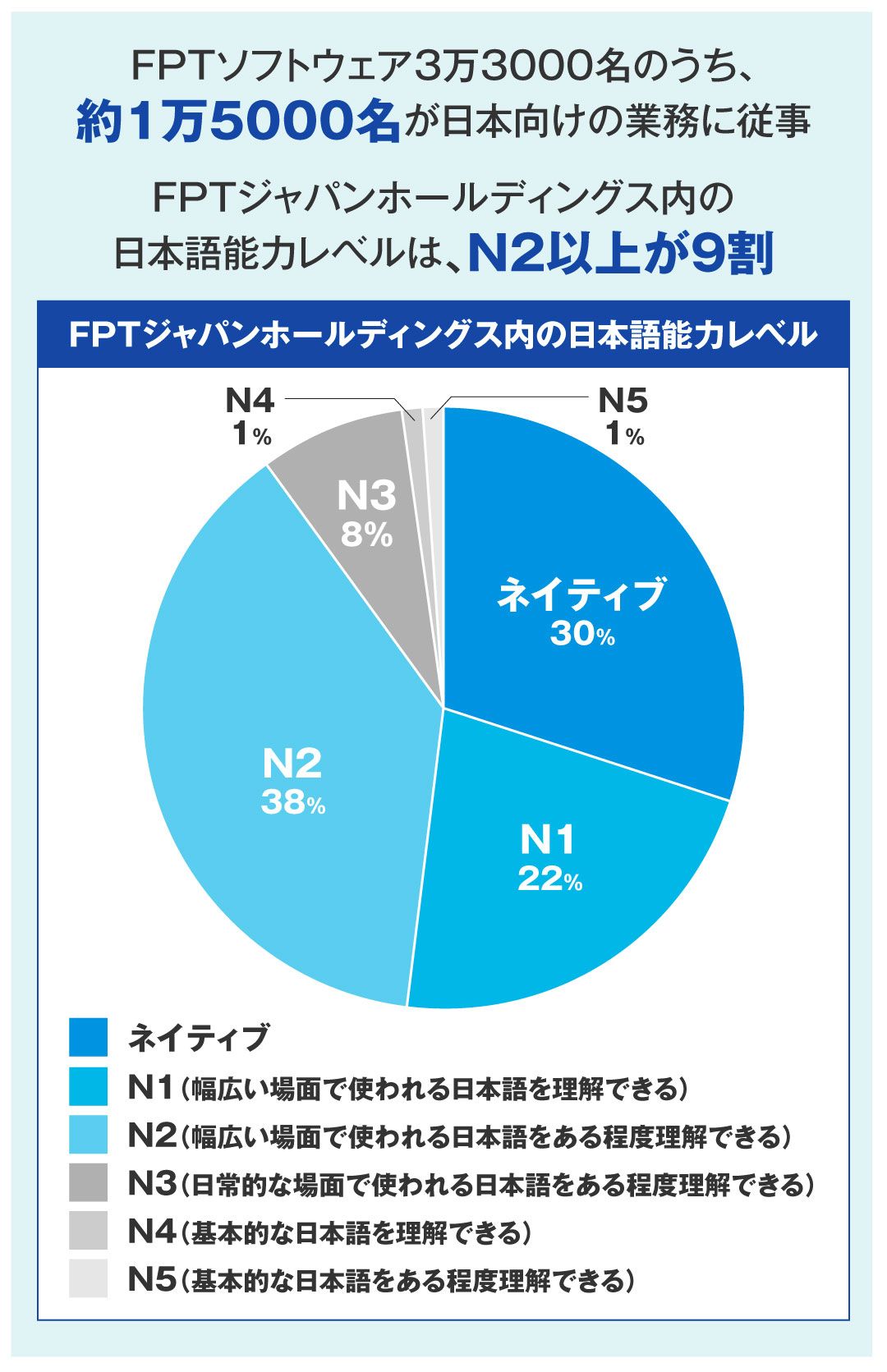

そして、日本法人であるFPTジャパンホールディングスは、日本企業の実情や商慣習に合わせたITスキルと日本語能力を兼ね備えた人材を豊富に擁する「人材力」を強みに、日本企業のDXパートナーとして存在感を増している。日本のIT人材不足が深刻化する中でも同社が誇る人材力について、執行役員 兼 最高人事責任者のチン・バン・タオ氏に聞いた。

5年後に79万人不足、なぜIT人材は集まらないのか

日本国内で、IT人材が2030年に最大で79万人不足する――。経済産業省は19年、驚きの試算を公表した。30年まであと5年と迫る中、このまま人材不足の状態が続けば、開発プロジェクトは遅延し企業の競争力を奪うことになりかねない。

こうしたIT人材の不足が続く理由を、FPTジャパンホールディングス執行役員 兼 最高人事責任者のチン・バン・タオ氏はこう分析する。

「日本のIT人材不足の原因として、労働人口の減少がよく挙げられます。しかしそれだけではなく、コロナ禍によってリモートワークの環境が整った結果として、IT人材が世界中、どの国の仕事も受け入れられるようになったことも要因だと感じています。そのうえで『円安の進行』が、グローバルなIT人材の獲得競争の中で日本市場の魅力を相対的に低下させているのです。

また、労働人口の減少をITによる自動化や効率化でカバーしようとする企業が増え、ニーズが拡大していることも一因でしょう。需給のギャップの拡大が、ますます日本でIT人材が足りない状態を加速させています」

日本企業では、国内でIT人材を採用するのが難しいと判断し、海外から人材を獲得したり、開発拠点を海外に設ける「オフショア開発」を取り入れたりするケースも増えている。しかし、国際的にIT人材の争奪戦は激化しており、思うように海外の開発力を導入できない企業もある。

「ITスキル」と「現地の言葉」、両方を重視する理由

そうした中で、FPTジャパンホールディングスは2005年から日本で活動し、ITパートナーとしての実績を積んできた。それを裏付けるように、ここ15年間は年平均27%の高い売り上げ成長を続けている。

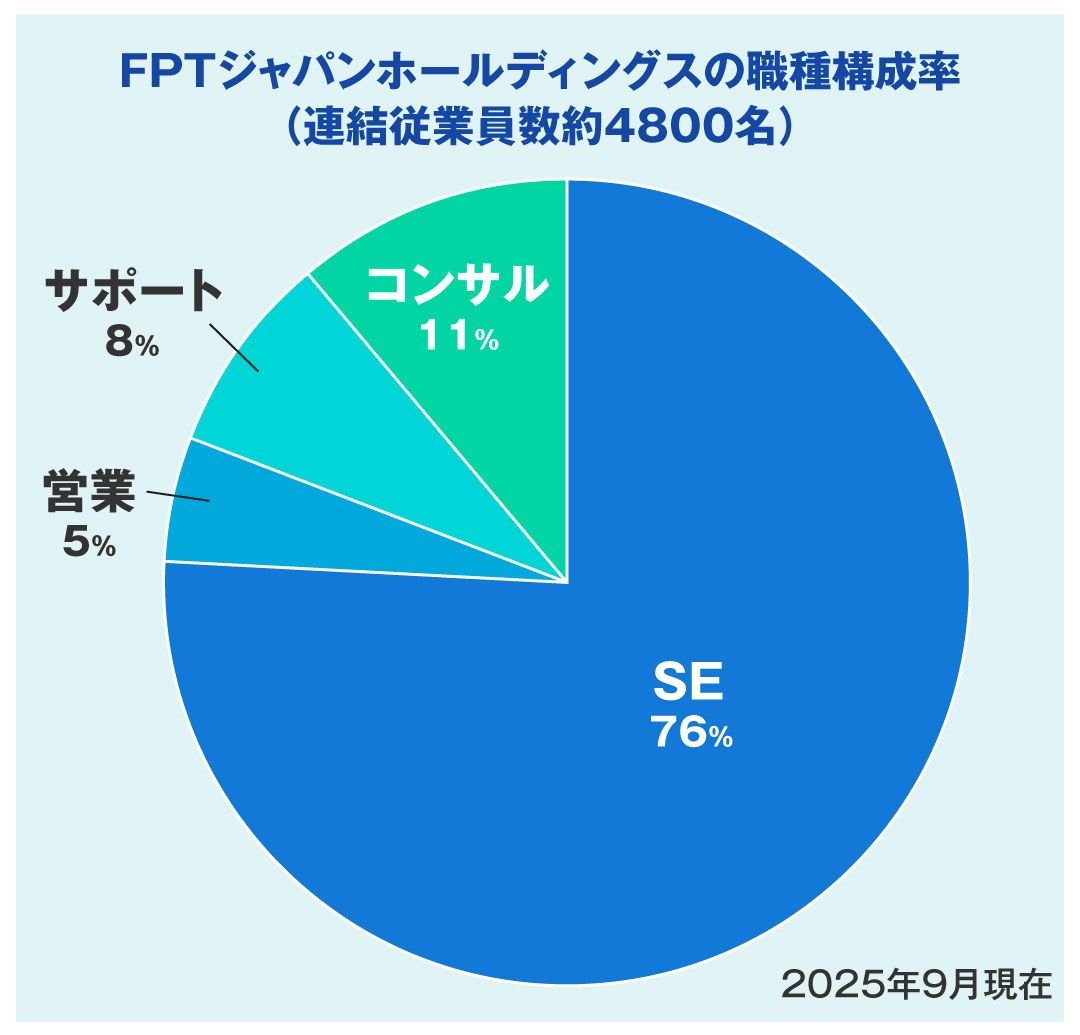

同社の成長を支えるのが、質と量を兼ね備えた「人材力」だ。現在、開発リソースの拡充に加速をつけており、25年度中に国内の社員数を前年から1000名増強し、5000名体制とする意欲的な計画も立てている。

タオ氏はFPTのIT人材が日本に限らずグローバルで存在感を発揮する理由として、「専門性の高いITスキル」と「現地の言語に対応できるコミュニケーション能力」の“2つの柱”を挙げる。とくに同社が最重点地域とする日本市場に対する人材の開発力は、ほかに類を見ない特徴がある。

「当社の創業者で、現・会長のチュオン・ザー・ビンは、当社が海外で事業を始めた20年以上前に『現地の言語で話し、IT開発を支援する』という基本方針を打ち立てました。それ以来、当社のエンジニアにとってITスキルと言語能力は、どちらも必要不可欠なものになっています」

FPTが社員に求める現地語の能力とは、単に会話ができるだけにとどまらない。各国の文化や商流を理解し、自らも積極的に発信、提案ができるほどの高い能力を求めている。ここまでできて初めて、「仕様書には載っていない顧客の課題の本質に迫ることができる」とタオ氏は説明する。

この積極性が生かされた例が、伊藤忠商事が進めたERPの移行支援プロジェクトだ。同社のプロジェクトリーダーが、開発段階の途中で新しい技術を取り入れる提案をチームに投げかけた際、FPTのメンバーは「それをやらせてもらえるのですか!」と目を輝かせて喜んだそうだ。パートナーとして納期やコストを考えると、当初の計画どおりに進めたくなる中で、「顧客への提供価値を最大化できるのであれば」と前向きに挑戦する姿勢を示したのである。

「従業員には、顧客の意思を尊重しながらもイノベーションを重視し、つねに挑戦する姿勢と改善するマインドを身に付けられるよう支援しています。例えば、新しいプロジェクトのパートナーとなるときには、お客様に対してまず『今回は何が新しいのですか』と問いかけます。前例踏襲ではなく、つねに新しいほうへ向かって価値を生み出すことが必要なのです」

そうした踏み込んだコミュニケーションができるのも、同社の日本市場での実績と、人材の日本語能力の高さがなせる業なのだろう。加えて、FPTの社員ならではの新しい技術や提案への積極性が、顧客からの評価と信頼につながっていることがうかがえる。

さらにFPTは、ITスキルと語学力の両輪を備える人材を輩出するための仕組みとして、小学校から一貫した教育インフラを構築している。とくに「FPT大学」はベトナム有数の大学として存在しており、ビジネスの現場で使えるIT教育にも注力。この学校を卒業した学生のうち、FPTグループへ就職する人数は約3分の1にも上る。

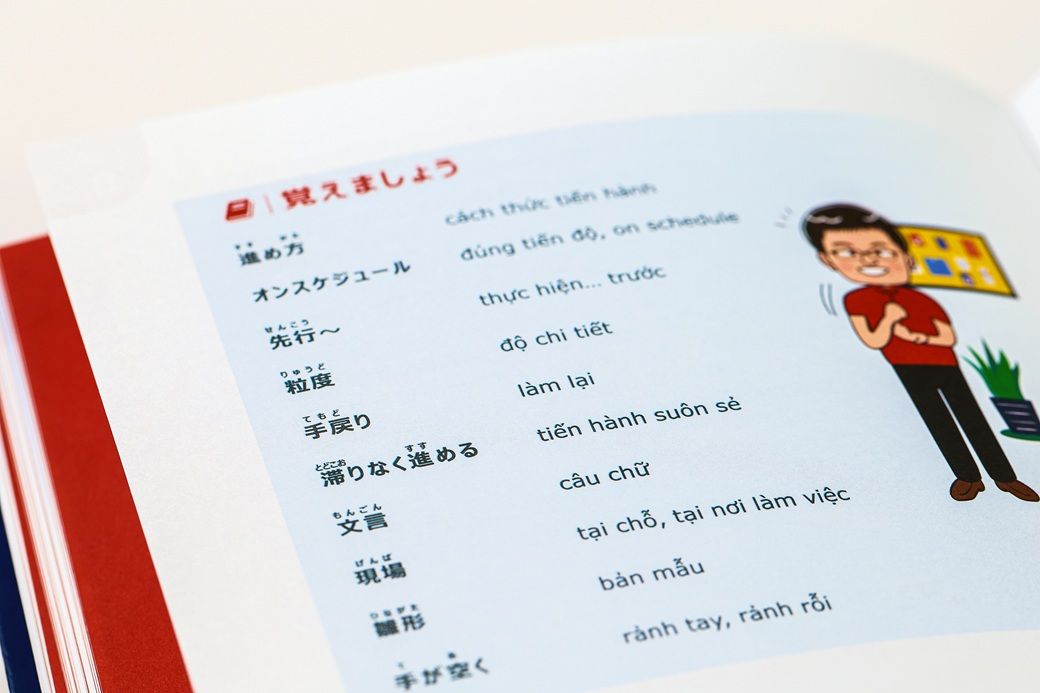

また、ベトナムにある「FPTソフトウェア言語教育学院(LTI)」では、語学として日本語を学ぶ学生が最も多く、基礎的な日本語会話や筆記、さらには日本の開発現場に即した知識を習得できる。実際に日本語で書かれたIT用語の教科書は、版を重ねて現在までに4冊発行されている。

そうしてベトナムで日本語を学んだ人材は、日本に配属されてからも、東京都内にある「FPT日本語学校(FPT Japan Academy)」でさらに実践的な日本語を勉強できる。こうした手厚い教育システムが、従業員の日本語能力や商慣習の理解を支えている。

経験豊富な日本人を積極採用、日本企業の支援強化へ

FPTジャパンホールディングスが進める25年度に国内人員を1000名増強する計画の中で、ベトナム籍の人材の採用は約4割、残りは日本のITベンダーなどで働いてきたベテラン社員のキャリア採用を想定している。

「経験豊富なベテラン社員の方には採用されてすぐに、ベトナムの若いエンジニア十数名のチームのリーダーとして、開発の指揮を執るような役割を担っていただくことが多いです。さまざまな国籍の社員を1つにまとめてプロジェクトを推進することは、ほかではなかなか得られない経験で、実際にやりがいを感じているという声も上がっています。

今後もベトナムの若手社員、日本のシニア社員、あるいは中堅の中途採用まで偏ることなく、全体の数を増やしていきたいと思っています」

さらに同社では今、開発の前工程であるコンサルティング能力の拡充にも力を入れており、M&Aによってグループに加わる企業も増加している。タオ氏は最後にこう語った。

「FPTは創業当初、簡単な開発をベトナムの拠点で担うオフショア開発のパートナーでした。しかし徐々に実績を積み、現在では上流のコンサルティングや、開発チームをマネジメントするプロジェクトマネジャーを担うことができる人材も豊富です。日本企業のさまざまなニーズに応えられるよう、今後も成長し挑戦し続ける存在でありたいです」

オフショア開発を考えているが、言語の問題で意思疎通が十分できるか心配だったり、オフショア開発のパートナーには下流工程しか任せられないと考えていたりする企業は少なくない。そうした企業にとって、顧客の課題抽出や解決策の提示、実際の開発、運用までを担うFPTジャパンホールディングスは、心強いDXパートナーとなるのではないだろうか。

そして同社が見据える未来は、個社の課題解決にとどまらない。「日本の失われた30年をITの力で蘇らせる」という視座を持って、日本産業の飛躍に貢献する――。その思いの下、これからも邁進していく考えだ。