LCAをサステイナビリティ経営のコンパスに 紙ストローから電気自動車まで〜脱炭素の真実

Wholeness Lab代表

青木 志保子

専門は環境学。東京大学大学院新領域創成科学研究科環境システム学修士課程(環境学修士)修了後、地方自治体職員、NGO職員、NPO職員、大学研究者を経てWholeness Lab代表として現在、東京大学大学院新領域創成科学研究科環境システム学 後期博士課程在籍。その他、国際大学グローバル・コミュニケーション・センター 主任研究員(併任)、芝浦工業大学非常勤講師、特定非営利活動法人ミラツク 研究員(非常勤)、など

「ゆりかごから墓場まで」――LCAをコンパスに

――気候変動対策が課題になっていきます。企業はどう取り組むべきでしょうか。

青木 世界の気温は年々上昇しています。今すぐに取り組むべき喫緊の課題になっています。これまでは「やりたい企業がやればいい」という時代でしたが、今後はあらゆる企業にとって必須になっていきます。

政府の制約も強くなっています。2026年度から本格的に導入される排出量取引制度(GX-ETS)では、年間10万トン以上の排出量の多い企業に対し参加を義務づける方針です。また金融庁は27年3月期から、時価総額が大きい企業から順に、有価証券報告書へのサステナビリティ基準委員会(SSBJ)基準などを踏まえた開示を求める方針です。

欧州連合(EU)では、グリーンウォッシュ(企業の見せかけの環境対応)を規制する「グリーンクレーム指令」が各国の国内法への落とし込みを経て今後施行される予定です。「エコ」や「サステイナブル」といった言葉をあいまいに使うことが禁止されます。EUではまた、「デジタル製品パスポート」の導入も進んでいます。製品ごとに使っている部品、環境負荷といった情報を追跡可能にする仕組みです。「グリーンクレーム指令」「デジタル製品パスポート」ともに、ライフ・サイクル・アセスメント(以下、LCA)をはじめとする定量化手法を用いて記録し、わかりやすく提示することが求められるケースが増えています。海外に進出している企業はもちろんのこと、製品を輸出している企業には大きな影響があります。

――青木さんはLCAによる環境負荷の定量化について研究し、企業へのアドバイスもされています。

青木 LCAの概念自体は1970年代初めに登場しています。GHG(温室効果ガス)などによる環境負荷は目に見えないため、これらを可視化する手法としてLCAが重視されています。

企業が脱炭素に取り組みたい、サステイナブルなビジネスをしたいと考えても、正しく定量化ができないと意図せず誤った方向に進む可能性があります。最近注目された事例ではプラスチックのストローの問題があります。紙ストローのほうがサステイナブルであるとして、導入したカフェチェーンなどもありました。ところがあるLCA調査を見ると、プラスチックから紙にすることで、「気候変動」や「非再生可能資源」にはポジティブ(環境負荷が低くなる)に働くものの、「酸性化」や「富栄養化」「水不足」にはネガティブ(環境負荷が高くなる)という結果になりました。つまり、選択にはトレードオフの関係があり、一概に「紙ストローのほうが環境にやさしい」とはいえないのです。EV(電気自動車)とガソリン車にも同様の問題があります。

LCAとは、製品やサービスを、原材料採取から調達・製品製造・輸送・使用・廃棄・リサイクルに至るまで、すなわち「ゆりかごから墓場まで」のすべての工程を対象に定量的に評価しようとする考え方です。LCAは2つの視点で環境負荷を定量化します。1つ目の視点は「時間軸・サプライチェーン」などの縦軸です。2つ目の視点は、気候変動、富栄養化、水資源の枯渇、土地利用の変化など「評価対象」の横軸です。LCAの手順はISO14040および14044に規定があります。私は「LCAはサステイナビリティ実現に必要な"コンパス"」だと言っています。

GX時代の経営戦略――三方よしを実現するLCA活用

――脱炭素というと、省エネが注目されがちですが、LCAの視点で考えると、企業はビジネスそのもののあり方を考え直す必要がありそうです。

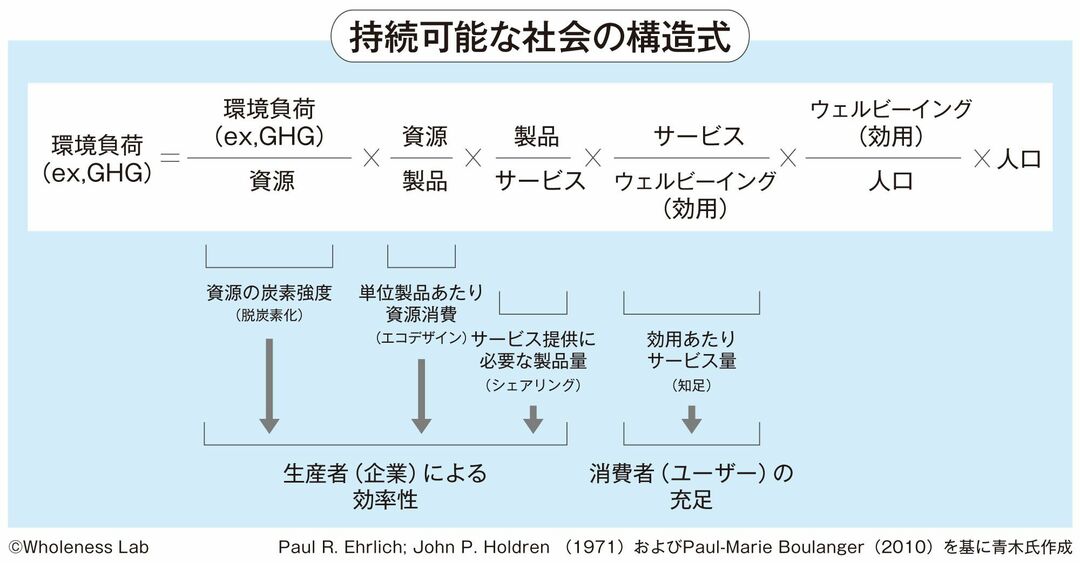

青木 そのとおりです。下の図表「持続可能な社会の構造式」は、ビジネスと社会構造に焦点を当て(縦軸とし)、環境負荷を構成する項目を独自にまとめたものです。

多くの人が、「環境負荷」を投入した「資源」で割った「資源の炭素強度(脱炭素化)」にフォーカスしがちです。しかし、どれだけ少ない資源で製品を作るか(エコデザイン)、どれだけ少ない製品でサービスを提供するか(シェアリング)といったことも大切です。

さらに、生産者(企業)による効率性の追求だけでなく、消費者(ユーザー)が少ないサービスでどれだけウェルビーイング(効用)を上げられるかという「充足性」も大事です。エコデザインであれば、例えば、製品の軽量化や性能向上、包装の簡易化など取り組める方向性は多岐にわたります。シェアリングでは、欧州で洗濯機などの家電を所有するのではなく従量課金モデルで提供する企業などが、消費者の支持を得ています。

――排出量取引制度(GX-ETS)のお話もありましたが、企業はGX(グリーントランスフォーメーション)なども視野に入れ、経営視点でLCAに取り組むべきということでしょうか。

青木 GXを包含する概念として日本古来の「三方よし」があると考えています。「売り手よし、買い手よし、世間よし」の三者が満足する状態ですが、これは「持続可能な社会の構造式」で表現できます。少ない資源でものづくりをすれば、自社の利益率を向上できます。もちろん、環境負荷も下げられます。さらに、少ないサービスでウェルビーイング(効用)を高めることは、短期的な満足度の向上だけでなく長期的な充足性の向上も期待できます。「この商品を使う自分が好き」というユーザーのアイデンティティーを高めるからです。

日本にはアニメや伝統工芸、和食など、「三方よし」を実現できるような分野が数多くあると思います。LCAの視点で定量化しながら「自社がこれからどこへ向かうべきなのか」を定め、強みを発揮してほしいと願っています。