回収フロンを“破壊”せず“再生”、そして“循環”へ 東京冷機工業が描くカーボンオフセットの未来

業界初※のカーボンオフセット付き再生フロン、誕生

「フロンは“使い捨て”ではなく、“再生”すべき資源です」。そう語るのは、空調・冷熱設備の設計施工からメンテナンスまでを手がける東京冷機工業 副社長の中嶋久氏だ。

取締役 副社長

中嶋 久

2001年に制定されたフロン回収・破壊法により機器からのフロン回収は義務づけられたが、回収したフロンは「破壊」されることが主流であった。

15年にフロン排出抑制法が改正されたことで、漏洩対策や管理体制の強化が求められた。この対策に講じる中、同社はより環境負荷が少ない再生フロンに着目した。

「壊して終わりでは、持続可能とはいえません。まだ使えるものを捨てるという発想そのものが、見直されるべきではないかと感じていました」

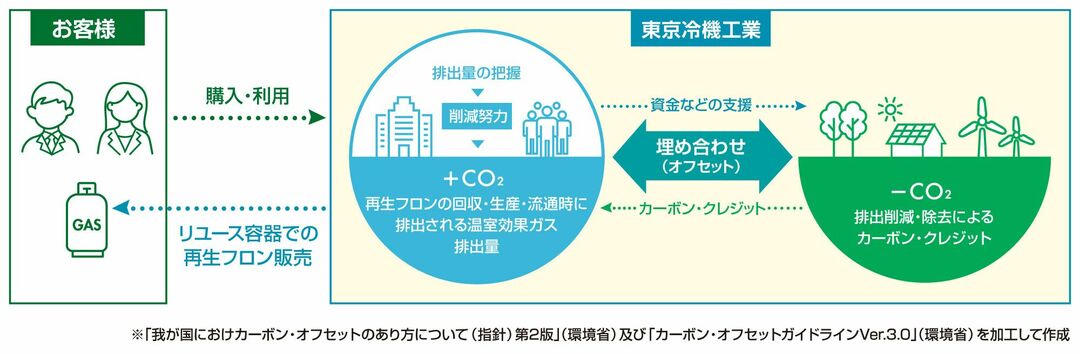

同社が25年4月に販売開始した再生フロン製品「ANASTA(アナスタ)」は、まさにこの思いを形にしたものだ。回収したフロンを適切に再生し、利用可能な状態に戻すだけでなく、その過程で発生するCO2の排出を相殺する「カーボンオフセット」を活用する。環境総研が販売する「Zフロン」をカーボンオフセットしたもので、同社専用の再生フロンだ。カーボンオフセットを実施した再生フロン製品は業界初※だという。対象となるフロンは「R410A」「R32」「R407C」「R404A」「R22」の5種類で、いずれも業界で広く使用されており、導入効果のインパクトが大きい。CO2の削減量を認証する「J−クレジット」のうち森林由来のものを東京冷機工業が購入してオフセットを実現する。

「ANASTA」の大きな特長は、その環境性能が第三者認証によって“見える化”されている点にある。製品のライフサイクル全体における環境負荷を定量的に開示する「SuMPO EPD(環境製品宣言)」を24年10月に取得しており、「ANASTA」を使用している機器には「クレジット付き再生フロン」であることを明示する専用ステッカーを貼付していく。目に見える形で環境配慮を表示できることから、「ESG開示やスコープ対応が求められる企業からの評価も高い」と中嶋氏は紹介する。

森林由来のクレジットによる地産地消型オフセット

「ANASTA」の特色は、再生フロンとしての品質もさることながら、「使えば使うほど環境に貢献できる」仕組みを目指し、森林クレジットとの連携を組み合わせたカーボンオフセット付き再生フロンであることだ。

「当社は関東エリアを主要な活動拠点としています。そこで、地域で排出したCO2は、地域の森林で相殺するという地産地消型のオフセットスキームを構築すべきだと考えました。該当する森林を探し当てるのは簡単ではありませんでしたが、幸い、当社の考えに賛同していただける森林オーナーと出会うことができました」と中嶋氏は話す。単なる炭素削減の数値合わせではなく、企業としての姿勢や本気度を内外に示すものだろう。「サイクル回収に50年かかるといわれる森林ですが、今取り組まなければ、次の世代に責任を果たせないと考えています」と中嶋氏は語る。

その意義に共感し、再生フロン製品を選択する顧客が増えているという。意外だったのは、価格面での反応だ。「再生フロンの導入によりコストは若干上がっていますが、それでも応援したいと理解を示してくださるお客様がほとんどでした」。顧客企業も“共に取り組む意義”を重視しているということだろう。「ANASTA」の名前はギリシャ語の「再生・復活(アナスタシス)」に由来しているが、その背景となる「地球環境との共生」という志が社会に浸透しようとしている。

地域密着の現場力が築いた再生スキーム

温室効果ガスの排出削減、冷媒の供給不足を補うものとして、再生フロンが有力な選択肢として注目されている。ただし、その普及には課題もある。中嶋氏は「品質が安定し、確実に供給できる体制が整っていなければ、再生フロンは社会的に広がっていきません」と指摘する。信頼性の高い再生品を安定的に流通させるには、製品開発だけでなく、回収・再生・供給まで一貫したインフラと組織体制が欠かせない。その点、東京冷機工業には関東一円に広がる31のサービスステーションと、6000社を超える顧客との継続的な関係性がある。この地域密着型ネットワークこそが、「ANASTA」のような新たな試みに実行力を与えた。

「お客様の設備にどの冷媒が使われているか、定期的な点検で日常の運転状態を把握できているからこそ、ライフサイクル全体でのCO2排出量を見える化し、オフセットスキームを成立させることができます」と中嶋氏は語る。

また同社は、「ZEB」認証プロセスを実際の建物を使って実証する「成長支援センター(GSC・ZEB Ready認証取得)」を拠点に、環境配慮型設備の導入支援や人材育成にも注力している。同センターは、太陽光発電や熱回収技術を活用した建物運用に加え、非常時のBCP(事業継続計画)機能を備えた施設として、地域貢献にも役立っている。また、今後は既存建築物のZEB化改修事例になるよう、Nearly ZEBの取得を目指している。

こうした環境対応を業界全体に広げていくには、まだ課題も多い。「小規模な施工事業者の中には、再生フロンという概念に触れたことがないところも少なくありません。しかし今後、再生は選択肢ではなく前提になります。われわれだけでは実現できませんし、お客様だけでも限界がある。さまざまなプレーヤーが連携し、共に積み重ねていくことが大切です。『ANASTA』がそのきっかけになり、新しいスタンダードをつくっていけたらと願っています」と中嶋氏は力を込める。

その第一歩を、東京冷機工業は確実に踏み出している。