GXはコストではない、経営強化のチャンスだ 人材育成から企業を支えるスキルアップNeXt

国家戦略と企業連携で進むGX

田原 眞一

最近になって、「GX(グリーントランスフォーメーション)」という言葉が経済やビジネスの現場で急速に広がっている。スキルアップNeXt代表取締役の田原眞一氏は、GXをこう説明する。

「企業は事業成長と収益性を維持しつつ、カーボンニュートラル達成を目指すことを求められています。しかし、従来の事業の延長線上で達成できるものではありません。だからこそ、事業モデルや経営戦略を大きく見直す必要があります。GXとは、単なる環境対応にとどまらず、企業の競争力を再定義し、持続的成長へとつなげる構造転換のことを意味します」

政府はGXを国家戦略として推進している。2022年には「GX実行会議」を発足させ、翌23年には「GX推進法」が成立した。その後も関連法案が相次ぎ、26年施行を目指した改正も進行中だ。

経済産業省も22年、「GXリーグ」を発足させている。GXに積極的に取り組む企業群が産官学と連携し、社会システム全体の変革に向けて協働する場だ。スキルアップNeXtはGXリーグ発足時から参加するとともに「GX人材市場創造ワーキング・グループ」の代表リーダー企業も務め、24年5月にはその成果物として「GXスキル標準(GXSS)」を策定し公表した。

「GXSS策定の背景として、GX関連人材の不足があります。30年時点で約200万人の人材が不足するという調査が報告されています。GXSSは『GXリテラシー標準』と『GX推進スキル標準』から構成されており、人材育成の指針になると期待しています」と田原氏は話す。

トリプル認定を目指す「GX検定」

スキルアップNeXtは創業当初からAI・DX人材育成に注力し、先端技術の導入や業務改善を支援してきた。蓄積した教育設計のノウハウや企業変革の経験を、GX分野にも生かせることが大きな強みだ。

田原氏は「日本企業では、AI・DX人材育成に比べればGX人材の育成はまだ緒に就いたばかりです。専門部署や推進を担う人材を十分に確保できていない企業も少なくありません。しかし、視点を変えれば、ここに大きな事業成長の機会があります。GXをコスト要因としてのみ捉えるのではなく、むしろ新しい市場を切り開き、競合との差別化を実現する手段とすることが重要です。実際に、GXを成長戦略として位置づける先進企業は、脱炭素技術やグリーンソリューションを新たな収益源として事業化し、環境価値と経済価値の両立を実現することで、市場での競争優位性を確立しています。求められているGX人材とは、自らの専門性を基盤に、脱炭素・循環型経済・エネルギー転換といった課題を事業変革へと結び付け、次の成長をつくり出せる人材だと考えています」と語る。

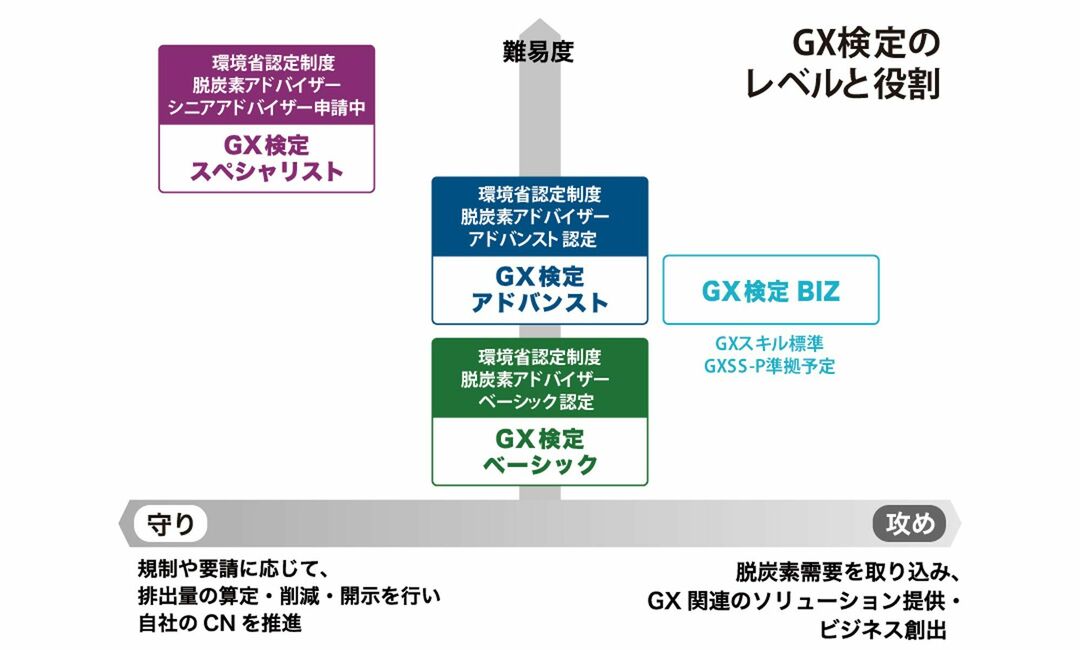

GX人材の育成には、その専門知識を客観的に評価する仕組みも必要となる。そうした課題に応えるのが、スキルアップNeXtが提供する「GX検定」だ。GX検定ベーシック、GX検定アドバンスト、GX検定スペシャリストのレベル別の3つと、GX検定BIZを加えた4検定で構成されている。

GX検定のベーシック、アドバンストはそれぞれ、環境省認定制度の「脱炭素アドバイザー ベーシック」「脱炭素アドバイザー アドバンスト」の認定を受けている。スペシャリストも「脱炭素シニアアドバイザー」の認定を申請中で、トリプル認定を目指している。

「GX検定BIZ」は前述したGXSSレベル2に相当しており、脱炭素需要を取り込み、GX関連のソリューション提供・ビジネス創出を担う、いわば「攻め」のGX人材であることを証明するものだ。

現状を可視化し「測る→学ぶ→実践」へ

GX人材の育成に当たっては、自社の社員や組織の現状を知ることが不可欠だ。スキルアップNeXtが無料提供(50名まで)する「GXアセスメント」を利用すれば、それも容易だ。

同アセスメントは、経産省GXリーグの「GXリテラシー標準」に準拠し、GXに関する基礎知識の習得度、取り組みの組織全体への浸透度、組織内での意識レベルなどが、個人ごと、組織ごとにポートフォリオとして確認でき、これを基に部署間や同業他社との比較から状況に合った人材育成が実施できる。GXアセスメントを受けたことによって、経営陣・幹部はGXリテラシーが高い一方で、GXソリューションを販売している部門のリテラシーが十分でないということが明らかになり、戦略実現に向けた人材育成を支援した事例もあるとのことだ。

GX研修の実施に当たっても同社は頼りになる存在だ。「当社は入門から実践、守りから攻めまでの体系的なカリキュラムを備え、企業に必要な教育をトータルでカバーします。ここまでGX人材の育成を本格的に行える企業は例が少ないと自負しています」と田原氏は胸を張る。

GX人材の不足が顕著になっていることから外部からの登用を検討する企業も出始めているようだ。それに対して田原氏は「確かに、外部人材の採用を検討する企業も一部見られますが、市場でもGX人材は限られており、容易に確保できる状況ではありません。むしろ、自社のビジネスモデルや事業戦略を深く理解している既存社員をGX人材として育成することが、実効性のあるGX推進を実現する最も効果的な方法です。こうした社内育成に取り組むことで、投資効率を高めつつ、組織への定着性も強まり、次世代の競争力を担う人材基盤を築くことができます。さらに、GX人材育成への体系的な取り組みは、投資家が重視する非財務情報開示においても企業の持続可能性への本気度を示す重要な指標となり、企業価値向上にも寄与します」と説明する。

そのうえで「GX検定や研修は、決して目的ではありません。企業が『測る→学ぶ→実践する』というサイクルを回し、自社のビジネスモデルや組織の特性に沿ったGX推進を実現するための手段です。本当の意味でのGXは、このサイクルを経て初めて形になります。私たちは、企業がこのプロセスを自走できるよう伴走し、次世代の競争力を築く人材育成の支援をしたいと考えています」と語る。そのきっかけとして、まずは「GXアセスメント」を試しに受けてみることで、自社の現状を把握するのもいいだろう。