革新し続ける「象印炊飯ジャー」の開発に迫る 妥協なき品質の追求が「おいしいごはんの印」

IHコイルの開発へのこだわりと、さらなる進化

おいしいごはんを炊く上で、欠かせないのが火力だ。

「ごはんのおいしさの決め手となる甘みは、高温で加熱されることによって引き出されます」と、炊飯ジャーの企画を担う三嶋一徳氏はそのメカニズムを説明する。

そのため、炊飯ジャーの開発は「いかにお米に高い熱を入れるか」がカギになる。内釜の材質や形状を変えたり、圧力をかけるなど、さまざまな手が尽くされてきた。

しかし実はもう1つ、重要な要素があるという。それは、釜の中で起こる「対流」だ。

「炊飯中に釜の中で対流が起こると、お米が激しく揺さぶられ、中のでんぷんが水中に飛び出し、甘みの成分へと変わって、お米の表面にコーティングされます。この原理に基づき、より甘さを引き出すために、どのように対流を強められるかが、新たな開発の糸口になりました」と三嶋氏は語る。

開発チームは、それまで手をつけていなかった熱源であるIHコイルに着目。従来とはまったく異なる発想で、新たな底IHヒーターの開発を試みたのがこの「炎舞炊き」だ。

釜全体を均一に加熱する従来の1つのIHコイルから、サイズを小さくした3つのIHコイルを配置。時間差をつけて順番に集中加熱することで釜内に温度差をつくり、今までにない強い対流を生み出せるようになった。

これが、炊飯ジャーに革新をもたらした「ローテーションIH構造」※の誕生だった。2018年に発売した「炎舞炊き」は、それまでの炊飯ジャーの歴史を変える革新的な炊き方を実現し、大ヒットした。

特許第683340号

2020年のリニューアルでは底IHヒーターを6つに倍増し、対流力をより高めた。激しい対流を追求し、開発はさらに続く。

「底IHヒーターのコイルの形状や配置を見直し、新たに円形状と楕円状の異なる2種類のコイルをそれぞれ中心部と周縁部に配置することで、縦横無尽にお米をかき混ぜる激しく複雑な対流を生み出しました」と、開発メンバーの一人である徳岡卓真氏は解説する。

こうして2022年6月、ごはんのおいしさに磨きをかけ、対流をより進化させた「3DローテーションIH構造」の「炎舞炊き」が発売された。

だが象印の開発は、そこで終わったわけではない。

2025年6月に発売される「炎舞炊き」の最新機種(NX-AA型)では、さらなる進化に挑んでいる。

「炎舞炊きの最大の特長である集中加熱を強化するために、より出力を高めることに挑戦しました」と三嶋氏は言う。これまでの底IHヒーターの最大出力は、1200W。それを1400Wにまで高め、今までにない大火力を実現しようというのだ。

単純にコイルを大きくすれば、出力を上げられるが、そう簡単にはいかない。すでに6つのコイルがついており、これ以上コイルを大きくすると、局所的に熱を加える集中加熱が難しくなるためだ。

そこでコイルの銅線をより合わせる本数や巻き数、形状、厚さを改めて検討することになった。

気が遠くなるほど試作を重ねた末に、出力を1400Wに高めつつ、コイルをより小さくすることで加熱面積を絞り、集中加熱をさらに強化したIHコイルの開発に成功した。

象印が他には真似できないような底IHヒーターを作り出せる理由には、飽くなき追求心に加え、独自の生産体制も挙げられる。

一般には海外などから仕入れられることの多いと言われるIHコイルを、同社では自社工場で国内生産している。コイルの本数や形状を細かく調整できるのも、また複雑な形状のコイルを量産できるのも、自社生産だからこそ。

同社が蓄積してきた技術力と生産力、そして商品開発に懸けるメンバーの力が融合し、革新的なIH炊飯ジャーを生み出したといえる。

ふきこぼれを防ぐ独自構造を開発し、大火力を実現

大火力を可能にする革新的な開発は、IHコイルだけにとどまらない。

最上位機種の「炎舞炊き」に加え、中価格帯の「豪熱大火力」シリーズにも搭載されている「大火力ユニット」がそれだ。大火力で炊き続けるための独自のふきこぼれ防止構造で、こちらも象印の強みとなっている。

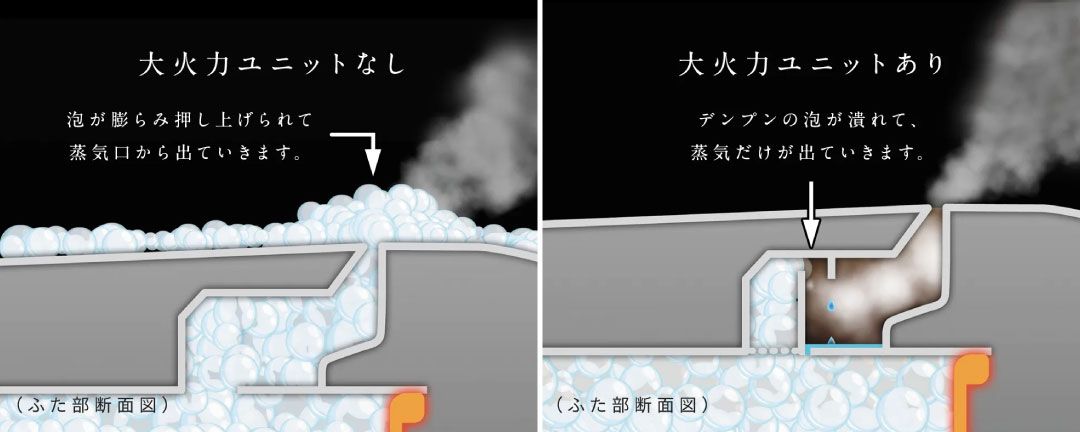

「火力を強くする上で、問題となるのが『ふきこぼれ』です。お米を入れた水が沸騰すると、『おねば』といわれるうまみ成分がふきこぼれてしまいます。昔の土間にあるかまどなら、ふきこぼれても問題ありませんが、キッチンに置かれる現代の炊飯ジャーは、衛生面や安全面からふきこぼれは許されません」と三嶋氏。

ふきこぼれを防ぐ手っ取り早い方法は、火力を弱めることだが、それでは大火力を維持できない。そこで、ふきこぼれを受け止めるために蒸気口セットの部分を大きくすることを検証したが、思ったほどの効果を得られなかったという。

解決策を見つけるべく、開発メンバーは製品本体を透明にしたスケルトンの試作品を作り、ふきこぼれがどのように起こるのかを繰り返し観察。沸騰によって大きな泡が沸き上がり、経路を複雑にしてもそのままの状態で蒸気口へと出ていくことを突き止めた。

「おねばの泡を潰せばふきこぼれを防げるのではないかと考え、泡が出ていく経路や泡を潰せる位置を探り、形状や構造を検討し尽くしました」(徳岡氏)

そうして約1年半もの年月を経てたどり着いたのが、独自のふきこぼれ防止構造だった。

ふた部分の内部に小さな穴を開け、おねばを含んだ蒸気が穴を通ると、内部に設けた壁にあたって泡が潰れ、おねばは下に落ち、蒸気だけが外に出ていく構造を完成させた。

おいしさを追求するために開発したふきこぼれ防止構造だったが、思わぬ副次効果もあったという。

「従来の蒸気口セットが不要になったことで、お手入れの手間が減っただけでなく、液晶画面を広く見やすくすることができ、操作性も向上しました。見た目もスタイリッシュになって、一石五鳥くらいの効果がありました」と三嶋氏は笑顔を見せる。

品質へのあくなき追求が信頼の証

お米に高い熱を入れるために、さらにもう1つ重要な役割を果たすのが、圧力だ。

象印では、炊き始めから一定時間1.15気圧の圧力をかけ続け、仕上げ段階で1.3気圧の高い圧力をかけることで、甘み成分をお米に染み込ませ、甘くてふっくら、つややかな炊き上がりを実現している。

開発段階では、圧力の強さや時間を研究するだけでなく、高い圧力に耐えられる構造についても検討が重ねられた。

「圧力をかけると釜の中の空気が膨張し、外へ出ていこうとする力が働きます。万が一圧力でふたが開いてしまったら、熱せられた水やお米が飛び散る危険がありますので、それを防ぐ工夫を施しています。また、それらが何らかの異常によって機能しなかった場合も考慮し、さらに3段階の安全構造を考えました」(徳岡氏)

1つ目が、内ぶたに取りついている「安全弁」だ。実炊飯時で制御している圧力より高くなると、制御している弁(圧力調整装置)とは反対側の安全弁から圧力が抜ける仕組みだ。

2つ目は炊飯ジャーのふた部分に設置された「防爆パッキン」と「報知パッキン」だ。万が一安全弁が作動しなくなり釜内の圧力が高くなると、「防爆パッキン」がめくれて、空気を逃がす仕組みになっている。さらに「報知パッキン」から「ピー」という報知音で圧力を抜きながら異常を知らせる仕組みになっている。

そして、最後の3つめが「内ぶたパッキン」だ。万一、先述したいずれの安全機能も作動しなかった場合、釜内の圧力がさらに高圧になり、このパッキンが跳ね上がることで、圧力が抜かれる仕組みだ。これにより意図せずふたが開いたり、機体が故障するといった事態を回避する。

安全構造を設計するにあたっては「あらゆる事態を想定し、万全を期した方策を考え抜きました」と徳岡氏が語るほどの、念の入れようだ。

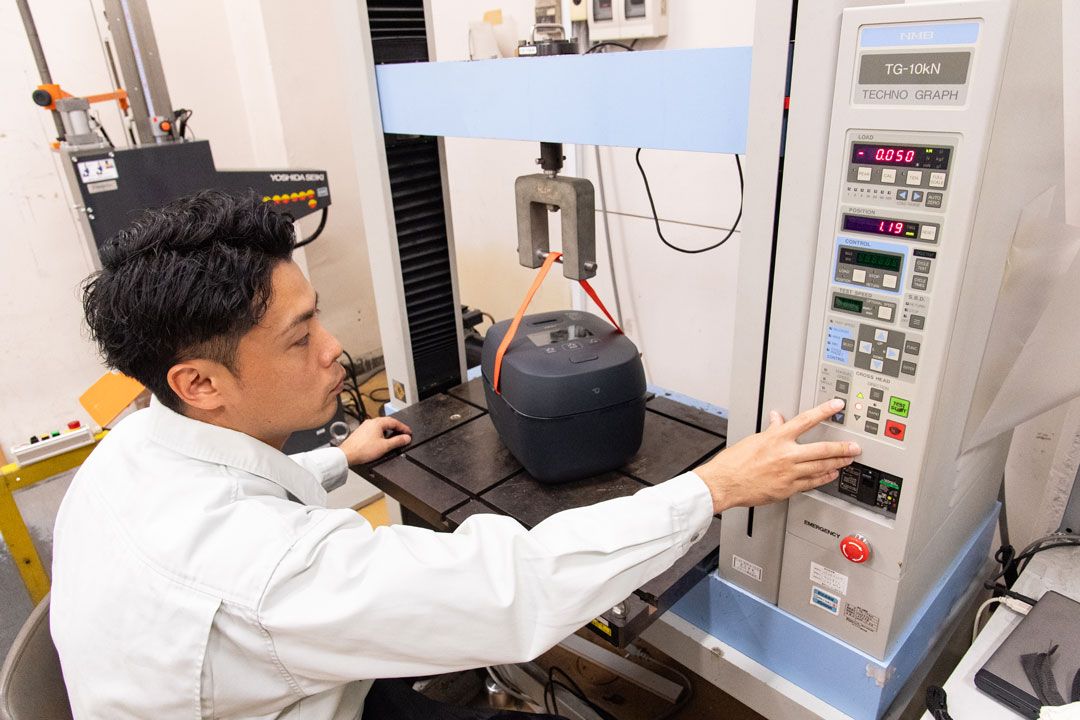

おいしさを求めることはもちろんながら、誰もが安全に使ってもらうために、品質を確保することに同社は一切の妥協を許さない。それは、数々の品質試験にも表れている。

圧力検査を徹底し、各種安全弁の強度を検証。使用上の想定を超える強さで圧力をかけ、どのくらいの強さでどの部品が壊れるかを検証し、補強対策に活かしている。圧力試験だけでなく、ふたの開閉試験、スイッチの作動試験、炊飯ジャーの落下試験など、試験項目は多岐にわたる。

また機械を使った試験だけでなく、人の手でのふたの開閉や製品の投げ落としなど人力による検証も実施。機械と違って人の使い方にはバラつきがあり、それに対応するかを確かめるためだ。

製品がさまざまな環境で使われることも想定し、5℃から35℃まで、多様な温度環境での炊飯や保温のプロセスも検証している。

なぜ、ここまで品質を追求するのか。

「当社が年間で生産する何百万台もの炊飯ジャーのうち、たった1台でも不具合が発生すれば、お客様の信頼に支えられた象印ブランドは損なわれてしまいます。だから事故やトラブルは、0%でなければならないと思っています」と三嶋氏は力を込める。

「象印の炊飯ジャーでおいしいと感じてもらいたいんです。」。その強い信念が、たゆまぬ技術開発、そして安全性や品質の追求につながっている。

大阪・関西万博から世界へ、おいしいごはんを炊く技術を発信

2025年4月に開幕した大阪・関西万博(2025年日本国際博覧会)で、象印は大阪外食産業協会が出展する「外食パビリオン『宴~UTAGE~』」に参画している。

おにぎり専門店を出店し、「炎舞炊き」で炊いたごはんで作ったおにぎりを販売しているのだ。

日本、さらには世界中の人々に、象印の炊飯ジャーの品質の高さを知ってもらう絶好の機会となるはずだ。

「おいしいお米を生産する技術、おいしいごはんを炊く技術において、日本は世界一だと自負しています。日本人にとってお米は身近なだけに、その価値に気づいていない人も多いかもしれません。万博を通じて、日本のお米文化を再認識し、誇りを感じてほしい。その一翼を担えたらうれしいです」と三嶋氏。

世界一おいしいごはんを炊く技術を追求し、品質への追求にも妥協を許さない象印は、まさに「おいしいごはんの印」と言えるだろう。その炊飯技術の進化を、万博会場で見届けたい。

⇒炎舞炊きについて詳しく知る

⇒豪炎大火力について詳しく知る

⇒大阪・関西万博での取り組みについて詳しく知る