「温度技術」を強みにヒット商品を生む象印の秘密 創業から貫く「日常生活発想」のものづくり

昨今の調理家電のトレンドは

「コロナ禍で『おうちごはん』の機会が増え、ホットプレートやオーブントースターなどの売れ行きが好調です。これらは調理家電の定番ではなかったのですが、より多彩な料理を楽しみたいというニーズからきています」

執行役員 生産開発本部副本部長 兼 技術開発室長

山根博志 氏

こう語るのは、象印で技術開発室長を務める山根博志氏。今は自動調理なべも人気だという。

「食材を入れて放っておくだけでいいので火加減を見ていなくてもいいですし、機械に温度のコントロールを任せられるため、クオリティーが高く、おいしく仕上がるというのもポイントですね」

ただし、と山根氏は分析を続ける。機能は多すぎてもご法度で、必要なものに絞られているのがよい。見た目は、キッチンに出しっ放しにしていてもおしゃれに見えるデザインが人気――。

このように顧客のニーズを細やかに捉え、「食と暮らし」に役立つ商品を展開してきた象印は家電メーカーと思われがちだが、正確には「家庭用品メーカー」だという。どういうことか。

技術がなくてもニーズがあれば開発する

「日常生活発想」の原点

象印の歴史を振り返ってみよう。1918年に創業した象印マホービンの祖業は、社名のとおり「まほうびん」だ。

そもそもまほうびんが保温できるのは、その特殊な構造によるもの。ガラスや金属容器を二重にし、その間を真空にすることで断熱効果が働く。象印は、その内側の「中びん」の製造から事業を始め、やがてまほうびんの完成品を製造・販売するように。この真空断熱技術が、後のヒット商品である卓上ポットや炊飯ジャーなどに引き継がれていく。

炊飯ジャーは、今でこそ1台で炊飯と保温ができるのが当たり前となっているが、かつては炊飯と保温は別々の機械が担っていた。例えば、炊飯器で炊いて保温ジャーで保温するという具合だ。

しかし、長時間の保温をするには性能が不十分であり、ガラス構造のため割れやすいことも課題だった。それを解決すべく生まれたのが、電子保温の発想だ。

象印では1970年に「電子ジャー」(電気式のごはんの保温ジャー)を発売。家庭用品メーカーだった象印が「家電」の領域に踏み入れた瞬間である。

だが、電子ジャーの開発に踏み切るまで当時の社長は悩みに悩んだそうだ。

「そのとき社内に電子エンジニアは1人もおらず技術もない状態でしたし、相当大きなチャレンジでした。また、これまで培ってきた断熱技術を否定することになるのでは、という懸念もあったようです」

しかし、最終的に開発の決断に至ったのは、「ごはんをよりおいしく保温したいというニーズに応えるには、電子の力が不可欠」と考えたからだった。

「技術的に可能だから開発するのではなく、生活者が必要としているから技術を開発して世に送り出す。この開発思想は私たちの原点であり、2005年に『日常生活発想』と名付けられて、今も脈々と受け継がれています」

アイデアあふれる製品が生まれる

研究開発体制

電子ジャー以降も、象印は温度コントロール技術を活用した新商品を次々に開発していく。

例えば、2003年にはまほうびんの断熱技術と電気保温を融合した電気ポット「VE電気まほうびん『CV-NX30』」を発売。

保温時の消費電力を抑えることで、1日の電気代はたった15円程度に抑えられた(当時)。これは2005年、小物家電としては業界で初めて省エネ大賞を受賞する快挙となった。

「かゆいところに手が届く」ヒット商品を数々生み出しているのも象印の特徴だ。かなり売れていると山根氏が紹介するのは、「シームレスせん」のステンレスマグとキャリータンブラー。これは、せんとパッキンが1つになっているもので、パッキンを取り外して洗う手間が省ける。衛生面も安心で、パッキンを紛失する心配もないというお手入れのしやすさが評判だ。

生活家電でユニークなのは、ホースとマットがないふとん乾燥機「スマートドライ」。従来品はホースをふとんの中に差し込んで乾燥させるが、長いホースとマットを広げ、ふとんの中に入れるのは手間がかかる。本体をふとんの中に直接入れられるようにすればもっと楽――。開発の出発点は、まさに「日常生活発想」だ。

こうしたアイデア豊かな製品が生まれるのはなぜか。要因の1つは、研究開発体制だ。コア技術については研究センターを設置して研究を行うメーカーが少なくないが、象印はセンターを置かず、各事業部が研究開発機能を持つ。

「30年前はわが社も研究センターを設置していましたが、現場から遠いとお客様の声が届きにくい。各事業部に研究開発機能を持たせることで、市場のニーズに合う形で技術を磨くことができました」

一般的に研究開発機能が分散すると技術の継承や横展開が難しくなるといわれる。しかし、その心配は不要のようだ。

「定期的に要素技術を報告、共有し合う会議があり、全社で技術の共有をしています。また、当社はオープンな社風でセクショナリズムとは無縁。何か壁にぶつかれば、『そっちの商品ではどうやって温度を制御した?』と気軽に質問に行ける環境があります」

温度コントロールという得意技で

象印がこだわる調理フロー

広く横展開されている温度コントロール技術だが、調理家電分野ではさらに進化を続けている。注目は、2018年に発売された炊飯ジャー「炎舞炊き」だ。

1980年代末にIH炊飯ジャーが登場して以降、熱源である底IHヒーターの構造はずっと変わらなかった。しかし、「炎舞炊き」はよりおいしくごはんを炊くために、既成概念にとらわれずにその構造を大きく変化させ、これまでの炊飯ジャーの常識を変えた。

従来、1つだった底IHヒーターを複数に分けて制御し、それらを順番に加熱することで、部分的な集中加熱で釜内に激しい対流をつくり、大火力かつ、かき混ぜる力が強い炊き方を実現した。

その名も「ローテーションIH構造」。約30年ぶりに起きた炊き方の革命であり、こうした独自の構造は、2021年に特許を取得したことからも、発想力と確かな技術が評価されているといえよう。

調理家電を幅広く展開する象印が愚直なまでにこだわるのは、シンプルに「おいしさ」だ。「おいしさのために、調理フローの研究はかなり力を入れている」と山根氏は胸を張る。

調理フローとは、食材に対しどのタイミングで、どれくらいの火力で加熱するのか、といった調理手順のこと。例えば釜でごはんを炊くときによいとされている「はじめチョロチョロ中パッパ……」も、調理フローの1つだ。

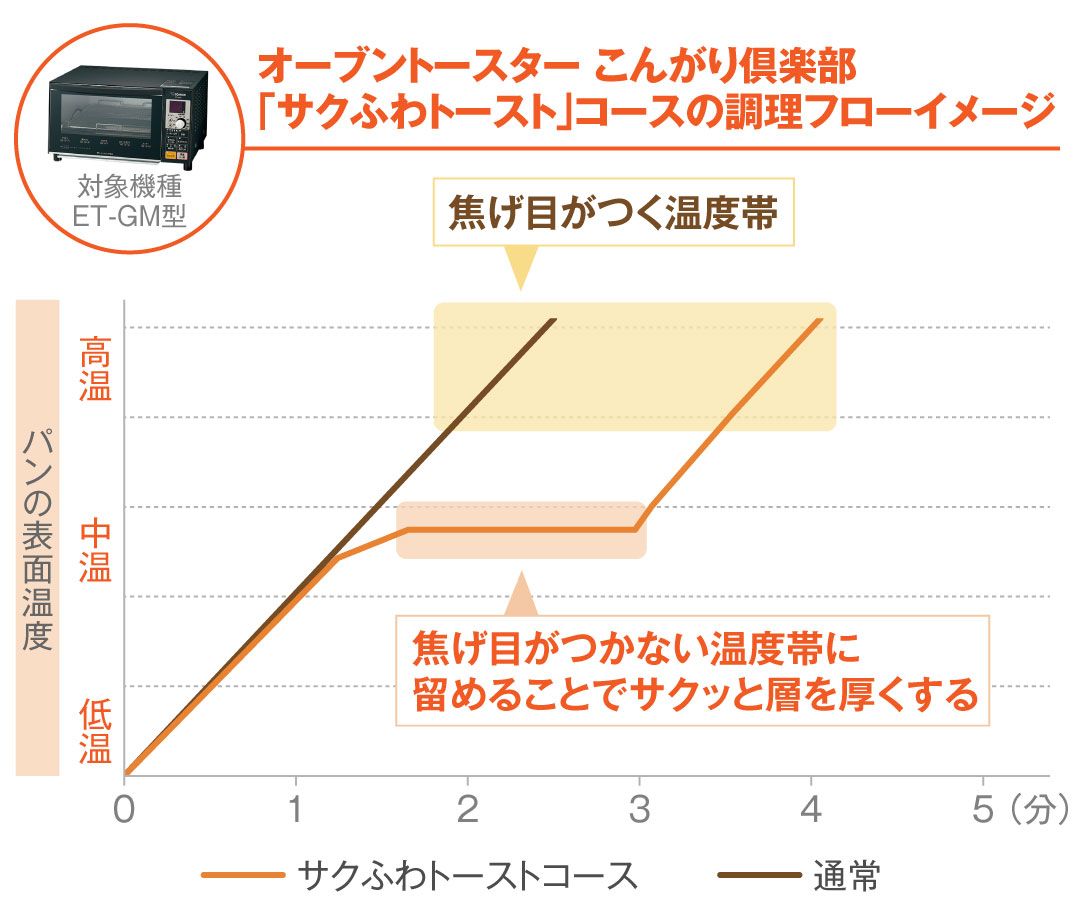

「いくら温度コントロールができても、そもそもおいしく調理するためのフローがわかっていなければ役に立ちません。調理において、加熱する温度やタイミングはかなり複雑。オーブントースターでも、焦げ目のサクッとした食感をどのように向上させるか、フローの設計が重要になります」

炊飯ジャー1モデルでごはん4トンの検証

おいしさに妥協はない

象印では、実際に製品を使って調理し、社員が試食をして検証をする。例えば炊飯ジャーの開発では、通常なら1年間で延べ4トンものごはんを炊いて検証するという。

食べるのは、炊き上がりのおいしいごはんだけではない。「例えば72時間保温したらどのような味になるのか」といった研究も必要で、検証の過程では味の落ちたごはんも口にする。そうした積み重ねがあって初めて、磨いてきた精緻な温度コントロール技術が生きてくる。

「好みや年代・性別など、それぞれのニーズを捉えながら、おいしく仕上げるための温度コントロールを検証しています。今はAIなどもありますが、人間の味覚は複雑で好みも違いますから、当社が地道に蓄積してきたデータは強みになると考えています」

山根氏が調理フロー研究を強調するのも、まず技術ありきではなく、生活者の暮らしを起点に考える象印の理念を体現しているからだ。最後に山根氏はこう語る。

「温度コントロール技術でできることは、まだたくさんあります。ただ、本当にお客様が求めるものでなければ新商品や新機能を開発する意味がありません。今後も『日常生活発想』にこだわって、象印らしい商品開発を続けていきます」

温度コントロールという「得意技」で、さまざまなアイデアあふれる商品を生み出し、食卓を豊かにしてきた象印。今後、どのような製品が生まれるのだろうか。日常に驚きをもたらすようなイノベーションに期待しよう。