東洋大学「生成AIの活用を推奨」する学部の真意 先端技術と社会課題の懸け橋となる人材を育成

生成AIの登場後すぐに、学生に積極的な活用を推奨

生成AIの登場は、社会に大きな衝撃を与えた。そこからの変化のスピードは、つねに先端技術に触れてきた東洋大学 情報連携学部 学部長の中村周吾氏にとっても、経験したことのないレベルだという。

中村 周吾氏

「研究の進展はもちろん、日常生活への応用がここまで急速に進んだのは見聞きしたことがありません。

技術を先取りし、それによってどんな世界が生まれるのかを見極める力が、今まで以上に問われる時代になってきたと肌で感じています」

注目は、この技術を情報連携学部(以下、INIAD)が存分に使いこなしていることだ。生成AIが社会実装され始めた2022年時点では、リスクの大きさを懸念する風潮が強かった。

しかしその年の秋、当時の学部長であった坂村健氏(INIAD創設者)の号令の下、INIADは学生に対して、授業や課題での積極的な活用を推奨すると通知した。情報連携学部 4年の佐藤蒼巴氏は、当時をこう振り返る。

佐藤 蒼巴氏

「対話ができる生成AIの登場はキャンパス内でも大きな話題になりました。その後すぐにINIADから『生成AIをどんどん使おう。INIADの学生は有料サービスも無料で使えるようにする』という声明が出たんです。すごいことが始まったぞと思いました」

この声明のとおり、INIADはわずか3カ月強で独自の生成AI基盤を構築し、新年度がスタートする23年4月から学生がフル活用できるようにした。中村氏は次のように語る。

「INIADで従来使っているチャットツールの画面上で生成AIを使えるように組み込みました。日常のやり取りと同じ感覚で使うことで、生成AIの存在が身近となり、より積極的な利用を促せると考えたからです。東洋大学が大切にしている『自分の頭で考える』力を、生成AIと対話する中で深めてほしいのです」

1年生が初めに使うチャットツールに組み込むことで、自然に生成AIの使い方が習得できるというわけだ。佐藤氏も「最初は簡単なやり取りでも、徐々にコツがつかめます。すぐに当たり前に使うツールになりました」と振り返る。

情報や技術を、社会とつなげる力を育む

さらに興味深いのは、学生が課題に取り組む際、生成AIによるアウトプットだけでなく、活用したプロセスも同時に提出させていることだ。

「生成AIを活用して作った成果物だけではなく、成果に至るまでの生成AIとのやり取りをすべて提出してもらっています。学生自身がどれだけ学びを吸収しているかによって、生成AIへ投げかける問いが変わってくるからです。

生成AIとともに考えを深め、課題の解決につなげる体験を積み重ねることで、より水準の高いアウトプットを出せるようになります」(中村氏)

そうして「自分の頭で考える」力を伸ばしつつ、1年生から2年生にかけてプログラミングや数学、確率統計、コミュニケーションも集中的に学ぶ。とりわけプログラミングは、一人ひとりに割り当てられたロッカーの鍵を開けるプログラムを書くというユニークな演習を1年生で実施。スキルを習得しないと自分のロッカーが使えない仕組みになっている。

「複数人でプログラムを共同開発する方法も学びます。これらの学びの狙いは、情報連携の基礎を身に付けることにあります。学部名にも入っていますが、INIADの最大の特色は『連携』をコンセプトとしていることです。重要なのは情報そのものや技術単体ではなく、それをいかに人やモノとつなげていくかです。

そのためには、コミュニケーションを円滑にしてチームワークを高めることが必要です。そこで、カリキュラムの工夫はもちろん、学部の学びに最適化するよう校舎全体が設計され、チームワークの構築も自然に促されるようになっています」(中村氏)

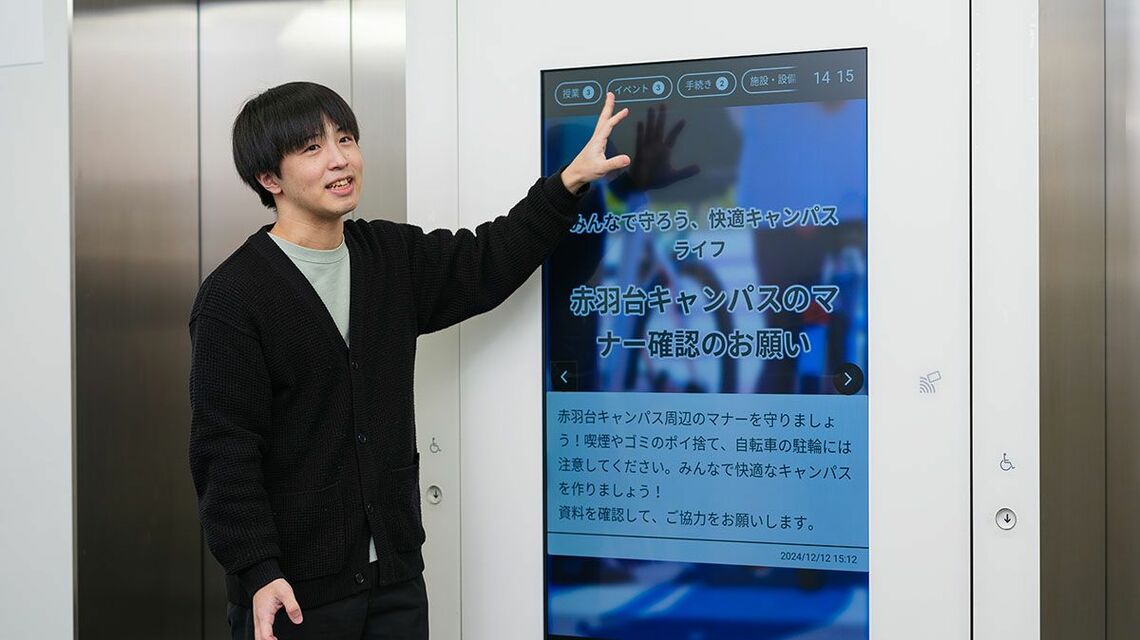

大学のキャンパスといえば紙の掲示物が多いものだが、INIADの校舎は完全ペーパーレス。デジタルサイネージが随所に配置されており、教室には黒板やホワイトボードもない。さらに研究室には電灯やエアコンのスイッチがなく、スマートフォンやPCから指示を出す。

「人とモノ、情報がつながるIoTやAIの世界に没入できる空間を先取りしており、『本当に紙がなくなったら』『もしスイッチがなかったら』を実体験で学べます。また、湧いた発想をすぐに実証できるのも大きな特徴です。学生が取り組む課題や卒業研究でも、校舎を活用したさまざまな検証が行われています」(中村氏)

チームで連携力を高め、技術の社会実装スキルを深化

そして「連携」の肝となるコミュニケーションは、3年生の必修科目である「情報連携チーム実習」でさらに磨かれる。

「『情報連携チーム実習』は、文字どおりチームでプロジェクトを立案・遂行します。実社会で課題解決のプロジェクトを推進するためには、それぞれが持つ知識やスキルを適切に生かし、進捗を管理しなくてはなりません。そうした一連の取り組みを学生だけで行うことで、技術と社会をつなげ、情報をさまざまな課題解決に応用できる力を伸ばすのが狙いです」(中村氏)

ポイントはチーム編成にある。2年生になるとコンピュータ・システムやユーザ・エクスペリエンスなど、計7つの科目群から2つを選択して専門科目を学習する。そしてそれぞれ異なる専門科目を学んだ学生同士でチームを組む。

「この実習で、生成AIに対する向き合い方も2年生までの『使い方を習得する』ことから、『課題解決のためにどう組み込んで活用するか』ということへ変わります。そうしてチームとしての取り組み方を習得し、4年生になると卒業研究としてすべてを1人で担当します。基礎から応用、実践力まで4年間でしっかりと積み上げられる設計になっています」(中村氏)

実習に取り組んだ感想を、佐藤氏は次のように語る。

「最初はメンバーと意見が合わない部分がありました。ですが、それはデザインやビジネスなど専門的に学んできた領域からの意見で、おのおのの知見があってのことだったと理解できました。異なる立場や視点を持つ意見を踏まえることで、実習を乗り越えることができ、メンバー全員で成長できました」

ちなみに佐藤氏は、チーム実習に続き、卒業研究においても、生成AIの可能性を引き出すための取り組みを進めた。ここでは校内のデータと生成AIを活用し、デジタルサイネージのコンテンツを自動生成するシステムを生み出している。

「健康診断など、学生がチェックすべき各種情報は従来、チャットツールで周知されてきました。それらを自動で収集・整理し、デジタルサイネージで簡単に確認できるようにしました。それぞれの情報の文章や画像は、生成AIで自動生成しています」(佐藤氏)

重要なのは、技術の進化に対応し続けられる力

加えて、未来の住宅や都市開発に取り組むなど、企業との共同研究や企業向けオーダーメイド教育プログラムの提供などを通じて、実社会と密接につながっているのも見逃せない。

中村氏も、東洋大学の重点研究推進プログラムの1つである「日常生活を豊かにするためのデジタルトランスフォーメーション(DX)の研究」で研究代表者を務めている。

プログラム内のある研究グループでは、メタバースの技術を活用。VRゴーグルを着けると、同じものを食べていても味わいや口触りが異なって感じるという視覚と味覚の関係性について検証し、成果を上げている。

「変化に富んだ時代に社会で活躍するためには、『連携』の力を伸ばすだけでなく、学び続けることが非常に重要です。使い方を習得して応用力を身に付けるとともに、つねに社会課題と先端技術に触れられる環境を用意し、学び続ける力を養うことがINIADの役割だと考えています」(中村氏)

INIADでの4年間で、佐藤氏にもその力が着実に育まれているようだ。

「社会に出ると立場の異なる人と共に何かをつくる取り組みは多いと考えています。その意味で、とくに3年生の『情報連携チーム実習』での経験は生かせると感じています。また、仮に大きな変化が訪れたとしても、その都度立ち向かいたいと思っています」(佐藤氏)

技術は、今後も間違いなく進化していく。数年後には予想もつかない新技術が社会にインパクトを与えている可能性もあるだろう。だからこそ、技術と社会を適切につなぎ、情報を「連携」させる力が必要となる。INIADが提供する教育は、よりいっそう大きな役割を果たしていきそうだ。