工場の地震対策にも事業戦略の視点が不可欠な訳 理にかなった対策なしでは人命も事業も危うい

地震大国なのに工場の耐震化が進まない理由

気象庁によると、南海トラフ巨大地震が発生すれば、太平洋沿岸の広い地域で最大震度7に達すると考えられている。また首都直下地震は、今後30年以内の発生確率70%と予測されており、巨大地震のリスクは高まっているといえる※1。

被災による損失を抑えるため、事業継続計画(BCP)策定を進める企業は少なくない。内閣府の調査によると、企業の9割以上が地震のリスクを重要視しており、大企業では68.4%、中堅企業では34.4%が「BCPを策定済み」と回答※2。

業種別では金融・保険業がBCPの策定率が69.2%と最も高い。ところが、製造業は意外にも45.1%と低迷。巨大地震が発生すれば、生産ラインの停止やサプライチェーンの寸断などさまざまなリスクの懸念がある。にもかかわらず、この数字には切迫感がなさそうだ。

「実際、製造業の工場耐震化はあまり進んでいません」と語るのは、災害リスク評価コンサルティングサービスを提供する構造計画研究所の古川欽也氏だ。対策が遅れている理由を次のように考察する。

エンジニアリング営業2部 防災コンサルティング室 企業防災チームリーダー

古川 欽也 氏

「製造業の工場の多くは旧耐震基準で建てられているので、耐震補強工事もしくは建て替えが必要です。しかし、『莫大な予算を割く意味を見いだせない』『操業停止期間が現実的ではない』などの懸念材料により、工場建屋の耐震診断までは実施しても、その先に進むことを経営層が躊躇してしまうケースが数多く見受けられます。

ここでいちばん問題なのは、災害が起きた際のイメージができていないことです。対策を取らないとどうなるのか、工場内の人命は安全なのか、天井落下や設備転倒などによって事業が継続できない状況にならないのか、といったことがわからない。こうした現状の危険性だけでなく、どれだけの対策を行うと被害がどこまで軽減できるのかについても、何も想定できていないケースが非常に多いのです。

さらに、民間の生産施設は法律による耐震診断や耐震改修の義務づけが『努力義務』にとどまっており、結果の公表は不要です。このことから対策が後回しになってしまうと考えられます」

※2 内閣府 令和元年度「企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」

「何を守る」地震対策なのかを明確にすべき

通常、建物の耐震診断は国土交通省の耐震改修促進法※3に基づいて行われ、耐震性能を示す指標「Is値(構造耐震指標)」が算出される。

大規模な地震が起きたときに、倒壊や崩壊の危険性を低くするには、木造以外の建物ではIs値0.6以上を目指す必要があるとされている。しかしこの数値は、過去の被害実績に基づき統計的に導き出された指標である点に注意が必要だ。

「今は多くの企業で『Is値0.6以上の建物にする』ことが目標になっています。しかしこれではどんな地震に対して、人命なのか、事業継続性なのか、何を守ろうとしているのかが曖昧になってしまいます。実際には、被害も対策もグラデーションがあります。想定される被害をいろいろなパターンで明らかにして、どこまでの被害なら許容できるのかを考え、費用や期間なども考慮しながら対策を考えていく必要があるでしょう。

Is値0.6以上を目指すという方向性は間違ってはいませんが、効果のある地震対策を実現するためには、建物それぞれの現状の被害の可能性と、対策を取った際の効果を正確に捉えることが求められます」

古川氏と同じチームで、防災戦略コンサルティングを担当する守武祐子氏は、次のように指摘する。

エンジニアリング営業2部 防災コンサルティング室 企業防災チーム

守武 祐子 氏

「本来なら対策の効果を事前にしっかりと検証するプロセスが必要です。ところが、『公的な指針どおりだから大丈夫だろう』と安心してしまっている企業が多いのが現実。

効果を漠然と捉えて、『地震があったときに、自社としては何をもって耐震補強の効果があったと定義するか』を考えられていない、あるいは定義できずにいる、といった問題があります。

まずは現状のリスクを具体的に把握するところから始めると、理想とする目標は何か、現状とのギャップはどのくらいかなど、お客様の社内での議論が活発化していくことが多いです」

地震対策には複数の選択肢がある

日本のものづくりの根幹を担う製造業が、巨大地震に十分な対策をしていないのは危険だ。この状況を転換するべく、構造計画研究所では以前より製造業の工場を中心に、シミュレーション技術を用いて「効果を定量化した対策」を提案してきた。

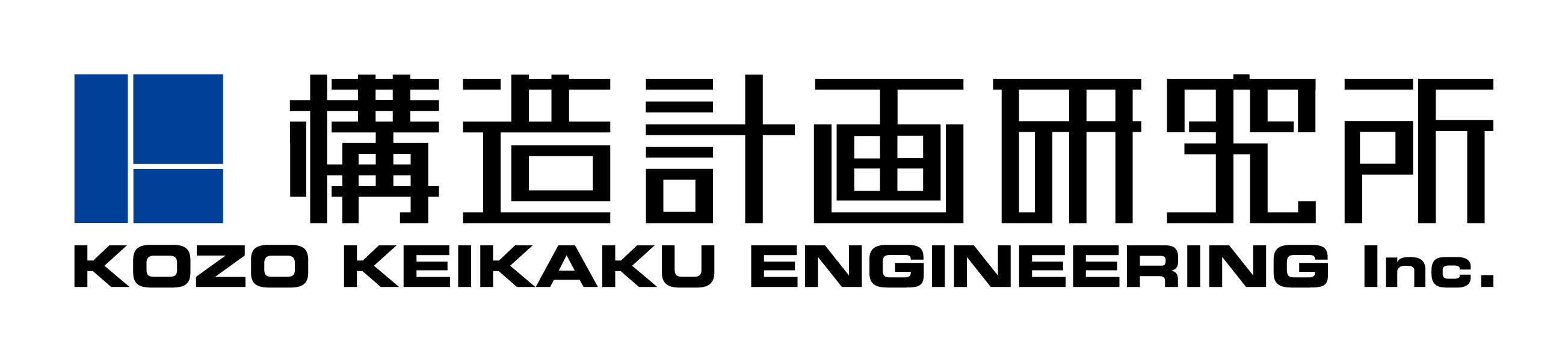

その流れはこうだ。まず、現状のリスク評価を行う。

顧客企業の手元に建物図面や地盤のボーリングデータ、耐震診断報告書があれば、それらを技術者が参照して現地調査に赴く。増築や老朽化の進み具合などを細かく目視し、建物の状態を把握する。

次に、その場所で発生が想定され、かつ重視すべき地震を設定する。そして、その地震が起きた場合の建物被害を評価する。さらに敷地内に多くの建物がある場合、それぞれの半壊・全壊の確率や被害状況の想定などから対策の優先順位をつけていく。

「想定地震の設定は地域性や発生頻度を考慮することが重要なポイントになります。例えばですが、巨大地震を想定するにしても工場が関東にあれば首都直下地震、関西では南海トラフ巨大地震など、重視すべき地震は場所によって異なります」(古川氏)

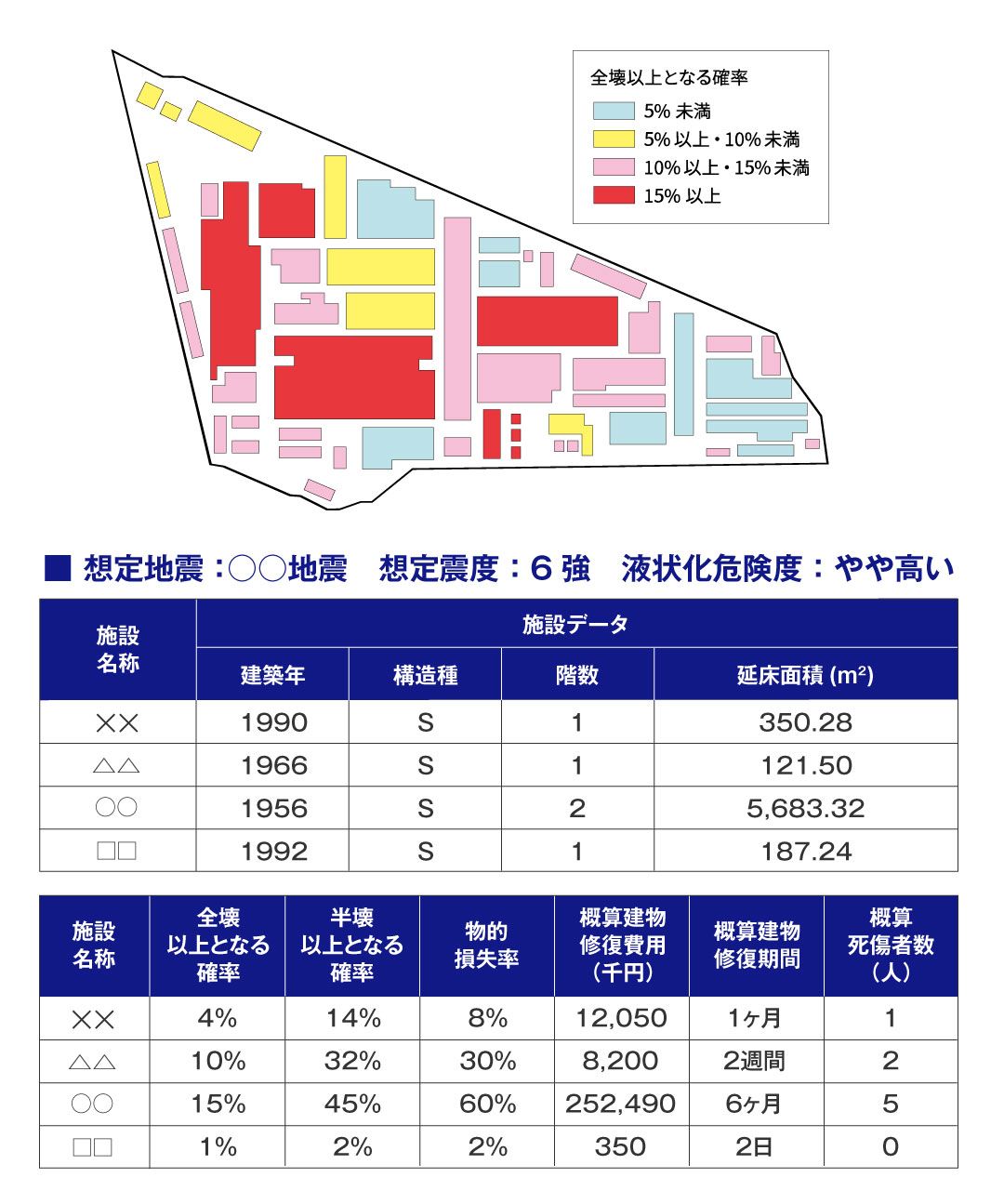

対策すべき建物が決まれば、次に対策の目標と許容できる被害レベルを具体的にする。ここでは顧客企業としっかり対話をし、共に検討していく。

「想定する地震に対して、どの程度の安全性を目標に設定するかを検討します。すべての建物で人命も事業継続性も保つ高い目標にするのが理想ですが、『ここは建物が損傷してもよいから人命は守る』『重要な設備のある建物なので、発生頻度が低い巨大地震でも稼働停止しないように備えたい』など投資額や事業の重要性に応じた目標を決めていきます。

場合によっては、建物補強などのハードの対策のみではなく、適切な避難行動の策定や老朽化が進む建物の用途変更といったソフトの対策で目標が達成できるよう、提案を行うこともあります」(古川氏)

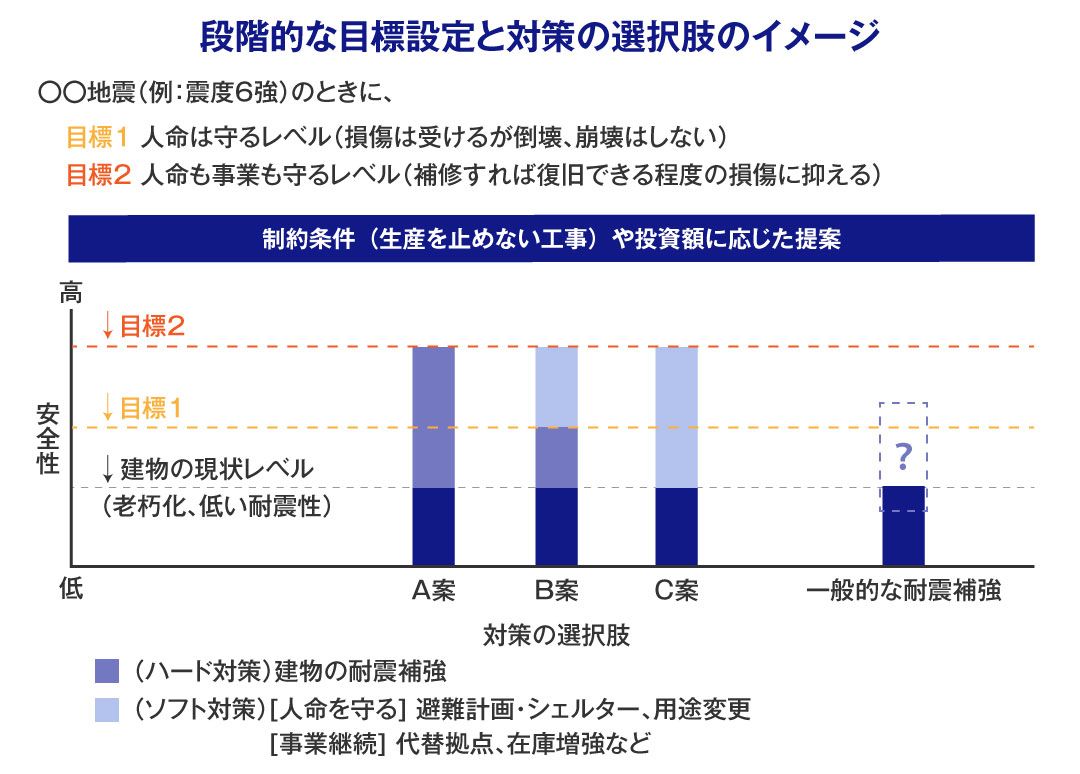

建物補強設計の検討では、顧客企業の建物を3Dのモデルに落とし込み、起こりうる地震のデータをインプットしてシミュレーションを行う。すると、とくに弱い箇所や、全体の崩壊につながるポイントが見えてくる。それを分析し、目標と制約条件をクリアできる補強案を構造設計者が作り上げていく。

さらには、耐震工事が終わるまでに地震が発生した場合はどうするのか、といったことまで考えるという。

「ある工場では、補強工事が終わるまでに地震が発生しても人命を守れるように、工場内にシェルターを用意することを提案しました。シェルターの配置や、避難経路も議論します」(守武氏)

被害状況を明確にイメージしたうえで、理にかなった目標と対策を検討し、プロセス全体にコミットするというわけだ。

災害対策は持続可能性の観点からも必要

近年、気候変動リスクの財務へのインパクトなどを開示する動きがあるが、地震についても同様の考えが必要だと守武氏は語る。

「企業経営のうえではさまざまなリスクを考慮し対策を取る必要がある中で、意図せずに地震対策の優先度を下げてしまっていることがあるかもしれません。

しかし、地震の多い日本においては、災害発生後の事業継続やステークホルダーの信頼維持を見据え、災害対策を事業戦略に位置づけ、優先順位をつけながら着実に実行していくことが重要だと考えています。

自社の災害イメージを把握し共有できれば、対策は急速に具体化していきます。災害リスクまで考慮して事業戦略に落とし込めれば、持続可能性のアピールにもつながります」

いつ地震が来てもおかしくない今、「地震対策の強化を急ぎたい」「耐震対策やBCP策定の重要性はよくわかっているが、客観的な判断材料が欲しい」という方は、ぜひ構造計画研究所に相談してみてほしい。

>>構造計画研究所「災害リスク評価コンサルティングサービス」詳細資料ダウンロードはこちら