モノづくり進化論 石黒 泰時(デロイト トーマツ コンサルティング パートナー)

さらなるイノベーションに向けたチャレンジ

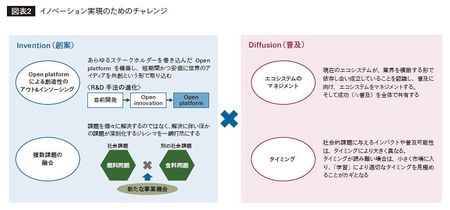

産業構造の変革を通じて社会課題を解決していくために、素材産業はInvention(創案)とDiffusion(普及)の2つの視点から、以下に述べる4つのポイント(図表2)を押さえてビジネスモデルを構築していくことが求められる。

ポイント1:Open platformによる創造性のアウト&インソーシング

世界が直面しているさまざまな課題解決に求められているスピード、インパクトを考えると企業一社または数社で対応できることには限界がある。これまでのOpen innovationの発想をさらに進化させ、あらゆるステークホルダーを巻き込んだOpen platformを構築し、短期間かつ安価に世界のアイディアを共創という形で取り込むことが求められる。

たとえば、“イノベーションを実現するサイエンスカンパニー”を標榜しているデュポンは、世界中の各所でイノベーションセンターなるものを設置し、アイディアを外から吸収し、自社とのコラボレーションで新たなイノベーションへつなげていこうという試みを行っている。近年多くの素材企業では自社の需要家と共同開発を行うなど、よりマーケット感覚を意識した素材・部材開発が活発化している。筆者が重要だと考えるのは、それらの動きをさらに加速させ、世の中を巻き込んだOpen platformを自らがつくり上げ、リードしていく動きである。近年のデジタル革命等によりその動きを加速させる基盤は急速に揃ってきており、一部の製造業ではR&Dで圧倒的な低コスト、短期間でのイノベーションに成功している例もある。これまで比較的クローズドなR&Dを志向してきた日本の素材産業もOpen platformを積極的に活用し、自らがエコシステム全体をコントロールしていくことを考えなければならない。

ポイント2:複数課題の融合

これまでの発想は課題を個々に解決するためのプロダクトを提供することにあった。しかし、ソリューションを提供していく際には、課題の解決に伴いほかの課題が深刻化していくようなジレンマを複合的に考えることで、社会の全体最適実現に貢献していくことが必要である。

たとえば、新たな燃料として期待されるバイオエタノールは、米国ではトウモロコシを主原料としているため、開発には燃料問題と食料問題の深刻なジレンマが生じ、どう解決すべきかが指摘されている。これは、複数課題を融合し、トータルソリューションを提供しなければならない最も端的な例であり、相反する課題を同時に解決するソリューションを他社に先駆けて考えていくことが、イノベーションをリードすることにつながるのではないか。

ポイント3:エコシステムのマネジメント

社会課題解決のためには、既存のエコシステムが業界を横断する形で依存し合い成立していることを前提に、どのようなビジネスモデルを構築することが自社発のソリューションを普及させ、世の中で共有することにつながるかを考えていくことが求められる。

上記でも具体例として取り上げたバイオエタノールの開発について、ブラジルでは米国のトウモロコシに対して、サトウキビを主原料としてその開発が進められており、環境問題や食料問題への影響は比較的小さいと考えられている。ただし、バイオエタノール生産拡大に伴うサトウキビ栽培の拡大は、間接的にアマゾンの森林破壊を加速させているという指摘もあり、自社のバリューチェーンが直接的に影響を与える分野のみならず、エコシステム全体を考えてその影響を幅広く分析し、マネジメントしていく必要がある。

ポイント4:タイミング

おそらくいちばん重要なのは、タイミングを的確に読むことである。上記3つのポイントを押さえていても、タイミングを誤れば自社発のソリューションが世の中に普及せず、社会課題解決に結びつかない。

タイミングを見極められるようにするために、メガトレンドを組織として常に意識するクセをつける必要がある。環境問題に対してメガトレンドを定点観測し、(たとえば、中国、その他今後台頭してくる新興国の規制動向等を常にウォッチすることで)ソリューション展開に適切なタイミングを自社の判断で読んでいけるような組織能力を身に付けなければ、社会課題を解決していくためのリーダーシップを発揮することはできないだろう。