モノづくり進化論 石黒 泰時(デロイト トーマツ コンサルティング パートナー)

素材産業の重要性

日本の素材産業は今まさに今後20~30年の自らの行方を占う大変革期にある。その大変革とは、素材産業の持つ“モノづくり”の力が、自らのビジネスモデル変革を通じて、世界の社会課題すなわちグローバルアジェンダを解決していくためのイノベーションをリードしていく主役に躍り出るか否かを問うものである。

外資系戦略コンサルティングファームおよび事業会社のアジアパシフィックCEOを経てデロイト トーマツ コンサルティングに参画。15年以上にわたるコンサルティング経験を有する。化学企業、自動車、機械等の製造業をはじめ、エネルギー、航空、住宅、建設、消費財等のさまざまな業界に対して、全社/事業戦略の立案、マーケティング戦略、営業改革、新規事業開発などに豊富な経験を持つ。グローバルに競争力を確立していこうとしている企業に幅広い支援を行っている。Process Sectorリーダー。(photo: Hideji Umetani)

日本の素材産業は、これまでも一貫して高い付加価値を創造し、自動車、エレクトロニクスといった主要産業を支えてきた。一方でその重要性にもかかわらず、エンドマーケットに個別の製品という形で目に触れられることが少ないため、一般消費者の認識における製造業の主役の座を自動車、エレクトロニクスといったわかりやすい製品産業(B to C産業)に譲る形で存在してきた。そのような歴史のなか、素材産業が一躍注目され始めたのは、製造業の価値の源泉がプロダクトからソリューションに移行してきたからである。これは製造業全体の価値の源泉が、つくり出される製品のスペックや優劣そのもの(Product)から、その製品が社会課題解決にどれだけインパクトを与えられるか(Solution)という視点に変わってきていることを表すものである。

社会課題解決にどれだけインパクトを与えられるかは、素材の力に負うところが非常に大きい。たとえば、自動車産業において今後の主流になっていくであろう(P)HV(〈プラグイン〉ハイブリッド自動車)やEV(電気自動車)はリチウムイオン二次電池の性能が、その先のFCV(燃料電池自動車)に関しては水素を貯蔵するタンクの性能がカギとなる。これらはすべて素材産業の技術力がものを言う世界である。

素材、部材それぞれ個別のマーケットのサイズが比較的小さいため目立たないが、元来、日本の素材産業の技術力が世界をリードする分野は数多い。最終消費者が直面する社会課題にどのように最終製品を通じて貢献していくかは、上記自動車の例で示したように素材のイノベーション次第である。日本の素材産業はエコシステム全体のなかで主導権を握り製造業の新たな主役に躍り出るか、またはこれまでどおりエンドマーケットに近い自動車やエレクトロニクス産業に素材や部材を供給するサプライヤーの位置付けにとどまるかの大きな分岐点を迎えている。この分岐点こそが、大変革期の入り口なのである。

素材産業のイノベーション

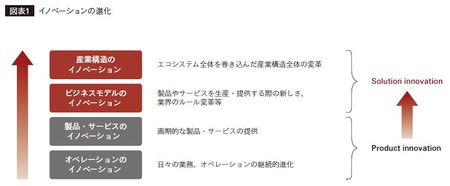

世界が直面する社会課題(グローバルアジェンダ)を解決していくためには、これまでの発想の延長線上ではないイノベーションを継続的に生み出していくことが求められる。価値の源泉がProductそのものにあった時代は、素材産業を含む日本の製造業は、オペレーションや製品・サービスのイノベーションを通じて競争力を維持してきた。ただし、先述したとおり価値の源泉がソリューションに移行してきた今、ビジネスモデルのイノベーション、そして究極的には産業構造のイノベーションを実現することが求められる(図表1)。

日本の素材産業の強さの中核は、これまでもこれからもその技術力を生かした付加価値の高い“モノづくり”であることは変わらない。厳しいスペックを求められる航空機向けのCFRP(炭素繊維強化プラスチック)、さらなる需要拡大が見込まれるリチウムイオン二次電池を構成する主要部材、液晶ディスプレイに欠かせない偏光板など、日本の素材メーカーがその技術と品質で世界のトップシェアを獲得している分野は多い。この技術力に立脚した“モノづくり”の力を徹底的に尖らせ、イノベーションの幅を技術からビジネスモデル、そして産業構造をリードするところまで進化させていくことがカギである。

そのためには単に自社のバリューチェーンをどう構築していくかという従来型の視点のみならず、プロセス技術、バリューチェーン、パートナーシップまたはコラボレーションの組み合わせをいかに活用・工夫して、マーケットの確立に結びつけるかを包括的に捉えていかなければならない。これは、素材業界にとどまらず、業界横断的な視点を持ってさまざまなプレーヤーがエコシステムのなかで相互に連関していることを認識し、どこでビジネスモデルの変化が生じ、新たな事業機会となるかを見つけ出すことを意味する。

従来、素材産業は能動的に新たな機会を見いだすことは比較的苦手であったが、ソリューション時代のイノベーションをリードしていくためには、このような高いレベルでの変革が必要なのである。