Access Ranking

2014年は動画元年、と言われている。アメリカでは数年前からネットでの動画視聴が伸びており、日本でも同じことがいよいよ今年起こるというのだ。動画活用はどのような分野で行われ、どういう利点があるのか。ビジネスとしての基礎知識を、世界で動画配信システムの分野を牽引しているブライトコーブの日本法人・伊崎洋児社長に聞いてみた。

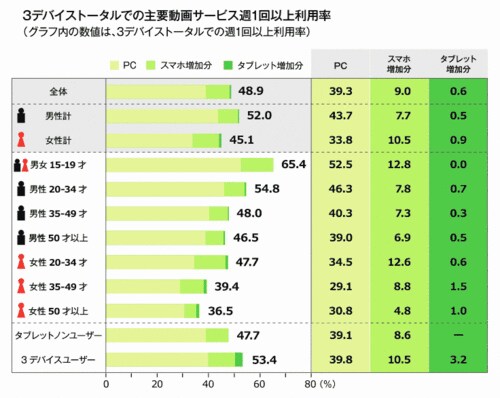

スマートデバイスが動画視聴を普及させる

伊崎氏は今年1月にブライトコーブ日本法人の社長に就任している。それまでも、2000年前後にはIPテレビ事業の起ち上げに携わるなど、ネット動画の世界に長らく関わってきた。その伊崎社長から見ても、これから動画がビジネスとして本格化すると予測できるという。背景にはいくつかの要因が考えられる。

「ひとつには過去十年の技術の進歩でスムーズな動画再生が実現し、配信のコストも劇的に低減したことが大きいです。人びとが気軽に動画配信を楽しむ土壌が整いました。それからここ数年で顕著なのがスマートデバイスの普及です。最初は、こんな小さな画面で動画なんてと言われていましたが、ストレスなく視聴できるとみなさん気づきはじめています。そしてYouTubeやニコニコ動画に代表されるユーザー作成的なコンテンツで動画視聴がマニアックなものから普通のことになったことも要因でしょう」

動画視聴の中心はもちろん若い世代だが、これは長期的なトレンドを形成すると伊崎社長は指摘する。「若い時のメディア接触はその後も継続する傾向が強いので、彼らはその後も動画視聴を続けるでしょう。長期的なトレンドとなって徐々に伸びていきそうです」

プロフェッショナルコンテンツが飛躍の鍵

日本の動画市場が伸びることは、アメリカの状況からも読み取れる。「動画ビジネスで先行するアメリカで、例えば動画広告は2013年で約2800億円です。日本は132億円と言われているのでおよそ20倍。広告市場全体は4倍程度ですから割合的には大きな開きがあります。その分、日本の動画広告市場には大きな伸びしろがあるわけです。」シード・プランニング社では、動画広告市場は640億円に急増すると予測している。伊崎社長の読みはこれとも一致していると言えるだろう。

動画広告とは別に、配信サービスも動画の重要な市場。アメリカではこちらも大きな規模になっている。「売上高はNetflixで約3,600億円、Huluが約1,000億円と、日本のキー局並みになっています。日本でこの分野はようやく軌道に乗りはじめた段階。これからは勢いをつけて大きく伸びていきそうです」

こうした市場の成長の鍵を握るのが、プロフェッショナルコンテンツだというのが伊崎社長の考えだ。

「アメリカでは有料でも無料でもプロフェッショナルコンテンツが新作のうちに出ています。メジャーなテレビ番組や映画がすぐに視聴できるので“市場”が形成されるのです。日本でも同様にテレビ番組などがネットにどんどん出てくることで市場は大きく動くでしょう。なぜならプロフェッショナルコンテンツには企業が広告をつけやすいからです」

こうした配信の仕組みを支えるシステムは、海外ではブライトコーブ社の製品がリードしている。「我々は動画をネットで配信し広告を載せてビジネス化するための技術があります。その評価により、グローバルで6300社に採用されています」

企業が自ら動画を配信できる時代に

企業による動画活用には大きく分けて2つの方向性がある。ひとつ目は、企業自身による動画配信だ。「動画配信は新たな事業の手段にもなります。エデュケーションは動画が生かしやすい領域ですね。リクルートの『受験サプリ』は動画で講義を配信する新事業です。教室を持たないことで品質の高い講義をリーズナブルに提供されています」

さらに最近よく言われるオウンドメディアでの情報発信でも動画は有効だ。「コクヨは『コクヨチャンネル』の名称で動画による情報発信を活発に行っています。製品の説明から、芸人を起用したエンタテインメント性の高いものまで、多様な動画を制作していますね。自前のテレビ局のようです」

こうした企業は、既存のマスメディアはリーチを達成するために使い、より深くメッセージを伝えるために自社サイトで動画を配信する。

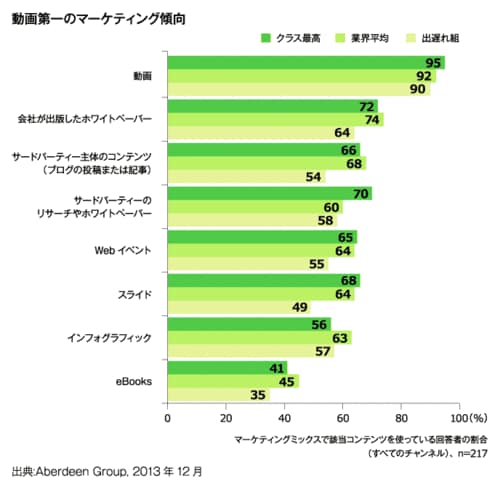

動画先進国のアメリカでは、企業が自ら情報発信するコンテンツマーケティングの分野でも動画が中心になりつつある。アバディーン社のデータでも、企業がコンテンツマーケティングに使う手法の中で動画が第一位になっている。

伊崎社長は、その成功例としてRedBullを紹介してくれた。

「海外では予算をかけて動画に取り組む企業も多くあります。RedBullは自社サイト自体がひとつのメディアサービスだと言えるでしょう。エクストリームスポーツの映像をライブで配信するなど、特殊なテレビ局のような活動をしています。若者の間でRedBullが飲まれているのも、彼らがネット動画を上手に使ってきたからでしょう。」スポーツ好きな若者がサイトに集まってくれ、商品の濃いファンになる。RedBullは戦略的に動画を使いつづけてブランディングの根幹にした事例だ。

メディア企業は動画で進化する時代

企業による動画活用の2つめの方向性は、メディア企業によるものだ。テレビ局のようにもともと動画を扱うメディアはもちろん、新聞や雑誌、あるいは既存のネットメディアなど写真とテキストを中心にしてきたメディアでも、動画活用がはじまっている。

「メディア企業にとって、コンテンツを送り届ける手段をいかに時代に合わせて進化させていくかが問われます。いまは動画がメディアに欠かせない要素になっている時代なのです。これをチャンスと捉えて次世代メディアをどう構築するかが、今後の成長に関わってくるでしょう。」

日本テレビは今年の初めから一部のドラマやバラエティ番組を放送後に無料で視聴できるキャンペーンをはじめた。3月までの試みだったのが、4月以降も継続されている。2カ月弱で1300万回の視聴があったとのことで、強い手応えを感じているようだ。「日本テレビの試みはシンプルな仕組みですが、これまでの常識を破る画期的な取り組みだと思います。電波で放送したあとにネットで配信する。それが次世代のテレビメディアの姿なのかもしれません。」

新聞社では日本経済新聞が電子版で動画のニュースを配信している。朝日新聞も5月に動画サイトをリニューアルした。「東洋経済も4月に動画サイトをスタートしましたよね。動画は臨場感もあり強く心を動かします。写真やテキストとうまく使い分けることで、ジャーナリズムの表現力がさらに高まるのではないでしょうか」

こうした既存メディアの動画活用こそが、プロフェッショナルコンテンツのネット進出だ。市場として成長する入口がそこにはある。「クリティカルマス、市場が跳ね上がる分岐点にいつ達するかがポイントです。一般的な視聴者が“ネットにはいいコンテンツがある”と認識して日常的な行動が変わるときが、本当のビジネスの場になるときでしょう」

今年が動画元年になるかどうか、それはテレビ局や新聞雑誌メディアがネットにどう向き合うかが鍵になる。新しい動きは確かにはじまっている。伊崎社長のいうクリティカルマスがいつ来るか、注目したい。

(撮影:今祥雄)